在信用卡普及的当下,越来越多的用户面临多卡管理、账日分散、还款繁琐等痛点,而“卡盟手机APP”作为新兴的信用卡管理工具,宣称能实现“轻松管理账单”的体验。这一命题引发了广泛关注:卡盟手机APP,真的能轻松管理信用卡账单吗?要回答这一问题,需从其功能逻辑、实际应用场景、潜在风险边界等多维度展开分析,而非简单以“能”或“不能”概括。

信用卡账单管理的传统困境,构成了卡盟APP诞生的土壤。对于持卡人而言,单张信用卡的账单日、还款日、额度、积分等信息已需记忆,若同时持有3张以上信用卡,管理复杂度将呈指数级增长。更棘手的是,消费与还款之间的时间差容易导致资金流动性紧张,而手动跨行还款不仅耗时,还可能因操作失误产生逾期记录。此外,消费数据的分散(不同银行的APP、纸质账单、消费记录)使得用户难以全面掌握自身负债结构与消费习惯,更谈不上优化还款策略。这些痛点本质上源于“信息不对称”与“操作低效”,而卡盟APP试图通过技术手段整合资源,实现“一站式管理”。

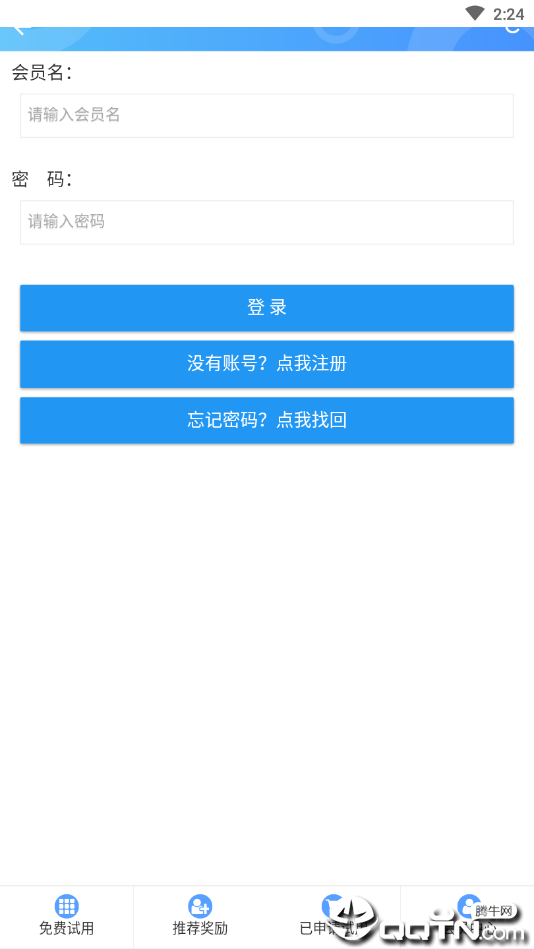

从功能设计看,卡盟手机APP的核心价值在于“流程重构”与“信息聚合”。其基础功能通常包括多卡统一管理(支持绑定不同银行的信用卡,自动同步账单信息)、智能还款提醒(根据账单日与还款日推送个性化提醒)、一键还款(整合多家银行的还款入口,简化操作步骤)、消费分析(生成可视化报表,展示消费类别、金额分布等)。这些功能直接回应了传统管理的痛点:用户无需在多个银行APP间切换,即可掌握所有信用卡的实时状态;通过算法计算“最优还款日”,帮助用户延长免息期,提升资金使用效率;消费分析则让“钱花在哪里”一目了然,为理性消费提供数据支撑。从这个层面看,卡盟APP确实在“操作便捷性”和“信息透明度”上实现了突破,为“轻松管理”提供了技术可能。

然而,“轻松管理”的边界并非由技术单方面决定,而是取决于工具与用户的协同效率。卡盟APP的“智能”程度存在明显差异:部分仅实现基础的信息聚合,缺乏深度算法支持;部分则能根据用户的收入、支出习惯,推荐个性化还款计划(如分期、最低还款与全额还款的利弊分析)。但即便功能完善的APP,也无法替代用户的主观判断。例如,智能提醒能降低逾期概率,但若用户本身存在“过度消费”倾向,APP的“轻松管理”反而可能成为“过度透支”的掩护——账单清晰了,还款压力却因消费无度而加剧。这揭示了一个关键问题:卡盟APP的“轻松”是“管理效率的提升”,而非“财务压力的消除”,它更像一把“双刃剑”,用对了能优化财务结构,用错了可能加剧债务风险。

更深层的挑战在于数据安全与合规性风险。卡盟APP需要绑定用户的银行卡信息、身份证、征信报告等敏感数据,一旦平台安全防护不足或存在道德风险,数据泄露可能引发盗刷、诈骗等连锁反应。此外,部分APP打着“智能还款”的旗号,实则提供“以卡养卡”服务:通过拆东墙补西墙的方式循环还款,虽然短期内避免逾期,但长期会导致负债累积,甚至触碰“信用卡套现”的法律红线。这类“伪智能”功能背离了“轻松管理”的初衷,反而将用户推向更危险的财务境地。因此,判断卡盟APP能否真正实现轻松管理,需先审视其合规性与数据安全保障能力——脱离这两点,任何“便捷功能”都可能是空中楼阁。

那么,用户应如何理性看待卡盟手机APP?答案在于“工具定位”与“主动管理”的结合。卡盟APP的本质是“辅助工具”,而非“万能管家”。它能解决“信息分散”“操作繁琐”等问题,但无法替代用户对自身财务状况的认知与规划。例如,通过APP的消费分析功能,用户若发现餐饮类支出占比过高,便需主动调整消费结构;面对APP推荐的分期方案,需结合自身还款能力计算利息成本,而非盲目点击“确认”。真正的“轻松管理”,是技术赋能下的“人机协同”:用户提供目标与判断,APP提供效率与数据支持,二者缺一不可。

从行业趋势看,卡盟手机APP的发展正朝着“场景化”与“生态化”演进。未来,除了基础的账单管理,APP可能整合理财建议、信用评分优化、商户优惠等增值服务,形成“信用卡+生活+金融”的闭环。这种生态拓展若能以用户需求为核心,而非单纯追求流量与变现,将进一步提升“轻松管理”的内涵——从“管好账单”升级为“管好财务生活”。但前提是行业需建立更严格的标准,明确数据安全红线,打击违规操作,让技术真正服务于用户的财务健康。

回到最初的问题:卡盟手机APP,真的能轻松管理信用卡账单吗?答案是:在合规、安全、功能完善的前提下,它能显著降低管理成本,提升效率,为用户提供“轻松”的可能性。但这种“轻松”是有条件的,它要求用户保持理性判断,不依赖工具逃避财务责任,也要求平台坚守技术伦理与合规底线。信用卡管理的本质,从来不是“一键解决所有问题”,而是“在清晰认知的基础上,用更聪明的方式规划财务”。卡盟APP的出现,让这个过程变得更高效,但真正的“轻松”,永远源于用户对自身财务的主动掌控。