卡盟究竟出了哪些问题,让用户如此关注?这个问题直击数字产品交易领域的核心痛点。作为曾经连接游戏玩家、虚拟商品商家与普通用户的重要平台,卡盟的兴衰本应遵循市场规律,但近年来其引发的持续关注,却远超普通商业范畴的波动——用户在社交平台的热议、监管部门频繁的通报、行业内部对“卡盟还能走多远”的焦虑,共同指向一个事实:卡盟已陷入多重危机叠加的困局,而这些问题恰恰切中了用户最敏感的神经。

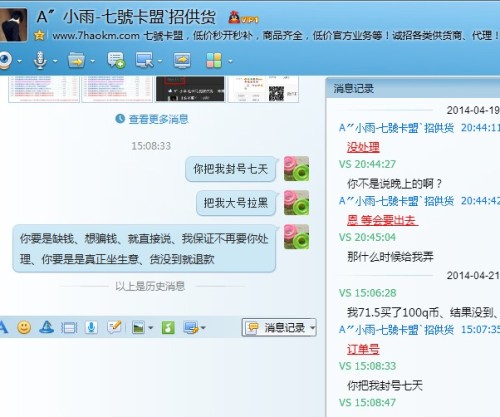

信任体系的崩塌,是用户持续关注的首要原因。卡盟的核心价值本在于“中介担保”,通过平台担保实现虚拟商品的安全交易,但这一根基正在瓦解。近两年,大量卡盟平台曝出“跑路”事件:用户充值后无法购买游戏点卡、话费充值到账延迟,甚至直接无法提现;部分商家入驻后收取预付款却“失联”,留下平台客服推诿扯皮。更让用户寒心的是,平台对纠纷的处理机制形同虚设——当用户投诉商家欺诈时,平台往往以“用户操作不当”或“商家已注销”为由拒绝赔付;而当商家遭遇恶意退款,平台又缺乏有效的证据留存机制。这种“双向失信”让卡盟的“担保”标签彻底沦为空谈,用户不得不时刻警惕:下一个“坑”会不会是自己?社交媒体上,“卡盟充值被骗”“卡盟平台跑路怎么维权”等话题长期占据虚拟商品交易板块的热搜,正是用户对信任危机最直接的反馈。

监管真空与法律风险的双重挤压,让用户的关注从“财产安全”延伸到“法律安全”。卡盟长期游走在“灰色地带”的定位,使其成为监管的“盲区”。一方面,多数卡盟平台未取得《支付业务许可证》,却实质从事第三方支付服务,用户充值资金缺乏银行存管,一旦平台挪用资金,用户血本无归;另一方面,卡盟上充斥着大量“来路不明”的虚拟商品——从盗版游戏激活码、低价话费(实为运营商漏洞套利)到违规影视会员,甚至部分平台默许商家售卖游戏外挂、破解软件等违禁品。用户在不知情下购买这类商品,可能面临账号封禁、法律追责等风险。2023年某省公安机关通报的案例中,一名大学生因在卡盟购买“低价Steam充值卡”,实为用非法获取的信用卡盗刷,最终被认定为“掩饰隐瞒犯罪所得”,用户虽不知情,仍需承担法律责任。这类事件让用户意识到:卡盟不仅是“骗子的温床”,更是“法律雷区”,使用卡盟的代价可能远超金钱损失。

技术层面的安全隐患,则让用户的关注从“交易风险”升级为“信息风险”。卡盟平台的开发门槛低,多数平台采用“模板化”搭建,安全防护能力薄弱。用户注册时需提供手机号、身份证号等敏感信息,支付环节更是直接绑定银行卡或第三方支付账户,但这些数据往往未经过加密存储或脱敏处理。2022年某网络安全机构曝光的“卡盟数据泄露事件”显示,某头部平台超10万条用户数据被黑市售卖,包含姓名、身份证号、银行卡尾号及消费记录,导致多名用户遭遇精准诈骗。更可怕的是,部分卡盟平台存在“后门漏洞”,商家可通过技术手段窃取用户充值记录,甚至冒充平台客服实施“钓鱼退款”。当用户发现,自己在卡盟的一次交易可能埋下“信息泄露-精准诈骗-财产损失”的连锁风险时,关注便成为本能的自我保护。

服务异化与用户体验的持续恶化,进一步加剧了用户的焦虑。早期的卡盟虽存在瑕疵,但至少能满足“便捷购买虚拟商品”的核心需求。如今,这一功能正在被严重削弱:平台为追求流量,引入大量非虚拟商品品类,从实体服装到美妆护肤,导致页面冗余、搜索困难;部分平台强制用户观看广告、完成“任务”才能提现,变相克扣用户资金;客服响应速度慢至“秒变已读不回”,纠纷处理周期动辄数周。相比之下,正规电商平台(如淘宝、京东)的虚拟商品频道、官方游戏充值渠道(如Steam、腾讯充值中心)凭借更透明的价格、更快的到账速度、更完善的售后保障,正加速抢占市场。用户对比后发现:卡盟不仅“不安全”,甚至“不好用”,这种“价值倒退”让曾经依赖它的用户群体产生强烈失落感,转而通过持续关注来表达对行业现状的不满与对变革的期待。

卡盟问题的集中爆发,本质上是野蛮生长的商业模式与用户日益提升的安全需求之间的矛盾激化。当平台将利润置于用户权益之上,当监管缺位纵容乱象蔓延,当技术漏洞成为常态而非例外,用户关注的便不再是某个平台的“良心与否”,而是整个卡盟模式的“生死存亡”。这种关注背后,是用户对数字产品交易市场“安全、透明、规范”的深切呼唤——或许,只有当卡盟真正告别“灰色地带”,将用户信任重建为核心竞争力,才能重新赢得市场;否则,用户的持续关注终将转化为市场的彻底抛弃。