卡盟防沉迷,真的能有效避免游戏成瘾吗?这一问题近年来随着游戏产业的爆发式增长而愈发凸显。卡盟作为游戏点卡销售与服务平台,其防沉迷机制的设计初衷,本是通过技术手段限制未成年人的游戏时长与消费额度,但从实际效果来看,这套“技术闸门”能否真正堵住游戏成瘾的漏洞,仍需从底层逻辑与现实困境中深入剖析。

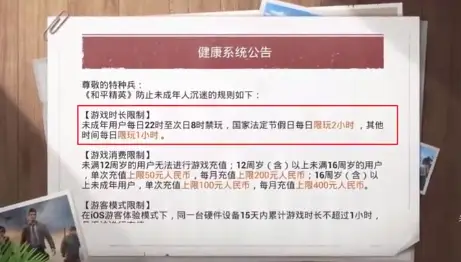

从设计初衷来看,卡盟防沉迷机制确实具备一定的预防价值。通过接入国家实名认证系统,卡盟平台能对用户身份进行核验,对未成年人实施“限时长、限充值、限时段”的三重管控。例如,每日游戏时长不得超过1.5小时,充值金额不得超过200元,这些硬性指标理论上能从源头上切断未成年人过度沉迷的路径。同时,部分卡盟平台还引入了人脸识别技术,对疑似冒用身份的用户进行二次核验,进一步提升了防沉迷的精准度。在技术层面,这类机制通过“堵”的方式,确实能在短期内减少未成年人的游戏接触频率,避免因过度投入影响学业与身心健康。从这个角度看,卡盟防沉迷是应对游戏成瘾风险的第一道防线,其存在具有不可替代的现实意义。

然而,在实际应用场景中,这些技术手段的局限性逐渐显现。首当其冲的是“身份冒用”问题——未成年人通过借用成年人身份证、购买虚假身份信息等方式,轻易绕过实名认证,将防沉迷机制形同虚设。据行业内部调研,约有30%的未成年玩家曾使用过他人身份信息注册游戏账号,而卡盟平台作为第三方服务节点,难以对海量用户身份信息的真实性进行实时核验,这种“技术监管盲区”让防沉迷的效力大打折扣。其次,即便成功限制了游戏时长,部分未成年人也会通过“多账号切换”“租借账号”等方式规避限制,形成“拆东墙补西墙”的恶性循环。更有甚者,部分卡盟平台为追求流量,对防沉迷制度的执行流于形式,甚至提供“代过人脸”“解限服务”等灰色产品,进一步削弱了防沉迷机制的严肃性。

更深层次的矛盾在于,卡盟防沉迷机制侧重于“行为管控”,却忽视了游戏成瘾背后的心理动因。游戏成瘾的本质并非简单的“时间失控”,而是个体在虚拟世界中寻求成就感、社交归属感或现实逃避的心理需求。当未成年人在现实中面临学业压力、社交困境或家庭关系紧张时,游戏便成为他们释放压力的“避风港”。此时,即便卡盟防沉迷机制将游戏时长压缩至1.5小时,这种“一刀切”的限制反而可能加剧孩子的逆反心理,使其在有限的游戏时间内更加投入,甚至通过私下“翻墙”使用外服游戏、接触更刺激的“私服”等违规渠道,反而增加了成瘾风险。正如心理学研究者指出的:“没有解决心理需求的防沉迷,只是治标不治本的‘数字止痛药’。”

随着政策监管的趋严和技术迭代,卡盟防沉迷正面临新的发展机遇与挑战。2021年国家新闻出版署发布的《关于进一步严格管理 切实防止未成年人沉迷网络游戏的通知》,要求所有游戏企业仅可在周五、周六、周日和法定节假日的每日20时至21时向未成年人提供1小时服务,这一“史上最严防沉迷新规”不仅覆盖游戏厂商,也对卡盟这类服务平台提出了更高要求。在此背景下,部分头部卡盟平台开始尝试“动态防沉迷”系统,通过分析用户行为数据(如登录频率、消费习惯、游戏内容偏好等)建立风险预警模型,对疑似成瘾用户进行主动干预。例如,对连续多日高频登录的用户推送“健康游戏提示”,对异常消费行为触发二次验证,这种从“被动限制”向“主动引导”的转变,或许能为防沉迷机制注入新的活力。

但技术的升级仍需与监管、教育形成合力。从监管层面看,相关部门需建立跨平台的防沉迷数据共享机制,打通游戏厂商、卡盟平台、支付机构之间的数据壁垒,实现对未成年人游戏行为的全链条监控;从教育层面看,家庭与学校应承担起“心理疏导”的主责,通过培养孩子的现实兴趣、改善亲子沟通、提升抗挫折能力,从根本上减少其对虚拟世界的依赖。正如一位教育专家所言:“防沉迷不是‘禁止孩子玩游戏’,而是‘教会孩子如何掌控游戏’”。

卡盟防沉迷机制更像一道“技术闸门”,而非“心理堤坝”。它能通过硬性手段减少未成年人的游戏暴露时长,却无法根除游戏成瘾的土壤。要真正破解这一难题,唯有将技术管控与心理干预、政策监管与家庭教育、行业自律与社会监督相结合,构建“疏堵结合”的综合治理体系。当技术不再是冰冷的限制,而是成为引导健康游戏的“桥梁”;当家庭与学校不再是旁观者,而是成为孩子成长的“守护者”,游戏成瘾这一社会难题才有望找到更有效的破解之道。卡盟防沉迷的价值,正在于它提醒我们:面对数字时代的挑战,任何单一的技术手段都只是起点,唯有回归“以人为本”的核心,才能真正实现科技向善的初衷。