在流量焦虑席卷数字营销的时代,“刷访问量”始终是个绕不开的话题,而“卡盟”作为其中的灰色工具,常被拿来快速提升网站或平台的访问数据。那么,如何利用卡盟刷访问量?其真实效果究竟怎样?这背后不仅是技术操作的问题,更涉及流量价值的本质与合规风险。

从技术实现层面看,卡盟刷访问量的核心逻辑是通过模拟真实用户行为,制造虚假的访问数据。卡盟平台通常拥有庞大的IP池、设备资源和用户行为模板,能够模拟不同地域、不同设备的点击轨迹,包括但不限于搜索关键词进入页面、停留时长、点击链接等基础行为。操作上,用户只需在卡盟平台下单,选择目标URL、访问量级、地域分布等参数,支付费用后,平台会通过自动化程序或兼职“刷手”完成任务。例如,部分卡盟支持“精准刷量”,即模拟特定关键词搜索后的点击,甚至能伪造“跳出率”“平均访问时长”等数据,让虚假流量在基础维度上更贴近真实场景。

然而,这种操作看似简单,实则暗藏技术门槛与合规风险。首先,卡盟平台的质量参差不齐,低价服务往往使用劣质IP(如数据中心IP、代理IP),容易被搜索引擎或平台的反作弊系统识别,导致数据无效甚至账号处罚。其次,刷量的行为本身违反了《网络安全法》《互联网信息服务管理办法》等规定,一旦被认定为“流量造假”,可能面临法律追责。更重要的是,从操作成本来看,刷量的性价比并不高——中等质量的刷量服务,每千次访问可能需要5-20元,而真实的自然流量一旦通过内容优化或精准营销获得,其长期价值远高于一次性虚假数据。

真实效果究竟怎样?答案可能颠覆多数人的预期:短期数据提升明显,但长期价值几乎为零,甚至可能适得其反。 从表面看,刷量确实能让网站的访问量、UV(独立访客)等数据在短期内飙升,对于某些需要“门面数据”的场景(如融资路演、广告招商),或许能制造虚假繁荣。但从流量价值的本质来看,这些数据毫无意义。搜索引擎的算法早已进化,不仅关注访问量,更注重用户行为数据:跳出率、页面停留时间、转化率、回访率等。刷量制造的“高访问量”往往伴随“高跳出率”(用户进入页面即离开)和“低停留时长”,反而会降低网站的自然搜索权重,形成“越刷越降权”的恶性循环。

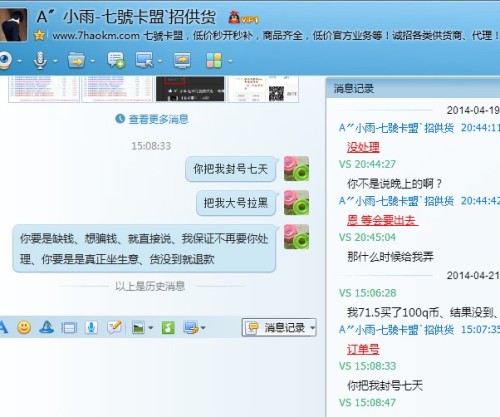

对电商平台而言,刷访问量的危害更为直接。平台的风控系统会监测用户行为轨迹,虚假流量不仅无法提升商品转化率,还可能因异常点击被判定为“作弊”,导致商品降权、店铺扣分,甚至封禁。某电商运营案例显示,有商家为冲销量,通过卡盟刷了10万次访问量,但实际成交转化率不足0.1%,远低于行业平均水平,最终因异常流量被平台处罚,三个月内流量腰斩。这说明,虚假流量无法带来真实的商业价值,反而会破坏平台的信任机制。

从品牌形象角度看,刷量更是一把双刃剑。一旦被曝光“流量造假”,品牌公信力将严重受损。近年来,多个知名博主、企业因刷量被舆论质疑,最终导致用户流失、合作终止。例如,某自媒体账号曾通过卡盟刷量百万,但真实粉丝互动率不足5%,广告主发现后终止合作,账号影响力一落千丈。这印证了一个事实:在信息透明的互联网时代,用户和平台对“虚假繁荣”的容忍度越来越低,刷量无异于饮鸩止渴。

那么,是否存在“安全有效的刷量方式”?事实上,任何形式的非自然流量操纵都存在风险,所谓的“高质量刷量”只是降低了被识别的概率,无法完全规避。更关键的是,刷量的逻辑始终停留在“数据造假”,而非“流量增长”。真正有效的流量提升,应回归内容本质与用户体验:通过SEO优化提升自然搜索排名,通过精准营销触达目标用户,通过优质内容提高用户粘性。这些方法虽然见效较慢,但能带来可持续的流量增长,且符合平台规则与用户需求。

值得注意的是,随着人工智能技术的发展,反作弊系统的识别能力也在不断升级。例如,搜索引擎已能通过用户行为序列分析、设备指纹识别、跨平台数据比对等技术,精准识别虚假流量。卡盟平台所谓的“模拟真实行为”,在AI算法面前可能无处遁形。这意味着,刷量的操作成本将越来越高,而成功率却越来越低,性价比进一步降低。

综上,如何利用卡盟刷访问量?技术上可通过选择高质IP、模拟真实行为实现短期数据提升,但风险与成本并存;真实效果上,虚假流量无法转化为商业价值,反而可能损害权重、品牌与合规性。对于追求长期发展的运营者而言,放弃“捷径”,回归真实流量的构建逻辑,才是唯一可持续的路径。毕竟,流量的本质是“用户价值”,而非“数字游戏”。在数字营销的下半场,那些能沉淀真实用户、创造真实价值的品牌,才能真正赢得市场。