在社交媒体竞争日益激烈的当下,不少用户为了提升个人或账号的社交形象,开始尝试通过“刷说说赞”来快速获取互动数据。而卡盟作为提供虚拟服务的交易平台,因其“便捷”“高效”的标签,被不少人视为刷赞的首选工具。那么,如何用卡盟刷说说赞?卡密操作是否真的如传说中那般简单?这些问题背后,实则隐藏着对工具逻辑、操作风险与数据价值的深层考量。

卡盟刷说说赞的核心逻辑,本质是通过第三方平台调用技术资源,模拟真实用户行为为目标说说批量点赞。具体操作流程看似“轻量化”:用户首先需在卡盟平台注册账号,充值后进入“刷赞服务”专区,选择套餐(如100赞/200赞/500赞等),输入目标说说的链接或账号ID,支付卡密(平台生成的虚拟兑换凭证)即可等待系统执行。整个过程从选择服务到完成支付,通常不超过3分钟,难怪不少初学者会感叹“卡密操作就那么简单”。然而,“简单”的表象之下,却是对平台规则、数据安全与长期价值的忽视。

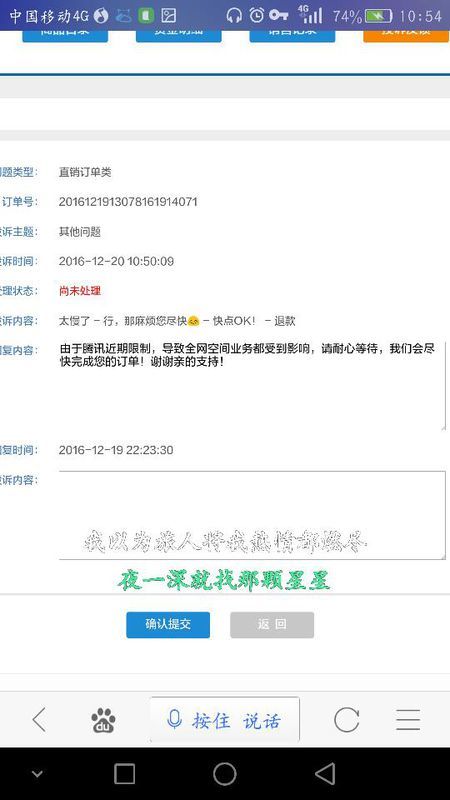

卡盟刷说说赞的“简单”体验,建立在卡密交易的即时性与隐蔽性上。卡密作为平台内的虚拟货币,充值后可直接兑换服务,无需绑定银行卡或提供真实身份信息,这种匿名性降低了用户的操作门槛。同时,卡盟平台通常会承诺“秒到账”“真实IP”“防检测”,让用户误以为数据获取毫无风险。但事实上,卡密操作的背后,是卡盟平台与用户之间的信息不对称——平台是否具备技术能力模拟真实互动?刷赞的流量是否来自真实账号?这些问题往往在操作完成后才逐渐显现。更有甚者,部分黑卡盟平台在收到卡密后直接跑路,导致用户既损失资金,又未获得任何服务,所谓的“简单”瞬间变成“陷阱”。

从技术层面看,卡盟刷说说赞的“简单”操作,实则依赖对平台算法的试探性突破。早期的QQ说说、微信朋友圈等社交平台,对点赞行为的检测机制相对薄弱,批量刷赞确实可能短暂蒙混过关。但随着反作弊技术升级,平台已能通过IP地址、设备指纹、用户行为轨迹等多维度数据识别异常互动。例如,短时间内同一IP地址为多个说说点赞,或账号无正常浏览、评论等行为却突然集中点赞,都会被系统判定为“刷量”。此时,卡盟平台承诺的“防检测”往往不堪一击,轻则导致点赞数据被系统自动清除,重则触发账号限流、封禁等惩罚。用户花费卡密“简单”刷来的赞,可能在几小时后就消失无踪,所谓的“高效”沦为一场数据泡沫。

更深层的挑战在于,卡盟刷说说赞所追求的“简单”,与社交平台的核心价值背道而驰。社交媒体的本质是连接人与人,真实的互动才能带来有意义的人际关系或商业价值。刷来的点赞虽能短暂满足虚荣心,却无法转化为真实的评论、转发或关注,更无法提升账号的内容创作能力。对于个人用户而言,过度依赖虚假数据可能导致自我认知偏差,误以为“高赞=受欢迎”,从而忽视内容质量的提升;对于商业账号而言,虚假互动会误导营销决策,损害品牌信誉——当真实用户发现评论区无人互动、点赞者均为“僵尸号”时,对品牌的信任度将直线下降。卡密操作看似“简单”地解决了数据焦虑,实则用短期虚假繁荣掩盖了长期价值缺失。

此外,卡盟刷说说赞的灰色产业链,也暗藏着法律与道德风险。虽然刷赞行为本身尚未明确触犯法律,但卡盟平台往往游走在监管边缘,部分平台甚至涉及个人信息贩卖、网络诈骗等违法活动。用户在购买卡密时, unknowingly 可能成为灰色链条的一环,不仅个人信息面临泄露风险,还可能因参与违规操作承担相应责任。从道德层面看,刷赞行为破坏了社交平台的公平竞争环境,让真正用心创作的内容被虚假数据淹没,这与互联网倡导的“真实、诚信”精神相悖。

那么,卡盟刷说说赞的“卡密操作”究竟值不值得尝试?答案是否定的。所谓的“简单”,只是操作流程的简化,而非风险与成本的消除。与其将时间与金钱投入卡盟刷赞的虚假数据游戏中,不如回归社交本质:通过优质内容创作吸引真实互动,通过真诚沟通建立人际关系。对于个人账号而言,分享生活感悟、记录真实成长,远比刷来的点赞更有意义;对于商业账号而言,深耕用户需求、提升服务质量,才是获得长期认可的正道。卡密操作或许能“简单”地刷出一串数字,却刷不出真正的社交价值与人生厚度。

归根结底,卡盟刷说说赞的“简单” illusion,掩盖了数据造假背后的多重风险与价值空洞。在社交媒体的生态中,真实才是最稀缺的资源,也是最有力的竞争力。与其追求卡密操作的“便捷”,不如沉下心来打磨内容、连接用户——那些通过真实互动积累的点赞与关注,才能真正成为社交账号的“硬通货”,也才能让用户在数字世界中找到属于自己的位置。