在数字支付快速发展的当下,各类卡盟平台如雨后春笋般涌现,声称提供“低价充值”“折扣优惠”等服务,吸引大量用户尤其是学生群体和中小商家。然而,在这些平台的光鲜宣传背后,隐藏着诸多不为人知的陷阱。其中,“810卡盟平台”因近期频发的用户投诉和资金纠纷,成为行业内的反面典型。本文将通过拆解其运作模式、剖析用户真实案例,揭示810卡盟平台的陷阱本质,为用户提供切实的警示与防范建议。

810卡盟平台的“低价”诱饵与虚假承诺

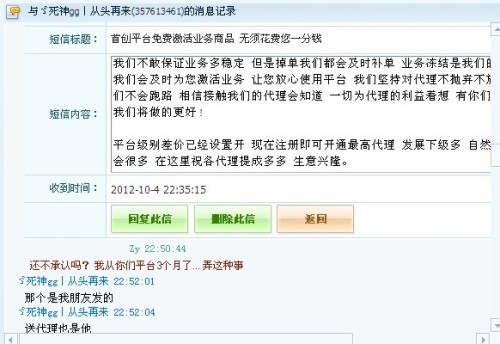

卡盟平台的核心业务是提供话费、游戏点卡、视频会员等各类虚拟商品的充值服务,其竞争力通常体现在价格优势上。810卡盟平台正是抓住了用户“图便宜”的心理,在宣传中打出“全网最低价”“充值即享9折”“首单免费”等极具诱惑力的口号。然而,这些“低价”背后往往隐藏着多重猫腻。据多位受害者反馈,平台在用户首次充值时确实会兑现少量优惠,诱导用户逐步加大投入。但当充值金额达到一定规模后,平台便以“系统维护”“账户异常”“风控审核”等借口拖延或拒绝提供服务,甚至直接关闭客服通道,导致用户资金血本无归。更有甚者,部分平台会伪造“充值成功”的界面,实际上资金并未到账,而是被后台系统截留。这种“先诱饵后收割”的模式,是810卡盟平台最典型的陷阱之一。

用户真实案例:从“小尝甜头”到“血本无归”

案例一:学生小明的“游戏充值梦碎”

小明是一名大学生,平时喜欢玩网络游戏,经常需要购买游戏点卡。今年3月,他在一个游戏论坛看到810卡盟平台的广告,声称“100元游戏点卡仅需85元,且即时到账”。抱着试一试的心态,小明首次充值50元,果然很快到账。随后,平台客服主动联系他,称“充值满200元可享8折优惠,且赠送10元体验券”。小明心动之下又充值了200元,但这次到账后,平台却以“账户存在异常风险”为由冻结了所有余额,要求他再充值500元“解冻账户”。小明意识到不对劲,要求退款,却发现客服已将其拉黑,平台官网也无法登录。最终,小明损失了250元,这对一名学生而言并非小数目。

案例二:商家李女士的“收款码充值陷阱”

李女士经营一家小型便利店,为了方便顾客,她需要在多个支付平台绑定收款码。810卡盟平台宣称“提供各大平台收款码充值服务,手续费低至0.1%”,李女士便尝试充值500元用于绑定某支付平台。然而,充值后平台显示“绑定成功”,但实际收款码并未到账。联系客服后,对方以“银行系统延迟”为由推诿,一周后平台彻底失联。李女士这才明白,所谓的“收款码充值”根本是个幌子,平台的目的就是骗取用户的充值本金。

陷阱背后的运作逻辑:如何精准收割用户?

810卡盟平台的陷阱并非偶然,其背后有一套成熟的“收割逻辑”。首先,平台利用“小额返利”建立信任。通过让用户在小额充值中获得甜头,降低其警惕性,为后续的大额充值铺垫。其次,通过“话术诱导”制造焦虑。客服会以“限时优惠”“即将涨价”等说辞催促用户快速决策,不给他们留出核实平台资质的时间。再次,利用“信息差”逃避责任。这类平台通常没有正规的经营许可,注册信息多为虚假,一旦用户受骗,维权成本极高。最后,通过“技术手段”掩盖骗局。例如伪造充值记录、篡改后台数据,甚至利用木马病毒盗取用户的支付密码和银行卡信息,实现“二次收割”。

行业反思:卡盟平台乱象如何破局?

810卡盟平台的案例并非孤例,整个卡盟行业都面临着监管缺失、平台良莠不齐的问题。一方面,部分平台打着“便民服务”的旗号,实则从事非法集资、诈骗等违法犯罪活动;另一方面,用户对虚拟商品充值的认知不足,容易陷入“低价陷阱”。要破解这一乱象,需要多方合力:监管部门应加强对卡盟平台的资质审核与日常监管,严厉打击虚假宣传和诈骗行为;平台方需建立透明的交易机制和完善的客服体系,以诚信经营赢得用户信任;而用户自身则要提高风险意识,选择正规渠道进行充值,对明显低于市场价格的“优惠”保持警惕,避免因小失大。

结语:擦亮双眼,远离“810式”陷阱

数字支付时代的便利性不应成为不法分子牟利的工具。810卡盟平台的警示案例告诉我们,任何脱离监管和诚信的商业行为,最终都难逃被市场淘汰的命运。作为用户,我们既要享受科技发展带来的便利,也要时刻保持清醒的头脑,对“天上掉馅饼”的好事多一分理性,对个人信息和资金安全多一分保护。唯有如此,才能在数字浪潮中真正规避风险,守护好自己的财产安全。