106短信诈骗已成为当前网络诈骗的高发类型,其利用人们对官方短信的信任,精准实施账户盗窃,导致无数用户遭受财产损失。保护账户安全,避免因轻信短信而陷入诈骗陷阱,已成为每个数字时代用户的必修课。这种诈骗模式之所以猖獗,根源在于106短信的“权威性背书”——以106开头的号码通常被银行、运营商、政务平台等正规机构使用,诈骗分子正是钻了这一空子,通过伪造成官方渠道,制造“紧急通知”“账户异常”“中奖福利”等假象,诱骗用户点击钓鱼链接或泄露敏感信息。面对这一威胁,唯有深刻理解其运作逻辑,构建全方位的防护体系,才能有效守护个人财产安全。

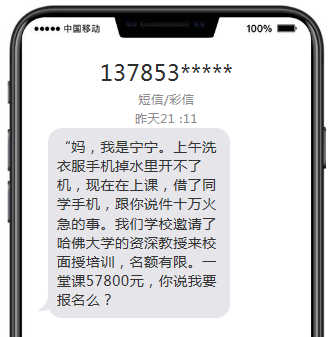

106短信诈骗的核心在于“身份伪装”与“心理操控”。诈骗分子通过技术手段将发送号码伪装成106开头的官方号码,短信内容则模仿银行、公检法、电商平台等机构的口吻,编造“账户冻结”“社保异常”“快递丢失理赔”等紧急事由,利用用户的恐慌心理或贪利心理,促使其快速响应。例如,冒充银行发送“您的账户异常,请点击链接验证”的短信,用户一旦点击链接,进入仿冒的登录页面,输入账号密码后,资金便会被瞬间转移;或伪装成电商客服,以“订单异常需退款”为由,诱导用户扫描二维码或下载恶意APP,盗取支付信息。这种“权威+紧急”的组合拳,往往让用户在短时间内失去判断力,从而掉入精心设计的诈骗圈套。

保护账户安全,首先要建立“验证优先”的防范意识。面对任何涉及账户操作、资金变动的106短信,第一反应不应是慌乱点击,而是通过官方渠道主动核实。例如,收到“账户异常”通知时,应直接拨打银行官方客服电话,或登录正规APP查询,而非短信中的链接;收到“中奖”“退款”等信息时,需警惕“天上不会掉馅饼”的常识,不贪小利,不填未知信息。这种“逆向验证”的思维,能有效切断诈骗链路,避免因一时疏忽造成损失。同时,要警惕“伪官方链接”,正规机构发送的链接通常为官网域名,而诈骗链接往往包含大量乱码、拼写错误或使用仿冒域名(如将“icbc.com.cn”改为“1cbc.com.cn”),用户需仔细分辨,不轻易点击。

技术防护是筑牢账户安全防线的关键。用户应开启手机系统的“骚扰拦截”功能,标记可疑短信;为支付账户设置复杂密码,并开启双重验证(如短信验证码、指纹识别、人脸识别),即使密码泄露,也能增加账户被盗取的难度。此外,要定期更新手机操作系统和APP版本,修补安全漏洞,避免恶意软件利用漏洞窃取信息。对于老年人等风险防范意识较弱的群体,家人应加强提醒,帮助其识别诈骗短信,避免因不熟悉操作而受骗。技术的进步为账户安全提供了保障,但用户主动设置防护措施,才能让技术真正发挥作用。

106短信诈骗的演变趋势,对用户的防范能力提出了更高要求。随着大数据和AI技术的发展,诈骗分子能够精准获取用户的姓名、手机号、购物记录、消费习惯等个人信息,定制化发送诈骗短信,使其更具迷惑性。例如,用户刚在电商平台下单,便收到“订单异常需理赔”的短信,因包含真实订单信息,极易让人信服。同时,诈骗手段不断翻新,从最初的“中奖诈骗”“账户冻结”,发展到现在的“ETC禁用”“社保卡停用”“疫苗接种预约”等新型骗局,紧跟社会热点和民生需求,让人防不胜防。面对这一趋势,用户需保持“动态防范”意识,及时了解新型诈骗手法,不因“老套路”而放松警惕,也不因“新花样”而盲目轻信。

社会共治是遏制106短信诈骗的重要补充。平台方应加强短信内容审核,建立106号码的黑白名单制度,对可疑短信进行拦截;运营商需提升技术反制能力,追踪诈骗短信来源,配合公安机关打击诈骗团伙;监管部门应完善法律法规,加大对买卖个人信息、发送诈骗短信等行为的惩处力度,提高违法成本。同时,媒体和社区应加强反诈宣传,通过案例剖析、知识科普等方式,提升公众的防范意识。只有个人、平台、监管多方联动,才能构建“不敢骗、不能骗、骗不成”的防护网络,从根本上减少106短信诈骗的发生。

保护账户安全,避免损失,本质上是一场“信任”的博弈。诈骗分子利用人们对官方渠道的信任实施诈骗,而用户需要做的,是在“信任”与“验证”之间找到平衡——不盲目信任任何短信,尤其是涉及账户、资金的信息;不因“紧急”“权威”等字眼而放弃独立判断。在数字时代,账户安全不仅是个人的财产防线,更是个人信息保护的重要一环。唯有时刻保持警惕,主动学习防范知识,构建“意识+技术+社会”的三重防护,才能让诈骗分子无机可乘,真正守护好自己的“钱袋子”。记住,任何声称“立即操作”“否则失效”的106短信,都可能是一场精心设计的骗局,小心谨慎,才是保护账户安全最有效的“密码”。