帝盟M80声卡作为音频设备中的经典型号,其驱动选择与兼容性问题始终困扰着追求稳定输出的用户。不同于普通声卡即插即用的便捷,M80的驱动适配需要兼顾官方协议与硬件底层逻辑——"哪家强"的答案并非单一来源,而是基于使用场景的精准匹配;"兼容性问题怎么破"的破局点,则藏在系统、硬件、驱动的三角平衡中。

驱动选择的核心逻辑:官方为基,社区为补

帝盟M80声卡驱动并非简单的"最新即最好",其适配性取决于驱动与硬件协议的契合度。官方驱动作为厂商直接发布的版本,具备最稳定的硬件兼容性和基础功能支持,尤其是针对早期Windows系统(如XP/Win7)的WDM内核模式驱动,能确保M80的AD/DA转换精度与低延迟性能。但官方驱动的局限性也显而易见:帝盟停止硬件更新后,官方未提供Win10/Win11的64位原生驱动,导致新系统下设备识别失败或功能异常。此时,第三方社区驱动成为关键补充。以"帝盟M80社区定制版"为例,其通过修改.inf文件绕过系统签名限制,并集成ASIO4ALL桥接驱动,使M80在DAW软件中实现低于5ms的延迟——这对音乐制作人而言,是官方驱动无法企及的优化。但第三方驱动需警惕非官方渠道的捆绑软件,建议优先选择音频技术论坛(如"Gearslutz"中文区)或开源社区(如"GitHub"的M80驱动项目)的 verified 版本。

兼容性问题的多维归因:从系统内核到硬件冲突

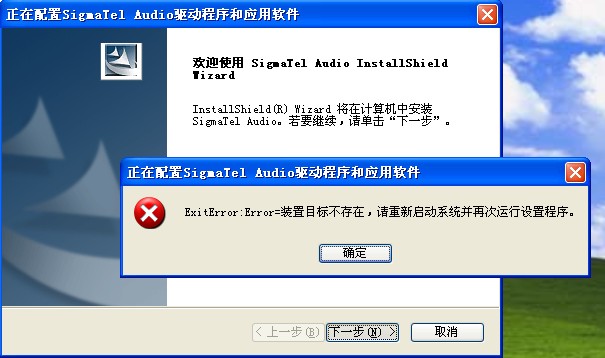

M80声卡的兼容性故障并非单一因素导致,而是系统规则、硬件资源与驱动协议相互作用的结果。最典型的场景是Win11系统下设备管理器中显示"代码43错误",其根源在于微软对内核驱动签名策略的收紧:未通过WHQL认证的驱动在Win11强制数字签名机制下会被系统阻止加载。此时,需通过"高级启动"禁用驱动强制签名,或使用"驱动签名绕过工具"临时解除限制。另一常见问题是与主板芯片组的资源冲突,尤其是较新的Intel Z790或AMD X670主板,其PCIe通道的电源管理策略可能与M80的PCI接口驱动产生竞争,导致声音爆音或断续。解决此类问题需更新主板芯片组驱动至最新版,并在BIOS中禁用"PCIe电源管理"选项。此外,外设驱动冲突也不容忽视:当M80与USB声卡、独立声卡同时使用时,Windows的音频优先级机制可能错误识别设备,需在"声音管理器"中手动禁用非必要音频设备,并设置M80为"默认设备"。

场景化适配策略:音乐制作、游戏与日常使用的差异化方案

不同使用场景对M80声卡驱动的需求截然差异,需"对症下药"。音乐制作场景下,核心诉求是低延迟与高精度,推荐"官方ASIO驱动+ASIO4ALL"组合:优先安装帝盟 archived 版本中的ASIO驱动(如v2.8),其针对M80的DSP芯片进行了优化,能直接支持96kHz/24bit采样率;再通过ASIO4ALL的"硬件ASIO"模式,将延迟控制在3-5ms,满足录音与实时监听需求。游戏玩家则更注重音效兼容性与3D定位,建议采用Win7兼容模式安装WDM驱动:在驱动属性中勾选"兼容性模式"为"Windows 7 (服务包1)",并启用"音频增强"中的"环境音效",可完美适配《赛博朋克2077》等3D音效游戏。日常影音用户无需追求复杂驱动,可选择"M80一键驱动工具"(第三方开发),其整合了官方WDM驱动与DirectX运行库,支持Win10/Win11即插即用,且预置了"人声增强""影院模式"等EQ预设,兼顾易用性与音质优化。

驱动生态的长期维护:用户自主性与社区协同的价值

帝盟M80虽已停产十余年,但其驱动生态的活力源于用户的自主维护与社区协同。音频技术爱好者通过逆向工程破解M80的硬件手册,发现其采用CMPTA9767芯片组,这一发现催生了开源驱动项目"M80-Driver-Linux",使M80能在Linux系统下通过ALSA驱动实现基础音频输出。Windows用户则可利用"驱动精灵"的"驱动备份"功能,提前下载官方驱动存档,避免官网链接失效的风险。对于追求极致性能的用户,甚至可通过修改驱动注册表参数(如"BufferSize"设置为64)进一步降低延迟,但需注意此类操作可能导致系统不稳定,建议虚拟机环境下测试。社区的价值不仅在于驱动分享,更在于经验沉淀:在"音频应用论坛"中,有用户总结出"M80兼容性问题排查清单",涵盖系统版本、BIOS设置、外设连接顺序等12个关键节点,成为新用户的"避坑指南"。

帝盟M80声卡的价值不仅在于硬件规格,更在于驱动生态中凝结的音频技术沉淀。当用户学会在官方稳定与第三方创新间找到平衡,在系统规则与硬件需求间协同适配,这款经典声卡便能在数字音频时代持续输出稳定而精准的声音。驱动选择无绝对强弱,适配场景的才是最优解;兼容性问题无万能公式,多维排查方能破局。