惠民卡盟靠谱吗?小心别被虚假宣传误导!随着消费升级和“省钱经济”的兴起,各类优惠服务平台如雨后春笋般涌现,其中“惠民卡盟”以“全网折扣”“一卡通用”“终身免费”等噱头吸引了不少消费者。然而,不少用户在使用后发现,所谓的“惠民”背后隐藏着诸多陷阱:折扣缩水、商家跑路、客服失联……惠民卡盟真的能实现“惠民”承诺吗?其运营模式是否存在合规风险?消费者又该如何避免被虚假宣传误导?这些问题亟待厘清。

惠民卡盟并非一个统一品牌,而是泛指一类聚合生活服务优惠资源的会员制平台,通常通过线上推广和线下代理发展用户,宣称持卡可在餐饮、商超、出行、娱乐等多领域享受专属折扣或免费服务。从模式上看,惠民卡盟试图搭建“商家-平台-消费者”的桥梁,通过批量对接商户资源,以会员费或佣金盈利。理论上,这种模式若规范运营,确实能为消费者提供便利,为商家引流。但在实际操作中,部分平台为了快速扩张,不惜用虚假宣传“包装”产品,导致“惠民”沦为噱头,消费者权益频受侵害。

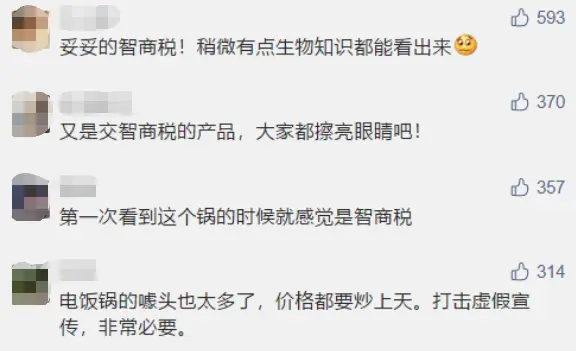

虚假宣传是惠民卡盟最突出的问题,其手段往往具有迷惑性。常见的套路包括“夸大折扣力度”,比如宣称“合作商家超10万家,折扣低至1折”,但实际消费者能使用的商家寥寥无几,且折扣门槛极高,需满足“满200减50”等附加条件,最终实际优惠远低于宣传;“虚构合作资质”,伪造与知名品牌的授权书、战略合作协议,甚至伪造“商务部认证”“消费者协会推荐”等背书,让用户误以为平台有官方背景;“承诺终身免费”,诱导用户缴纳高额会员费,但平台运营不久后就以“系统升级”“政策调整”为由停止服务,或要求续费才能继续使用,本质上是一种“预付费诈骗”;此外,还有“隐藏消费陷阱”,比如宣称“免费领取加油卡”“话费充值立减50元”,但需用户完成“邀请3名好友注册”“观看30秒广告”等复杂任务,最终根本无法兑现承诺。这些宣传手段利用了消费者追求“高性价比”的心理,通过信息不对称诱导冲动消费。

更深层次的问题在于部分惠民卡盟的运营模式存在合规风险。根据《消费者权益保护法》,经营者向消费者提供商品或者服务,应当恪守社会公德,诚信经营,保障消费者的合法权益;不得作虚假或者引人误解的宣传。然而,不少惠民卡盟平台在推广时刻意回避核心条款,如“最终解释权归平台所有”“折扣随时调整”等模糊表述,将风险转嫁给消费者。从资金流向看,部分平台采用“预付费+会员费”模式,收取大量用户资金后未进行第三方监管,一旦资金链断裂,平台便会关闭跑路,消费者维权无门。此前多地已出现类似案例:某惠民卡盟平台宣称“充值500元得1000元消费券”,吸引数万用户充值,后因实际无法核销,负责人失联,涉案金额达数千万元。这类事件暴露出部分平台以“惠民”之名行“非法集资”之实,不仅损害消费者利益,更扰乱市场秩序。

消费者如何识别并规避惠民卡盟的虚假宣传?首先,要“查资质”,通过国家企业信用信息公示系统、天眼查等工具核实平台注册信息,查看是否有异常经营、行政处罚等记录,警惕“皮包公司”;其次,要“看条款”,对“100%返现”“终身免费”等绝对化宣传保持警惕,仔细阅读会员协议中关于折扣范围、使用条件、退款政策等条款,对模糊表述要求平台明确说明;再次,要“验真伪”,在缴纳会员费或预付费前,通过官方渠道核实合作商家真实性,可拨打商家电话确认是否与该平台有优惠合作,避免被“假商家”套路;最后,要“控金额”,尽量选择短期会员或小额充值,不因“高回报”诱惑投入大额资金,一旦发现宣传与实际不符,及时向市场监管部门投诉,保留聊天记录、付款凭证等证据。

惠民卡盟的乱象折射出生活服务类优惠平台监管的滞后性。随着数字经济发展,这类新兴业态的合规边界亟待明确。监管部门应加强对平台宣传内容的审核,严厉打击虚假宣传、预付费诈骗等违法行为;同时,推动建立第三方资金监管机制,要求平台预付费资金存入专用账户,按履约进度释放,降低消费者风险。对于消费者而言,理性消费是第一道防线:面对“天上掉馅饼”的优惠,多一分冷静,少一分盲从,才能让虚假宣传无处遁形。

归根结底,惠民卡盟的“靠谱性”取决于平台的诚信度和合规性。真正惠民的平台,应聚焦服务质量和用户体验,而非依赖虚假宣传吸引用户。消费者在选择这类平台时,需擦亮双眼,不被“低价”“独家”等字眼迷惑,将权益保障放在首位,才能真正享受科技带来的便利,而非陷入虚假宣传的陷阱。