在移动互联网流量需求持续攀升的当下,用户对套餐的选择早已超越“流量够用”的基础诉求,“畅用无忧”与“高性价比”成为核心衡量标准。其中,“掌盟大王卡”凭借与腾讯生态的深度绑定及“流量畅享”的卖点,成为市场关注焦点。那么,掌盟大王卡究竟与哪些核心要素存在强关联?其“流量畅享”的宣称是否真正具备价格优势?这些问题需要从产品逻辑、用户需求与行业趋势三个维度展开深度剖析。

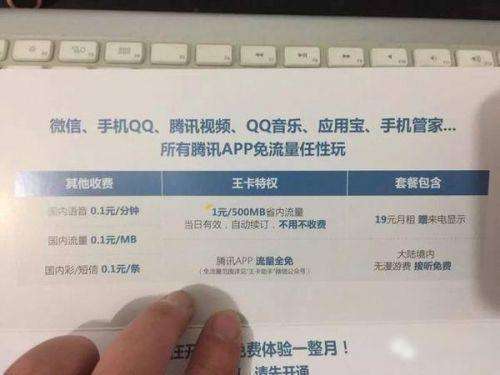

掌盟大王卡的核心关联性,本质是腾讯生态与运营商服务的精准耦合。作为腾讯联合运营商推出的定制套餐,它并非简单的流量叠加,而是以“掌盟”APP为服务入口,将腾讯系国民级应用与通信权益深度整合。这种关联首先体现在应用免流上:微信、QQ、腾讯视频、王者荣耀、和平精英等高频应用被纳入免流范围,覆盖了社交、娱乐、游戏等用户核心使用场景。对重度腾讯生态用户而言,这意味着无需担心应用内流量消耗,尤其在短视频、直播等高流量消耗场景下,免流权益直接转化为“使用自由”。其次,关联性体现在权益融合上:部分套餐版本会赠送腾讯视频会员、QQ音乐绿钻等增值服务,将“流量”与“内容”打包,形成“一站式数字生活解决方案”。这种模式打破了运营商传统套餐“单一通信属性”的局限,通过与互联网平台的生态协同,提升了用户粘性与套餐附加值。

从“流量畅享”的优惠性分析,需跳出“单价低”的单一维度,结合使用场景与隐性成本综合评判。掌盟大王卡的“畅享”核心在于“免流范围广”与“流量阈值高”的双重优势。与传统套餐相比,其基础流量包往往包含更大规模的通用流量(如40GB、60GB),同时在免流应用内不限速、不额外计费——这一点与部分“定向免流但限速”的套餐形成差异。例如,对于日均使用微信办公、腾讯视频追剧、手游娱乐超过5小时的用户,若使用普通套餐,仅腾讯视频高清播放(约1GB/小时)每日就消耗5GB流量,月流量成本可能高达数百元;而掌盟大王卡的免流权益可直接覆盖这部分消耗,通用流量则用于其他应用,整体流量成本显著降低。此外,其“畅享”还体现在流量有效期设计上:部分版本支持流量季度、年度不清零,解决了用户“流量月底作废”的痛点,进一步提升了单位流量的实际利用率。

然而,“流量畅享是否更优惠”并非绝对答案,需结合用户画像具体分析。对“腾讯生态重度用户”——即日常高频使用微信、腾讯系娱乐应用且通用流量需求中等的群体而言,掌盟大王卡的性价比优势极为突出。这类用户的流量消耗集中在免流应用内,通用流量消耗较少,套餐成本远低于单独购买通用流量包+各应用会员的组合。但对“非腾讯生态用户”或“通用流量需求极高”的用户(如需大量使用抖音、淘宝等非免流应用),其优势则可能被稀释:若通用流量超出套餐阈值,超出部分的单价往往较高,且非腾讯应用无法享受免流,此时对比部分“大流量无定向限制”的基础套餐,掌盟大王卡的成本优势并不明显。此外,部分用户对“定向免流”存在隐私顾虑——认为运营商可能通过免流应用收集用户数据,这也是影响其“优惠感知”的隐性因素。

从行业趋势看,掌盟大王卡的“生态绑定+流量畅享”模式,代表了运营商与互联网平台合作的新方向。过去,运营商套餐以“通信管道”为核心竞争力,随着互联网流量红利见顶,平台方与运营商的协同从“流量采购”转向“权益共创”。掌盟大王卡的成功,本质是腾讯通过生态应用入口锁定用户,运营商通过定制化服务提升ARPU值(每用户平均收入)的双赢。这种模式下,“流量”不再是孤立商品,而是连接用户与数字生活的“媒介”。未来,随着元宇宙、AI等新场景的发展,流量套餐或将进一步向“场景化”“个性化”演进——例如针对云办公、在线教育、AR游戏等特定场景推出“流量+算力+服务”的打包产品,而“畅享”的内涵也将从“不限速”扩展到“低时延、高可靠性”等维度。

回到用户视角,选择掌盟大王卡的核心逻辑在于“生态匹配度”与“使用需求”的校验。若你是腾讯生态的重度依赖者,且对流量稳定性、免流覆盖范围有较高要求,那么其“流量畅享”确实能带来显著的成本节约与体验提升;反之,若你的应用场景分散或通用流量需求远超定向流量,则需要对比通用套餐的性价比。对行业而言,掌盟大王卡的价值不仅在于一款产品的成功,更揭示了“流量+服务”融合的巨大潜力——当通信能力与互联网生态深度结合,套餐不再是简单的“流量买卖”,而是用户进入数字生活的“通行证”。这种转变,或许才是“流量畅享”背后更值得关注的行业变革。