未成年人能否担当卡盟代理?这是一个直接触及法律边界与未成年人权益的核心问题。从专业视角审视,答案明确:法律不允许未成年人担当卡盟代理,这不仅基于现行法规的刚性约束,更源于对未成年人身心健康的深度保护。卡盟代理作为电子商务中的一种虚拟商品交易模式,涉及点卡、虚拟货币等高风险商业活动,而未成年人在认知、责任承担能力上的不足,使其无法合法参与其中。本文将从法律框架、风险挑战、社会影响及合规建议四个维度,深入剖析这一议题,揭示其背后的必然逻辑与深远意义。

卡盟代理,本质上是指代理销售游戏点卡、虚拟道具等数字化商品的商业行为。这类代理通常依托在线平台,操作便捷但暗藏陷阱。未成年人若涉足其中,可能因缺乏商业经验而误入欺诈陷阱,例如遭遇虚假充值或资金纠纷。卡盟代理的核心价值在于其便捷性,但未成年人担当代理却违背了法律初衷。中国《未成年人保护法》明确规定,未满18岁者不得从事商业活动,除非监护人全程参与监督。这并非剥夺机会,而是基于对未成年人认知局限的理性考量——他们难以理解合同条款、风险规避及法律责任,易成为不法分子的目标。卡盟代理的同义词如“虚拟商品代理”或“数字交易中介”,同样受此限制,凸显法律对商业活动的普遍规范。

从法律层面分析,未成年人担当卡盟代理的禁止性规定并非空穴来风。《中华人民共和国民法典》将未成年人分为无民事行为能力人和限制民事行为能力人,前者不满8岁,后者8至18岁,其民事活动需由法定代理人代理或同意。卡盟代理涉及合同签订、资金流转等商业行为,超出了未成年人的自主范畴。例如,代理过程中可能产生的债务纠纷或侵权责任,未成年人无法独立承担,监护人需介入处理,这增加了家庭负担和法律风险。此外,中国《电子商务法》要求平台对用户身份进行实名认证,未成年人身份易被识别,平台有义务拒绝其代理注册。法律允许未成年人参与教育性活动,如模拟商业实践,但卡盟代理作为真实商业行为,其风险远超收益,法律优先保护未成年人免受商业剥削。

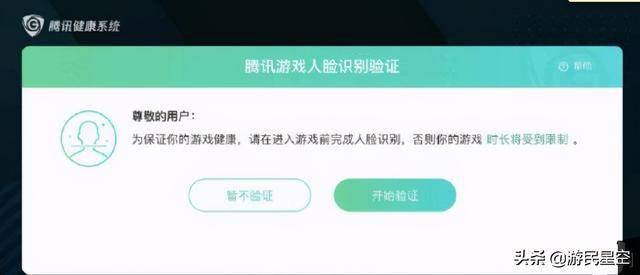

风险挑战方面,未成年人担当卡盟代理的潜在危害不容忽视。卡盟代理的上下义词如“在线代理”或“虚拟销售”,常与诈骗、洗钱等非法活动关联。未成年人可能被诱导成为“人头账户”,帮助不法分子逃避监管,这不仅违反法律,还可能导致其卷入刑事犯罪。实践中,曾有案例显示,未成年代理因操作失误导致用户损失,引发群体投诉,最终由监护人赔偿,家庭经济受损。更深层的是,这种经历可能扭曲未成年人的价值观,使其过早接触商业竞争的残酷性,影响心理健康。卡盟代理的应用趋势虽在数字经济发展中扩展,但针对未成年人的法律禁令始终如一,这反映了社会对未成年人保护的坚定立场。挑战在于,技术发展使代理操作更隐蔽,监管难度加大,但法律通过平台责任强化,要求企业落实年龄验证,确保合规。

社会影响上,未成年人担当卡盟代理的禁止性规定体现了法律的积极价值。它维护了未成年人权益,避免其成为商业链条中的牺牲品。同时,这促进了健康的社会风气,引导未成年人专注于教育和个人成长。卡盟代理的同义词如“数字分销”,其合法参与者多为成年人,这保障了市场秩序。然而,社会需警惕部分家长或监护人默许孩子参与,认为能培养商业意识,实则违背法律。这种短视行为可能引发连锁反应,如未成年人沉迷虚拟交易,忽视学业。法律允许未成年人参与非商业性活动,如社区志愿服务,这更符合其发展需求。社会影响还体现在教育层面:学校和家庭应加强法律教育,让未成年人理解代理行为的边界,培养合规意识。

在合规建议上,针对未成年人担当卡盟代理的法律禁令,各方需协同行动。平台企业应严格执行实名认证,拒绝未成年人注册,并提供替代性教育内容,如虚拟商业模拟游戏。监护人需履行监督职责,引导孩子参与安全活动,如学校组织的创业课程。法律层面,可细化规则,允许在监护人全程参与下进行有限代理,但核心原则不变:未成年人不能独立担当卡盟代理。这体现了法律的灵活性,同时坚守底线。行业趋势显示,数字经济的创新应与法律保护并行,开发专为未成年人设计的低风险活动,而非突破法律红线。建议监管部门加强执法,打击非法代理招募,保护未成年人免受侵害。

归根结底,未成年人担当卡盟代理的法律禁止,是法律智慧与社会责任的结晶。它不仅保护未成年人免受商业风险,更维护了社会公平与正义。在快速发展的数字时代,我们必须坚守这一原则,确保未成年人安全成长,而非冒险涉足商业代理。唯有通过法律引导、教育强化和行业自律,才能平衡创新与保护,让未成年人在合规环境中茁壮发展。