聚商卡盟作为数字商品交易领域的聚合平台,近年来因用户投诉问题频发而陷入舆论漩涡。“聚商卡盟让人头疼”已成为不少消费者的共同感受,从售后服务推诿到商品质量纠纷,从资金安全风险到平台规则模糊,投诉问题的集中爆发不仅损害了用户权益,更对平台的长期信誉构成了严峻挑战。在数字经济高速发展的背景下,如何合理解决聚商卡盟的投诉问题,既是对平台治理能力的考验,也是推动行业健康发展的关键课题。

聚商卡盟的核心价值在于整合了众多数字商品商家资源,为用户提供了一站式的卡密购买、游戏充值、软件服务等便捷体验。然而,这种“聚合模式”在提升效率的同时,也埋下了责任不清的隐患。当用户遇到商品失效、服务缩水、虚假宣传等问题时,往往陷入“平台推责、商家甩锅”的困境——平台以“商家自主经营”为由拒绝直接处理,商家则以“平台规则限制”为由推卸责任,导致用户投诉无门、问题久拖不决。这种权责不对等的管理机制,正是“聚商卡盟让人头疼”的根源所在。更值得警惕的是,部分平台为追求短期利益,对入驻商家的资质审核流于形式,甚至对商家的违规行为“睁一只眼闭一只眼”,进一步加剧了投诉问题的复杂性。

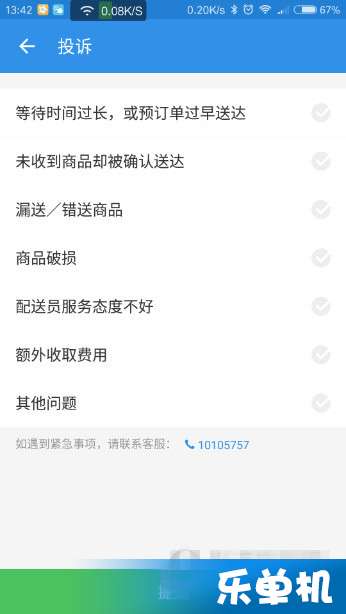

从用户投诉的具体内容来看,主要集中在三大类:一是商品质量问题,如卡密无效、游戏道具与描述不符、软件功能缺失等;二是服务体验问题,如客服响应迟缓、售后承诺不兑现、退款流程繁琐等;三是平台规则问题,如隐藏消费条款、单方面修改规则、冻结用户账户资金等。这些问题背后,反映出聚商卡盟在平台治理、商家管理、用户权益保护等环节存在系统性短板。例如,部分平台缺乏有效的商家信用评价体系,劣质商家得以“劣币驱逐良币”;投诉处理机制不透明,用户难以实时追踪投诉进度;甚至存在“投诉成功率高会影响商家合作”的潜规则,导致平台内部缺乏处理投诉的动力。

要合理解决聚商卡盟的投诉问题,需要构建“用户-平台-商家-监管”四方协同的治理体系,从源头预防到末端处置形成闭环。对用户而言,提升自我保护意识是基础。在购买数字商品时,应仔细阅读平台规则和商品详情,选择有明确售后保障的商家,并保留交易记录、聊天记录等证据,以便在发生纠纷时有效维权。同时,用户应优先通过平台官方投诉渠道反映问题,避免因私下交易或使用非正规渠道导致权益受损。对于平台而言,强化主体责任是核心。聚商卡盟必须摆脱“纯中介”的思维定式,建立严格的商家准入机制,对商家的资质、信誉、售后服务能力进行全面审核;同时,设立独立的投诉处理部门,明确投诉响应时限和处理标准,确保用户投诉“事事有回音、件件有着落”。更重要的是,平台应引入第三方监督机制,公开投诉处理结果,接受用户和社会监督,以此倒逼商家提升服务质量。

从行业层面看,推动建立统一的数字商品交易规范刻不容缓。当前,聚商卡盟等平台在规则制定上存在“各自为政”的现象,缺乏统一的行业标准和争议解决机制。行业协会应牵头制定《数字商品交易服务规范》,明确平台与商家的权责划分、商品质量要求、售后服务标准等内容,为投诉处理提供依据。同时,可探索建立“数字商品交易保证金制度”,要求商家和平台按比例缴纳保证金,用于赔付用户的损失,从资金层面保障用户权益。此外,推动技术赋能也是提升投诉处理效率的重要途径。例如,利用区块链技术实现商品溯源和交易存证,确保数据的不可篡改性;通过AI客服实现投诉问题的初步分类和快速响应,缩短用户等待时间;建立用户信用评价体系,对恶意投诉和违规商家进行精准识别和处理。

监管部门在解决聚商卡盟投诉问题中扮演着“守门人”的角色。近年来,随着数字经济的快速发展,相关法律法规已逐步完善,《电子商务法》《消费者权益保护法》等为用户维权提供了法律保障。但针对数字商品交易的特殊性,监管部门还需进一步细化监管措施,例如要求平台公开投诉处理数据,定期对平台进行合规检查,对屡次出现重大投诉问题的平台依法进行处罚。同时,畅通消费者投诉举报渠道,整合12315、12345等热线资源,建立跨部门协同处置机制,提高投诉问题的解决效率和威慑力。

“聚商卡盟让人头疼”的背后,是数字经济快速发展中平台治理与用户权益保护的失衡。合理解决投诉问题,不仅是维护消费者合法权益的必然要求,更是平台实现可持续发展的内在需求。只有当聚商卡盟等平台真正将用户权益放在首位,建立权责清晰、透明高效、多方协同的投诉处理体系,才能在激烈的市场竞争中赢得信任、行稳致远。对于整个数字商品交易行业而言,投诉问题的解决不是终点,而是推动行业规范化、高质量发展的新起点——唯有正视问题、勇于变革,才能构建起让用户放心、商家安心、社会满意的健康生态。