聚惠卡盟涉嫌诈骗案件近年来频发,大量投资者因轻信“高返利”“稳赚不赔”的虚假宣传而蒙受经济损失,维权追回损失的过程却往往充满挑战。面对这类以虚拟卡类销售为幌子的资金盘骗局,受害者需从诈骗模式解析、证据固定、法律途径选择等多维度入手,构建系统化维权策略,才能最大限度挽回损失。

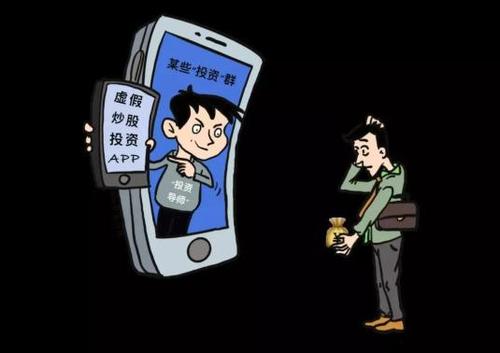

聚惠卡盟的诈骗本质往往披着“电商代理”的外衣,其核心运作模式是通过承诺高额充值返利、发展下线奖励等方式,吸引参与者投入资金购买所谓“折扣卡”“会员卡”。此类平台通常初期会兑现小额返利,营造“真实盈利”的假象,待资金积累到一定规模后,便以“系统升级”“政策调整”等理由拒绝提现,最终关闭服务器失联。其诈骗逻辑与传统资金盘如出一辙,利用了投资者“快速致富”的心理,以及虚拟商品交易隐蔽性强、监管难度大的特点。值得注意的是,这类平台往往注册信息模糊,服务器多设在境外,且频繁更换域名和运营主体,给后续追责带来极大障碍。

维权的第一步,也是最为关键的一步,是全面固定证据链。在聚惠卡盟这类案件中,电子证据往往是定罪的核心依据。受害者需立即保存所有与平台相关的交易记录,包括但不限于:充值转账凭证(银行流水、第三方支付平台订单截图)、与平台客服的聊天记录(含承诺返利、拒绝提现的关键对话)、平台注册协议、用户等级信息、下线发展关系图等。部分受害者因初期未意识到诈骗性质,删除了相关聊天记录或未保存转账备注,导致证据缺失,极大削弱维权成功率。此外,若通过推荐人加入,还需保留推荐人的联系方式及推广话术证据,形成完整的“诈骗共犯”证据链条。证据固定需注重原始性和关联性,例如聊天记录应避免二次编辑,转账记录需备注“聚惠卡盟充值”等关键信息,确保在法律程序中具备证明效力。

在证据完备的基础上,同步启动多渠道维权行动可提高效率。首选途径是向公安机关报案,根据《刑法》第266条,诈骗公私财物数额较大的,构成诈骗罪,聚惠卡盟的运作模式完全符合“以非法占有为目的,虚构事实、隐瞒真相”的诈骗要件。受害者需整理好证据材料,向自己所在地的公安机关经侦部门提交报案材料,即使平台服务器在境外,我国公安机关仍可通过国际协作开展侦查。值得注意的是,部分受害者因涉案金额较小而犹豫是否报案,但此类案件往往是团伙作案,单个受害者金额虽不大,汇总后可能达到“数额特别巨大”标准,公安机关通常会立案侦查。同时,可向中国消费者协会或当地市场监管部门投诉,聚惠卡盟若未取得《增值电信业务经营许可证》或《营业执照》,属于无证经营,监管部门可依法查处并公示违法信息,形成舆论压力。

若公安机关因管辖权或证据不足暂未立案,民事诉讼可作为补充维权手段。受害者可依据《民法典》第147条(基于重大误解实施的民事法律行为)或第153条(违背公序良俗的民事法律行为),向法院提起诉讼,请求确认与聚惠卡盟签订的充值协议无效,要求返还财产。民事诉讼的优势在于举证标准低于刑事诉讼,且可申请财产保全,冻结平台相关账户资金。但难点在于平台主体信息可能虚假,需通过律师协助调取域名注册信息、银行开户流水等,确定实际控制人身份。此外,若能形成受害者集体,可推选代表人提起共同诉讼,降低维权成本,增强诉讼影响力。

维权过程中需警惕“二次诈骗”陷阱。部分不法分子会利用受害者急于追款的心理,冒充“律师”“黑客”“维权代理”等身份,声称“花钱就能追回损失”,实则实施二次诈骗。受害者应核实维权主体资质,正规律师事务所有明确的执业许可证,可通过司法部官网查询;公安机关不会以任何形式收取“办案费”“保证金”。此外,避免在维权群中传播个人敏感信息,防止信息被不法分子利用。理性维权、依法维权,才是追回损失的根本路径。

聚惠卡盟类诈骗案件的高发,暴露出部分投资者对“高收益必然伴随高风险”的认知不足,也折射出虚拟商品交易领域的监管漏洞。作为个体,需树立正确的投资观念,对“零风险高回报”项目保持警惕;作为行业,应推动虚拟商品交易平台的实名制认证和资金监管,从源头上遏制诈骗滋生。对于已受害者而言,维权不仅是为了追回个人损失,更是通过法律手段打击犯罪、维护市场秩序的必要行动。唯有将证据收集、法律程序、舆论监督相结合,才能让诈骗者无所遁形,让“聚惠卡盟”这类虚假平台成为过街老鼠,切实守护人民群众的财产安全。