成长守护平台作为腾讯针对未成年人游戏防沉迷的核心机制,自上线以来始终以“保护未成年人健康成长”为宗旨,通过实名认证、时长限制、消费管控等手段构建起一道“防护网”。然而,随着未成年人游戏需求的增长,第三方“卡盟”服务悄然兴起,声称能“一键解除成长守护平台限制”,这让不少家长和孩子产生疑问:解除成长守护平台卡盟,是不是简单多了?表面上看,这些服务似乎提供了“捷径”,但深入剖析其运作逻辑、技术风险与法律边界,便会发现所谓的“简单”不过是精心包装的陷阱。

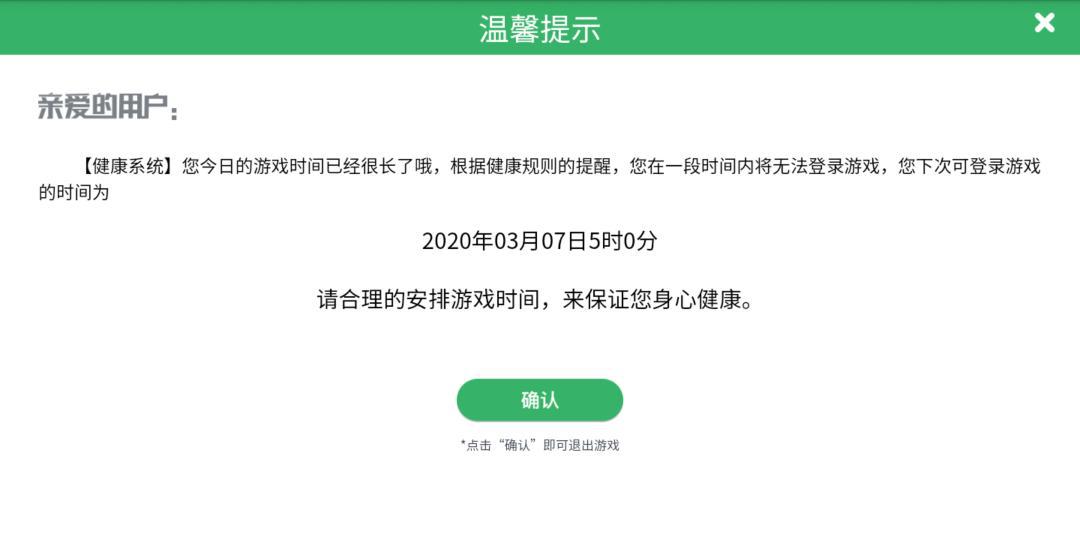

成长守护平台的防沉迷系统并非简单的“限制开关”,而是一套基于实名认证、人脸核验、行为分析的动态监管体系。其核心在于通过公安系统实名信息验证,精准识别未成年人身份,并结合游戏时长、消费金额等维度进行实时管控。例如,未成年人每周游戏时长不得超过3小时,法定节假日不超过5小时,单次充值金额也有严格限制。这套机制的设计初衷,是为未成年人营造健康的网络环境,避免沉迷游戏影响身心发展。从技术层面看,平台已接入国家新闻出版署的“防沉迷实名认证系统”,并与公安数据打通,理论上具备较高的识别准确性和拦截能力。

所谓“解除成长守护平台卡盟”,本质上是第三方通过非法手段绕过平台监管的服务。这些卡盟通常以“租售身份信息”“破解人脸核验”“修改游戏时长”为噱头,吸引有需求者购买。其运作方式大致分为两类:一是利用虚假身份信息或冒用成年人身份进行实名认证,二是通过技术手段拦截或篡改平台发送的核验指令。部分卡盟甚至声称拥有“内部渠道”,能直接对接游戏数据库,这种说法显然缺乏可信度——成长守护平台作为腾讯的核心安全系统,其防护等级远超普通第三方服务,轻易“破解”的可能性微乎其微。

从技术难度来看,解除成长守护平台的限制绝非“简单操作”。近年来,平台已升级至“人脸识别+动态核验”的双保险模式。当系统判定存在未成年人游戏风险时,会强制弹出人脸核验界面,要求用户进行实时比对。这一过程中,平台会捕捉用户的面部特征、眨眼动作、头部转动等动态数据,与公安系统存留的成年人信息进行交叉验证。卡盟若想绕过这一环节,要么需要获取与真人高度匹配的虚假人脸数据,要么需实时操控用户完成核验动作,两者均涉及复杂的技术对抗成本。更重要的是,国家新闻出版署已明确规定,游戏企业必须严格落实防沉迷措施,任何试图破解系统的行为均属于违规操作,平台一旦发现,会立即封停相关账号,甚至追究法律责任。

法律风险是“卡盟服务”不可回避的硬伤。根据《网络安全法》《未成年人保护法》等法律法规,任何组织或个人不得提供用于规避网络游戏防沉迷系统的程序、工具或服务。卡盟通过非法手段获取用户身份信息、篡改系统数据,已涉嫌侵犯公民个人信息罪、非法经营罪等。2022年,公安部曾开展“净网”专项行动,查处多起利用“解除防沉迷”服务牟利的案件,涉案人员因非法获取、出售公民个人信息被依法刑事处罚。对于家长和孩子而言,参与卡盟服务不仅可能面临账号被封、财产损失的风险,更可能因提供虚假信息而承担法律责任,所谓的“简单”,实则是在法律边缘试探,代价高昂。

更深层次看,“解除成长守护平台卡盟”的泛滥,折射出未成年人游戏管理的现实困境。部分家长因工作繁忙疏于监管,或对孩子游戏需求采取“堵而不疏”的强硬态度,反而激发孩子的逆反心理,转而寻求第三方违规服务。事实上,成长守护平台本身也提供了家长监管功能,如设置游戏时长、查看消费记录、接收异常提醒等,这些功能若能被家长善用,远比依赖卡盟服务更有效。真正的“简单”,并非通过违规手段绕过限制,而是通过亲子沟通、合理规划,引导孩子建立健康的游戏习惯。

从行业趋势看,随着防沉迷系统的不断完善,卡盟服务的生存空间正被不断压缩。一方面,游戏企业持续加大技术投入,例如引入AI行为分析、多设备协同核验等技术,提升防沉迷系统的精准性和威慑力;另一方面,监管部门加强执法力度,对违规服务形成高压态势。未来,随着“一键解绑”“动态管控”等功能的进一步优化,成长守护平台将更难被“破解”,卡盟服务的“简单”承诺也将不攻自破。

回到最初的问题:解除成长守护平台卡盟,是不是简单多了?答案显然是否定的。所谓的“简单”只是虚假宣传,背后潜藏着技术风险、法律隐患和道德风险。对于家长而言,与其寻求违规捷径,不如善用平台提供的监管工具,与孩子共同制定游戏规则;对于孩子而言,应理解防沉迷措施的保护意义,通过合理分配时间平衡游戏与生活。唯有家庭、平台、社会形成合力,才能真正守护未成年人的健康成长,让“简单”回归到“合规”与“责任”的本质。