当前,游戏沉迷已成为影响青少年健康成长的社会议题,而作为游戏生态中的重要服务节点,鸡腿卡盟防沉迷体系的构建与优化,正成为破解这一难题的关键突破口。不同于单纯的技术限制,有效的防沉迷机制需要从用户心理、平台责任、技术协同等多维度切入,形成“堵疏结合”的系统性解决方案。那么,如何在鸡腿卡盟这类游戏服务平台中落地防沉迷措施,真正实现从“被动限制”到“主动引导”的转变?这需要深入剖析游戏沉迷的底层逻辑,并探索符合行业规律的技术路径与社会协同模式。

游戏沉迷的本质是需求未被健康满足,青少年在虚拟世界中寻求成就感、社交归属感或现实压力的释放,而部分游戏平台通过“即时反馈”“任务驱动”等设计强化了这种依赖。鸡腿卡盟作为连接游戏与用户的重要枢纽,其防沉迷体系若仅停留在“时长限制”“充值管控”等表层措施,难以触及沉迷根源。例如,单纯限制未成年人的游戏时长,可能迫使其使用家长账号绕过限制,反而形成“猫鼠游戏”;而缺乏替代性引导的强制断线,可能引发青少年逆反心理,导致沉迷行为转入更隐蔽的渠道。因此,鸡腿卡盟防沉迷的核心,应是通过技术手段识别用户真实需求,并提供现实世界的替代方案,让防沉迷从“限制”升级为“赋能”。

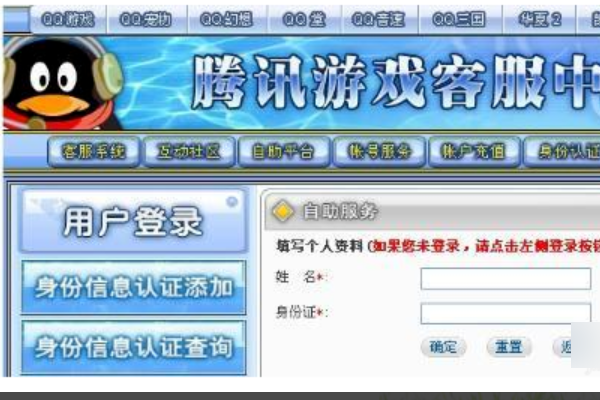

技术层面,鸡腿卡盟防沉迷系统需构建“全链路识别”能力。当前,部分平台的防沉迷机制存在“数据孤岛”问题——仅依赖游戏内行为数据,难以判断用户是否为未成年人或是否存在沉迷风险。例如,未成年人可能借用成年人身份信息注册账号,导致实名认证失效。对此,鸡腿卡盟可引入“多模态核验”技术:除传统的实名认证外,结合用户消费习惯(如小额高频充值、凌晨时段活跃)、社交行为(如游戏内社交关系密度)、生理特征(如语音声纹识别)等多维度数据,建立用户行为画像模型。通过机器学习算法,识别“异常游戏模式”——如日均在线超8小时、连续充值超月收入30%等高风险行为,并触发分级干预:对轻度沉迷用户推送健康游戏提示,对中度用户联动家长端进行时长管理,对重度用户启动人工介入,提供心理疏导或现实活动推荐。这种“数据驱动+精准干预”的模式,能有效避免“一刀切”的粗暴管理,让防沉迷措施更具针对性。

用户引导是防沉迷体系的“软实力”。鸡腿卡盟作为游戏服务的重要入口,不应仅扮演“管控者”角色,更需成为“健康游戏生态的构建者”。例如,可在平台内增设“游戏行为分析”功能,让用户直观了解自己的游戏时长、消费占比、社交互动等数据,并通过可视化图表对比健康标准,引导用户自我反思;同时,推出“游戏与生活平衡计划”,如累计健康游戏时长可兑换线下活动优惠券(如运动场馆、读书会门票)、虚拟勋章等,将游戏内的成就感迁移到现实世界。此外,针对青少年用户,鸡腿卡盟可与教育机构合作,开发“游戏素养课程”,帮助用户理性看待游戏功能,区分“娱乐”与“沉迷”的边界。这种“正向激励+认知提升”的引导策略,能让用户从被动接受限制,到主动管理行为,从根本上降低沉迷风险。

平台责任与社会协同是防沉迷体系的“压舱石”。鸡腿卡盟作为游戏产业链的一环,其防沉迷效果离不开上下游企业的协同发力。一方面,需与游戏厂商建立数据共享机制,统一防沉迷标准,避免出现“此平台限制、彼平台放任”的监管漏洞;另一方面,应主动接入政府监管平台,实时上报用户行为数据,确保防沉迷措施符合政策要求。同时,家庭与学校的参与不可或缺。鸡腿卡盟可开发“家长守护端”,允许家长实时查看孩子的游戏行为,并设置“亲情互动任务”——如完成家庭作业、参与家务劳动后可获得额外游戏时长,将防沉迷与家庭教育深度融合。此外,针对农村地区、留守儿童等易沉迷群体,鸡腿卡盟可与公益组织合作,开展“阳光成长计划”,通过线下活动、心理辅导等方式,弥补现实陪伴的缺失,减少游戏对青少年的过度吸引。

防沉迷的终极目标,是让游戏回归“第九艺术”的本质,而非成为生活的全部。鸡腿卡盟防沉迷体系的构建,不仅是技术层面的升级,更是对游戏社会责任的重新定义。当平台能够精准识别用户需求、主动引导健康行为、协同社会多方力量,才能有效破解“沉迷困局”。未来,随着AI、大数据等技术的发展,防沉迷机制将更加智能化、个性化,但无论技术如何演进,“以人为本”的核心理念始终不变。唯有将防沉迷融入游戏生态的全链条,才能让青少年在享受游戏乐趣的同时,保持与现实世界的紧密联结,真正实现“健康游戏,快乐成长”。