在数字商品交易日益普及的当下,以“98卡盟”为代表的第三方充值平台凭借低价优势吸引大量用户,但加款操作中的不规范行为正成为资金安全的高发风险点,轻则造成小额损失,重则引发大额资金无法追回的困境。这类平台作为虚拟商品交易的中介,其运作模式的特殊性决定了用户在加款过程中必须保持高度警惕,任何疏忽都可能被不法分子利用,导致个人资金安全防线失守。

98卡盟类平台的运作逻辑与潜在风险

98卡盟并非孤立存在,而是第三方数字商品充值平台的典型代表,其核心业务集中在游戏点卡、话费充值、虚拟币等虚拟商品的批发与零售。这类平台通常以“低价进货”“高额返利”为噱头,吸引下级代理或终端用户通过“加款”方式预存资金,用于后续交易。然而,其运作模式往往游走在监管边缘:部分平台未取得《支付业务许可证》,却擅自开展资金收付业务;有的通过个人账户或第三方支付通道进行资金流转,规避银行监管;更有甚者采用“拆东墙补西墙”的庞氏骗局模式,用新用户的加款资金支付旧用户的提现请求,一旦资金链断裂,用户预付资金将瞬间蒸发。这种缺乏合规保障的运作机制,为资金损失埋下了深层隐患。

操作不当引发资金损失的具体场景

用户在98卡盟加款过程中的操作失误,往往成为资金损失的直接导火索。常见风险场景包括:一是通过非官方渠道加款,如轻信陌生客服提供的“私人转账链接”或“二维码”,导致资金流入个人账户而非平台对公账户;二是忽视平台资质审核,未核实ICP备案信息、工商注册信息及支付接口合法性,误入假冒平台或钓鱼网站;三是加款后未及时确认到账状态,或未保存交易凭证,在平台跑路时无法提供有效证据;四是盲目追求“高折扣”“秒到账”等虚假宣传,在未了解平台风控机制的情况下大额加款,最终因平台违规操作导致资金冻结或无法提现。这些操作看似“便捷”,实则暗藏陷阱,一旦发生纠纷,用户往往处于维权无门的被动境地。

风险成因的双向剖析:用户认知与平台漏洞

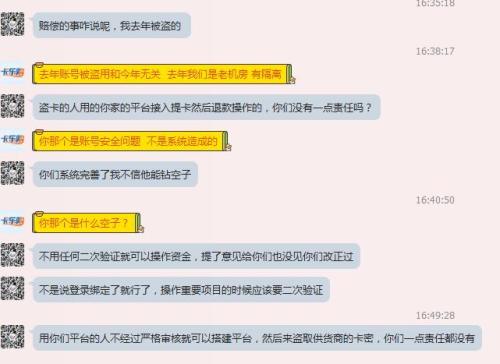

资金损失的根源,既源于用户风险意识的薄弱,也暴露了平台监管机制的缺失。从用户端看,部分消费者存在“贪便宜”心理,对低价背后的合规风险视而不见;有的缺乏对第三方支付渠道的基本认知,将资金安全完全寄托于平台口头承诺;还有的用户在加款后未及时关注平台动态,直到出现提现困难才意识到问题,错失最佳维权时机。从平台端看,部分98卡盟运营者刻意模糊“充值”与“投资”的界限,通过“预存送积分”“拉人头返佣”等方式诱导用户大额加款,实则构建资金池进行非法集资;有的平台在用户加款后设置不合理的提现门槛,如“需达到消费金额的3倍才能提现”,变相占用用户资金;更有甚者与黑客勾结,泄露用户账户信息,导致资金被盗刷。这种用户认知偏差与平台道德风险的叠加,使得资金损失风险呈几何级增长。

构建资金安全防线:用户需建立“三查”机制

面对98卡盟加款风险,用户并非只能被动承受,而是可通过主动防护降低损失概率。首先,查资质,务必通过“国家企业信用信息公示系统”核实平台注册信息,确认其经营范围是否包含“虚拟商品销售”或“电信业务”,同时通过“工信部ICP/IP地址/域名信息备案查询系统”验证备案主体与平台域名的一致性,避免陷入“空壳平台”陷阱。其次,查流程,加款时务必通过平台官方APP或官网入口操作,优先选择银行支付、微信支付等持牌支付渠道,拒绝任何形式的私人转账或第三方代收;加款后立即截图保存支付凭证、平台到账记录及客服沟通记录,确保交易链路可追溯。最后,查口碑,通过第三方投诉平台、行业论坛等渠道了解用户评价,重点关注是否存在“提现困难”“平台跑路”等负面信息,对“零投诉”“高返利”等异常宣传保持警惕。这种“资质-流程-口碑”三位一体的查证机制,能有效过滤高风险平台,从源头减少资金损失风险。

合规意识是数字交易的安全基石

98卡盟加款风险的本质,是数字商品交易领域合规意识与监管滞后之间的矛盾。随着《非银行支付机构条例》《网络交易监督管理办法》等法规的落地,第三方充值平台的合规门槛正在逐步提高,但用户作为资金安全的第一责任人,更需树立“合规优先”的交易理念。虚拟商品交易虽具有虚拟性,但资金往来必须依托合法合规的支付渠道,任何绕过监管的“便捷操作”都可能成为资金损失的“定时炸弹”。只有用户主动拒绝“黑平台”、坚持“正规渠道”,才能倒逼行业形成“合规经营、安全交易”的市场生态,从根本上杜绝操作不当导致的资金损失。

在数字经济的浪潮中,98卡盟类平台的兴起满足了部分用户对低价虚拟商品的需求,但其背后的资金安全风险不容忽视。用户唯有摒弃“侥幸心理”,以审慎态度对待每一次加款操作,通过资质审核、流程规范、口碑验证三重防护,才能在享受数字交易便利的同时,守住个人资金的安全底线。合规交易不仅是保护自身利益的必然选择,更是推动数字商品市场健康发展的基石。