在纸质书与电子书价格持续走高的当下,“书币卡盟”正成为越来越多书友降低购书成本的首选。但不少用户仍停留在“单纯比价”的表层认知,忽视了其背后的资源整合逻辑与长效价值。事实上,书币卡盟的核心优势并非简单的低价,而是通过平台化运营实现“书币+卡券+权益”的多维叠加,让购书从“一次性消费”转变为“系统性资源管理”。要真正实现“买书更划算”,用户需深入理解其底层逻辑,掌握规则组合与资源调配技巧,才能在知识获取与成本控制间找到最佳平衡点。

书币卡盟的本质并非传统书店的“折扣搬运工”,而是基于供应链整合的“资源枢纽平台”。它通过与出版社、发行商建立批量采购合作,以“预付分成”或“保底销量”模式获取低价书源,再通过会员制、积分体系、广告合作等盈利反哺用户,形成“用户规模-议价能力-让利空间-用户粘性”的正向循环。例如,某头部书币卡盟平台通过与300+出版社直连,将中间环节压缩至2-3层,使图书到岸成本比传统电商低15%-20%,这部分差额通过“书币抵现”“会员折扣”等形式让渡给用户。值得注意的是,优质书币卡盟还会筛选“常销经典”与“小众精品”,避免低价陷阱下的内容同质化,确保用户在省钱的同时仍能获取有价值的知识内容。

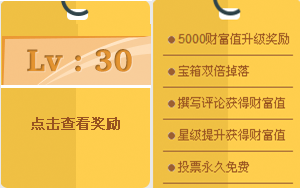

掌握平台规则是“高效利用资源”的前提,而核心在于拆解“权益叠加公式”。书币卡盟的优惠体系通常由三层构成:基础权益(如会员折扣、免邮)、动态权益(如限时秒杀、满减券)、专属权益(如品类券、新用户礼包)。以某平台为例,非会员购书享9折,会员叠加85折,再使用“满200减40”品类券,最后用1000书币(相当于80元)抵现,一本标价200元的图书实际支付仅需200×0.85-40-80=50元,相当于2.5折——这并非极端案例,而是规则组合下的常规操作。用户需重点关注“书币获取渠道”,如每日签到、完成任务、购书返现等,避免因“为攒书币而攒书币”陷入非理性消费。此外,部分平台推出“卡券有效期管理”,临近过期的满减券需优先使用,避免资源闲置,这也是“高效利用”的关键细节。

资源组合策略的精髓,在于从“单点优惠”转向“场景化购书规划”。不同用户的购书需求差异显著:学生党侧重教材教辅与工具书,职场人偏好专业经管与技能提升,文艺爱好者则倾向文学社科与艺术设计。书币卡盟的优势在于支持“跨品类组合优惠”,例如同时购买教材(享学生折扣)+小说(用满减券)+笔记本(参与满赠活动),最大化利用不同品类的权益叠加。对高频购书者而言,“囤书+错峰消费”更划算:平台大促季(如618、双11)可批量采购常备书,非促销期则依赖会员折扣+书币抵现补充新书。值得注意的是,二手书与电子书的协同也能提升性价比——部分书币卡盟支持“纸质书+电子书”捆绑销售,纸质书用折扣券,电子书用会员免费权益,实现“一次付费,双载体阅读”。

时间维度的把控,是让“划算”从“偶然”变为“必然”的催化剂。书币卡盟的活动规律可总结为“三大周期+两大节点”:周期性活动包括月度会员日(额外折扣+双倍积分)、季度清仓(尾货特价+满包邮)、年度盛典(跨店满减+限量赠品);节点性活动则聚焦开学季(教材专项优惠)、年终(知识盘点类书单推荐)。此外,新用户福利期是“低成本入局”黄金期:注册送100-500书币、首单立减30元、首月会员5折等权益,叠加首次大额满减券,可实现“首年购书成本比非会员低40%以上”。老用户则需关注“续费策略”,如提前1个月续费会员享折上折,或联合3位好友拼团续费,人均费用再降15%。

书币卡盟的终极价值,在于构建“从省钱到增值”的知识资源闭环。对深度阅读者而言,平台积累的书币、积分、会员权益可转化为“知识资产”:例如用积分兑换作者线下沙龙门票,或以“闲置书币+少量现金”置换稀缺绝版书;部分平台还推出“读书打卡-书币奖励-换实体书”的激励链路,让阅读行为本身产生经济价值。对企业或机构用户,书币卡盟的“批量采购通道”能实现“团队知识管理”的成本优化——例如HR部门批量采购培训教材,采购量超50本即可享专属折扣,同时将节省的资金用于增设读书角,形成“省-投-增”的良性循环。这种“资源增值”逻辑,让书币卡盟超越单纯的购书工具,成为知识经济时代的“资源管理器”。

书币卡盟的“划算”,本质是用户对资源的主动管理能力——从理解平台规则到组合策略,从把握时间节点到延伸资源价值。当购书不再是一次性的支出,而成为持续优化的资源行为,每一分投入都在构建更立体的知识体系。在这个信息过载的时代,学会用书币卡盟这样的工具高效获取优质内容,不仅是经济账,更是对自我成长的理性投资。