使用卡盟支付安全吗?会面临资金被盗的风险吗?这是许多虚拟商品交易用户心中的疑问。卡盟作为游戏点卡、虚拟货币、游戏道具等虚拟商品交易的常见平台,其支付环节的安全性直接关系到用户资金安全。随着虚拟商品交易的普及,卡盟支付的安全问题逐渐凸显,资金被盗风险并非空穴来风,但也并非不可避免,关键在于理解风险来源并采取有效防范措施。

卡盟支付的核心逻辑是通过第三方支付接口完成虚拟商品的交易结算,其本质是虚拟商品交易的“资金通道”。这类平台通常对接微信支付、支付宝或第三方支付机构的接口,但部分中小型卡盟为降低成本,可能会选择非正规支付渠道,甚至自建支付系统,这为资金安全埋下了隐患。用户在卡盟平台充值、购买商品时,需要输入支付密码、银行卡信息或授权第三方扣款,若平台存在技术漏洞或管理疏漏,用户的资金安全便可能受到威胁。

资金被盗的风险主要来自三个层面:平台端、支付渠道端和用户端。平台端风险最为突出,部分卡盟平台缺乏正规资质,未建立完善的风控体系,甚至存在“跑路”风险。这类平台可能通过“资金池”模式沉淀用户资金,一旦平台运营出现问题,用户资金便难以追回。例如,曾有用户反映在充值后未及时到账,平台客服以“系统维护”为由拖延,最终平台关闭失联,资金血本无归。此外,平台数据库若遭黑客攻击,用户的支付信息、账户余额等敏感数据可能泄露,进而引发盗刷风险。

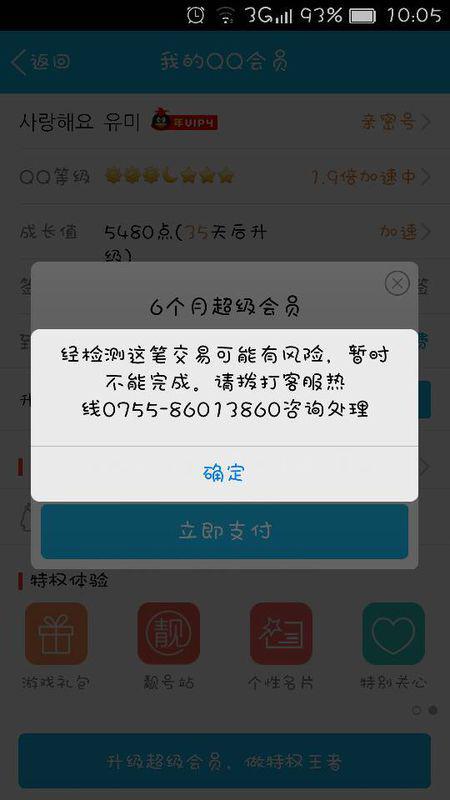

支付渠道端的风险同样不容忽视。若卡盟平台接入的是非正规支付接口,这些接口可能存在安全漏洞,或本身是钓鱼网站伪装的“假支付页面”。用户在支付时若跳转至此类页面,输入的支付密码和银行卡信息会被直接盗取。部分第三方支付机构为追求业务量,对合作平台的资质审核不严,也为不法分子提供了可乘之机。例如,曾有卡盟平台通过伪造的“支付宝商户认证”页面诱导用户支付,实则将资金转入私人账户,用户在支付完成后发现并未到账,却已无法联系到平台。

用户端的风险则多源于安全意识不足。许多用户在使用卡盟支付时,习惯使用简单密码或在多个平台使用相同密码,一旦某个平台数据泄露,其他平台的资金安全也会受到威胁。此外,用户轻信平台客服的“异常操作”提示,点击不明链接或扫描二维码,可能导致账户被恶意控制。例如,不法分子冒充卡盟客服,以“账户异常需验证资金”为由,诱导用户在虚假支付页面输入银行卡信息,进而盗取资金。还有部分用户在不安全的网络环境下(如公共WiFi)进行支付,支付信息可能被中间人攻击截获。

虚拟商品交易的特性进一步放大了资金被盗的风险。与实物商品不同,虚拟商品具有“无实物、易复制、交易快”的特点,一旦发生资金纠纷,用户难以提供有效凭证,维权难度较大。部分卡盟平台利用这一点,在用户支付后延迟发货或提供与描述不符的虚拟商品,用户若选择退款,平台可能以“支付失败”“账户异常”等理由拒绝,甚至直接拉黑用户。这种“先付款后发货”的模式,使得用户在支付环节便处于被动地位,资金安全完全依赖平台的信誉。

然而,资金被盗的风险并非不可控。对用户而言,选择正规卡盟平台是防范风险的第一步。正规平台通常具备明确的工商注册信息、支付接口合作公示(如与支付宝、微信支付的官方合作),以及完善的用户协议和纠纷处理机制。在支付时,用户应仔细核对支付页面的网址是否为官方域名(如支付宝官网、微信支付官网),避免通过不明链接跳转。同时,启用支付平台的双重验证功能(如短信验证码、指纹识别),即使密码泄露,也能有效防止账户被 unauthorized 访问。

加强账户安全管理同样至关重要。用户应为卡盟支付设置独立且复杂的密码,避免与其他平台密码相同,并定期更换密码。在不使用卡盟账户时,及时退出登录,避免长时间保持在线状态。此外,用户应警惕“低价充值”“秒到账”等诱惑性宣传,这类宣传往往是诈骗平台的常用手段,通过“低价吸引用户—虚假到账—卷款跑路”的模式实施诈骗。对于要求提前支付“保证金”“手续费”的平台,用户应保持高度警惕,正规平台通常不会在交易前收取额外费用。

从行业层面看,卡盟支付的安全提升需要平台、支付机构和监管部门的协同努力。平台应加强技术投入,采用加密技术保护用户数据,建立实时风控系统,监测异常交易行为;支付机构应严格审核合作平台的资质,对高风险平台采取限制措施,并完善交易争议处理机制;监管部门则需加强对虚拟商品交易平台的监管,明确支付安全标准,打击非法支付渠道,为用户提供安全的交易环境。

卡盟支付的安全性并非绝对,但通过选择正规平台、加强账户安全、警惕异常交易,用户可有效降低资金被盗的风险。虚拟商品交易的便捷性不应以牺牲资金安全为代价,用户在享受交易便利的同时,更应树立“安全第一”的意识,主动识别风险、防范风险。只有用户、平台和监管部门共同发力,才能构建一个安全、可信的虚拟商品交易生态,让卡盟支付真正成为连接用户与虚拟商品的“安全桥梁”。