卡盟专业盗号——这个在暗网论坛、社交群组中被反复提及的词汇,常被包装成“技术大佬”的专属服务,承诺“7天找回账号”“100%成功率”。然而当“专业”与“盗号”强行绑定,其背后隐藏的究竟是技术神话,还是精心编织的骗局?在账号安全日益成为数字时代核心命题的今天,拆解“卡盟专业盗号”的运作逻辑、戳破其虚假可信性、剖析多重安全风险,已成为每个网民的必修课。

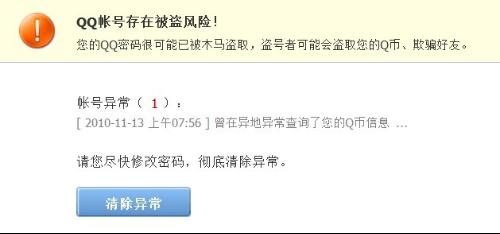

卡盟盗号的“专业”包装,本质上是灰色产业链对技术术语的滥用。所谓“卡盟”,最初指游戏点卡交易平台,后逐渐演变为盗号、洗号、黑产工具交易的隐匿市场。这些平台以“专业”为卖点,宣称掌握“游戏内核漏洞提取”“社工库精准匹配”“定制化木马开发”等“核心技术”。但实际上,其操作手段多为低端黑产技术的组合:通过钓鱼链接诱导用户输入账号密码,利用撞库工具(用已泄露的密码库批量尝试登录),或以“代找账号”为名套取目标用户的社交关系信息,再结合社工工程学(如冒充客服、好友)骗取验证码。更有甚者,直接从黑产市场购买已盗取的账号数据库,转手加价贩卖。这种“专业”不过是利用信息差对普通用户的欺骗,所谓“技术壁垒”在正规网络安全防御体系面前不堪一击。

“可信吗?”——面对卡盟盗号的承诺,答案早已清晰:不可信,且极具欺骗性。其虚假可信性建立在三重套路之上。一是伪造“成功案例”,通过PS账号找回截图、雇佣“托儿”在群组内晒单,营造“高效可靠”的假象;二是利用“技术焦虑”,将简单的撞库、包装成“AI智能算法”“深度数据挖掘”,让用户误以为其能力远超平台官方客服;三是设置“风险转移”陷阱,以“先付定金、找回尾款”为由,诱导用户支付费用后直接拉黑,或以“账号涉及风控需加价”为由持续诈骗。更值得警惕的是,部分卡盟甚至会“监守自盗”——用户为找回账号提供的身份信息、历史登录记录,反而成为其二次盗取或贩卖的数据源。这种“服务”本身就是对用户信任的极致利用,所谓“专业”不过是收割的镰刀。

安全风险的蔓延,远比账号丢失本身更触目惊心。参与卡盟盗号,本质上是将自己置于多重风险的漩涡中心。首当其冲的是财产风险:游戏账号内的虚拟装备、货币往往具有真实市场价值,而盗号者找回账号后可能直接变现,导致用户经济损失;更严重的是,若账号关联了支付方式(如微信、支付宝),或使用相同密码登录其他平台,极易引发连锁盗刷,造成远超虚拟财产的实际损失。其次是隐私风险:为“验证身份”提供给卡盟的身份证号、手机号、历史密码等敏感信息,会被录入黑产数据库,用于精准诈骗、身份冒用,甚至敲诈勒索。法律风险同样不可忽视:根据《刑法》第285、286条,提供侵入、非法控制计算机信息系统程序工具,或盗取用户账号数据,均构成犯罪,参与者无论作为买家或卖家,都将面临拘役、罚金乃至有期徒刑的处罚。最后是社会风险:卡盟盗号的泛滥,助长了“技术犯罪无害化”的错误认知,破坏了健康的网络生态,让每个网民的数字资产都处于潜在威胁之中。

为何仍有用户在明知风险的情况下,试图通过卡盟“解决问题”?这背后折射出复杂的社会心理与认知偏差。其一,是“捷径心理”作祟:部分用户因账号丢失导致情感依附(如多年游戏角色)或经济投入(如充值数千元),不愿通过官方渠道申诉(流程繁琐、成功率低转而相信“花钱能办事”的谎言。其二,是“信息不对称”导致的误判:普通用户对“黑客技术”缺乏认知,容易被“专业术语”迷惑,将非法服务与高效服务混淆。其三,是“法不责众”的侥幸:认为“盗号的是别人,我只是找账号”,忽视了自身行为的违法性。这些心理偏差,让卡盟盗号有了生存的土壤,也让无数用户在“找账号”的名义下,一步步滑向违法与危险的深渊。

面对卡盟盗号的陷阱,唯一的破解之道是回归正规渠道与安全意识。对个人而言,强化账号安全是根本:启用双因素认证(如短信、邮箱验证),定期更换复杂密码,避免“一套密码走天下”;不轻信“低价找回”“内部渠道”等说辞,通过游戏厂商官方客服申诉,虽然流程耗时,但安全有保障。对行业而言,需建立更完善的账号找回机制:简化申诉流程,引入人脸识别、设备绑定等强验证方式,压缩黑产生存空间。对社会而言,则需加强网络安全教育:破除“技术万能”的迷信,明确“任何形式的盗号、助盗行为均违法”,让法律威慑深入人心。

卡盟盗号的“专业”外衣下,是法律的红线与安全的陷阱。对个人而言,任何试图绕过正规途径解决账号问题的行为,都可能付出远超预期的代价;对行业而言,唯有构建“技术向善”的安全生态,才能让数字资产真正成为用户的财富,而非黑产眼中的猎物。在这个账号即身份、数据即资产的时代,守住安全底线,就是守护我们数字生活的尊严与边界。