卡盟临时黄钻使用期限是用户购买前最关注的核心问题之一,其时效设计直接关系到短期特权体验的性价比与实际需求匹配度。作为游戏社交领域常见的短期会员服务,临时黄钻并非永久性特权,而是通过卡盟这类第三方交易平台购买的限时体验产品,其“临时”属性决定了使用周期必然存在明确边界。从行业普遍实践来看,卡盟临时黄钻的使用期限通常以“天”为最小单位,常见选项涵盖1天、3天、7天、15天等,具体到期时间会因购买渠道、商品类型及平台规则差异略有浮动,但核心逻辑始终围绕“短期精准满足需求”展开。

要深入理解“卡盟临时黄钻使用期限是多久,几天能到期”,首先需厘清其与正式黄钻的本质区别。正式黄钻通常通过腾讯官方渠道购买,支持月卡、季卡、年卡等长期套餐,权益稳定且持续生效;而临时黄钻则属于“限时体验卡”,多由卡盟平台整合资源提供,目的是让用户以较低成本快速体验黄钻特权,到期后自动失效。这种设计决定了其使用期限必然偏向短期化——1天适合“尝鲜型”用户,如参与单日游戏活动;3天与7天则覆盖了短期社交需求,例如周末游戏聚会或节日装扮;15天以上虽偶有出现,但已接近短期会员阈值,与正式黄钻的月卡(30天)形成差异化竞争。值得注意的是,临时黄钻的“到期”时间通常以购买时刻为起点,按自然日计算,部分平台可能标注“24小时”“72小时”等精确时效,用户需关注商品详情页的“有效期说明”,避免因时间计算方式差异导致权益提前终止。

卡盟临时黄钻的短期使用期限背后,隐藏着精准的用户需求逻辑。为何用户明知临时黄钻会到期,仍愿意选择而非直接购买长期会员?核心在于“场景化消费”的兴起。当代用户,尤其是年轻群体,对虚拟特权的需求往往具有强时效性:比如某游戏版本更新后,黄钻用户可领取限定道具,此时购买1天临时黄钻即可满足需求,无需承担长期会员的续费压力;又如社交平台中,用户可能在重要节日(如情人节、春节)需要黄钻身份标识以提升互动体验,7天临时黄钻恰好覆盖节日前后高峰期,成本仅为长期会员的1/10甚至更低。这种“按需购买、用完即止”的模式,让临时黄钻成为高性价比的“轻量级解决方案”,其使用期限的设计本质上是对用户碎片化需求的响应——当用户问“卡盟临时黄钻几天能到期”时,真正关心的不仅是时长数字,更是“这个时长能否覆盖我的使用场景”。

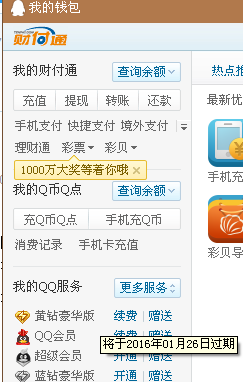

然而,临时黄钻的短期特性也带来了时效管理的挑战。部分用户因对“几天到期”的认知模糊,可能陷入“权益未用尽即失效”的困境。例如,有用户购买3天临时黄钻后,因未及时登录导致首日权益未激活,实际使用时间缩水至2天,引发平台纠纷。这反映出卡盟平台在商品标注上需更精细化:不仅要明确“使用期限是几天”,还应标注“激活后生效”或“自然日计算”等规则,避免用户因信息不对称产生误解。同时,用户自身也需建立“时效敏感度”——购买前确认需求周期,使用中关注剩余天数,到期前及时续费(若需继续享受)。这种“平台透明化+用户主动管理”的协同机制,是确保临时黄钻价值最大化的关键。

从行业趋势看,卡盟临时黄钻的使用期限正呈现“更短周期+场景细分”的演化方向。早期临时黄钻以7天为主流,如今1天、3天的“微短期”产品占比显著提升,甚至出现了“按小时计费”的极短期选项(如6小时体验卡)。这种变化背后,是用户对“极致性价比”的追求:当仅需参与2小时的游戏限时活动时,购买1天临时黄钻仍存在“时间浪费”,而按小时计费则能实现“毫秒级”需求匹配。此外,平台还开始尝试“场景化套餐”,如“开学季7天黄钻”“春节3天黄钻”,将使用期限与特定场景强绑定,让用户在购买时即明确“几天到期”能满足目标需求,进一步降低决策成本。可以预见,随着虚拟服务市场的精细化发展,临时黄钻的使用期限将不再是固定数字,而是可自定义的“弹性周期”,用户可根据实际需求选择“1小时至30天”内的任意时长,真正实现“按需定制”。

卡盟临时黄钻的使用期限设计,本质是短期需求与长期价值的平衡。用户在关注“几天能到期”的同时,更需明确自身需求边界——是临时尝鲜,还是短期高频使用;是个人体验,还是社交展示。而平台则需通过清晰标注、精准服务,让临时特权真正成为用户场景化体验的“及时雨”,而非因信息模糊引发的消费困扰。在虚拟权益日益普及的今天,临时黄钻的短期时效性不仅是一种商业策略,更是对用户“轻量化消费”需求的深刻洞察——用最短的时间、最低的成本,满足最迫切的特权渴望,或许正是其存在的核心价值。