最近不少用户发现,曾经便捷的卡盟平台突然无法使用,充值提示失败、订单卡顿甚至直接下架,这种“用不了”的困境让依赖虚拟服务的玩家和商家陷入困扰。卡盟为何用不了了?充值失败的原因找到了吗?这些问题的答案并非简单的“系统维护”,而是涉及技术迭代、政策合规与市场生态重构的多重博弈。要解开这一困局,需从卡盟的本质属性切入,剖析其失效的深层逻辑。

卡盟作为虚拟商品流通的“中间市场”,本质是连接上游(游戏厂商、内容服务商)与下游(玩家、中小商家)的数字化交易平台。其核心价值在于通过规模化采购降低成本,提供比官方渠道更灵活的充值折扣,同时为中小商家提供“一件代发”的轻量化运营支持。然而,这种模式的可持续性建立在“信息差”与“监管模糊”的基础上——上游厂商难以覆盖所有长尾渠道,而早期对虚拟商品交易的监管相对宽松,为卡盟的野蛮生长提供了土壤。但随着数字经济的规范化发展,这种“灰色地带”逐渐被挤压,卡盟的“用不了”正是这一转型的必然结果。

技术架构滞后:支付链路与系统安全成致命伤

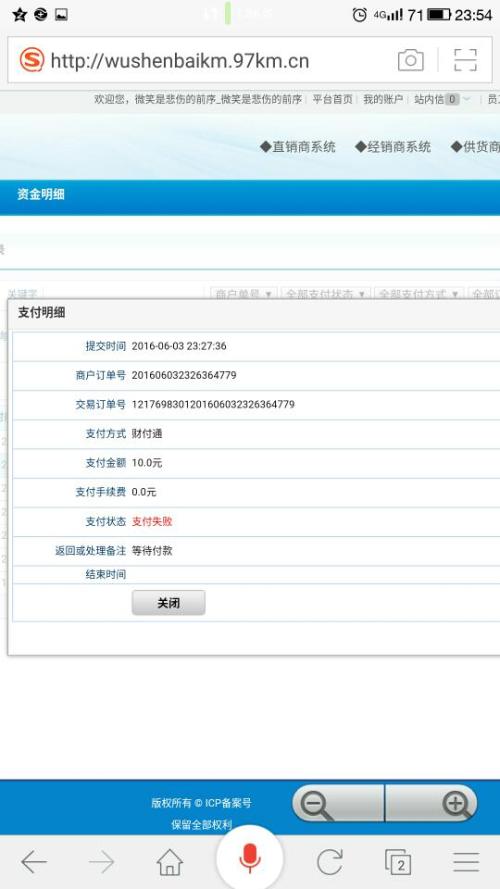

充值失败最直接的表象往往是“支付接口异常”,这背后是卡盟技术架构的先天缺陷。多数中小卡盟平台为控制成本,采用第三方开源系统或定制化开发,支付接口依赖非持牌支付通道。随着央行《非银行支付机构条例》的实施,支付接口需通过严格合规审查,而卡盟常用的“聚合支付”通道因存在“二清”(无资质清算)风险,被银行和支付机构逐步切断。当用户点击充值时,订单信息在接口校验环节因“无合法清算资质”被拦截,自然提示“充值失败”。

此外,系统安全短板加剧了卡盟的生存危机。虚拟商品交易涉及大量资金流水,部分平台为追求“高并发”牺牲安全防护,导致数据泄露、盗刷频发。2023年某知名卡盟平台因遭受DDoS攻击导致服务器瘫痪,连续72小时无法处理订单,这一事件让上游服务商对卡盟的稳定性失去信心,纷纷终止合作。技术架构的滞后性,使卡盟在合规与安全的双重压力下,连基础的服务能力都无法保障。

政策合规高压:无资质经营让“灰色模式”难以为继

卡盟的“用不了”,核心症结在于政策合规性的缺失。虚拟商品交易虽属数字经济范畴,但涉及预付卡管理、反洗钱、消费者权益保护等多个领域,需具备《支付业务许可证》《网络文化经营许可证》等资质。然而,早期卡盟平台多以“信息技术服务”名义注册,实际从事无资质的支付结算,游走在监管边缘。

随着“清朗行动”“断卡行动”等专项整治推进,监管部门对虚拟商品交易的合规要求大幅提升。一方面,要求平台落实“实名制”与“交易限额”,防止卡盟被用于洗钱、赌博等非法活动;另一方面,强制要求平台将备付金存管至指定银行,杜绝“挪用用户资金”风险。据统计,2022年以来全国超80%的卡盟平台因未取得支付牌照被关停,剩余平台即便勉强运营,也因无法接入合规支付通道,导致用户充值“有单无款”——订单生成却无法到账,最终陷入“用不了”的瘫痪状态。

市场生态重构:官方直充与私域流量挤压生存空间

卡盟的衰落,更深层的原因在于市场生态的颠覆。过去,玩家选择卡盟多因“折扣低”,但近年来游戏厂商推行“官方直充”策略,通过绑定账号、发放优惠券等方式,将用户引导至自有渠道。例如《王者荣耀》《原神》等头部游戏,官方充值折扣已接近卡盟水平,且赠送的皮肤、道具更具吸引力,玩家对第三方卡盟的需求大幅下降。

与此同时,私域流量的崛起进一步压缩了卡盟的中间商角色。许多中小商家不再依赖卡盟的“一件代发”,而是通过社群、小程序直接对接上游服务商,减少中间环节。这种“去平台化”的运营模式,既降低了成本,又提升了用户粘性,使卡盟逐渐失去存在的价值。当上游货源减少、下游需求萎缩,卡盟自然因“无货可充”“无单可接”而陷入停摆。

用户与商家的破局之路:拥抱合规才能立足困境

面对卡盟“用不了”的现实,用户与商家需主动调整策略。对普通用户而言,选择持有《支付业务许可证》的正规平台是规避风险的关键,如支付宝、微信支付的“游戏充值”频道,或官方授权的电商平台,这些渠道虽折扣较低,但保障资金安全与到账效率。对中小商家而言,转型“私域运营”或与官方服务商合作,才是长远之计——例如通过社群提供“代充+售后”一体化服务,或接入厂商的“二级分销”体系,在合规框架下重构商业模式。

卡盟的“用不了”,并非数字经济的倒退,而是虚拟商品交易从“野蛮生长”到“规范发展”的阵痛。随着监管政策的完善与市场机制的成熟,那些依赖信息差、游走在灰色地带的平台终将被淘汰,而真正具备技术实力、合规意识与服务能力的参与者,将在新的生态中找到立足之地。对于用户而言,适应这种变化,就是拥抱更安全、更高效的数字服务体验。