卡盟作为互联网灰色地带的典型产物,其“强制进入QQ空间”的能力长期游走在法律与技术的边缘,不仅暴露了社交平台的隐私防护漏洞,更折射出数字时代个人数据安全的脆弱性。这一现象的背后,是技术黑产与用户安全意识之间的博弈,而破解这一难题,需从技术原理、产业链条到防护体系进行系统性拆解。

卡盟实现强制进入的核心,在于对QQ平台权限机制与用户行为模式的精准拿捏。从技术层面看,其手段主要分为三类:一是利用历史漏洞渗透,早期QQ空间曾因开放接口权限存在安全隐患,卡盟通过伪造登录态、越权访问等手段,可绕过用户直接获取空间内容;二是结合社会工程学的“诱饵攻击”,通过伪装成“空间访客记录查看器”“好友动态监控工具”等诱饵,诱导用户点击恶意链接或下载木马程序,从而窃取账号密码或Cookie信息;三是借助第三方平台的数据黑产,部分卡盟运营者通过购买泄露的QQ账号数据库,利用“撞库”(即使用户在其他平台泄露的密码尝试登录QQ)实现批量入侵。这些手段并非孤立存在,而是形成“漏洞利用+社工诱导+数据支撑”的组合拳,大幅提升了入侵成功率。

卡盟的强制入侵并非技术炫耀,而是背后成熟的数据交易链条在驱动。其盈利模式主要分为三层:基础层是“入侵工具包”销售,提供定制化木马程序和批量攻击教程,价格从几百元到数万元不等,按功能复杂度定价;中间层是“数据服务”,包括特定用户的空间访问权限、好友列表、动态内容等,按条或按套餐售卖,例如“10个QQ空间访客信息”售价50元,“100条好友动态记录”售价200元;顶层是“定向诈骗”,通过获取的空间信息实施精准诈骗,如冒充好友借钱、发布虚假兼职广告等,单笔诈骗收益可达数千元。据行业不完全统计,单个中等规模的卡盟平台每月可处理超过10万条数据交易,形成年产值数亿元的灰色产业链,而这条产业链的根基,正是对用户隐私的肆意践踏。

尽管腾讯等平台持续加强安全防护,但卡盟仍能“钻空子”,根源在于防护体系的三大短板:一是用户隐私意识薄弱,多数用户对QQ空间的“访客权限”“动态可见范围”等设置缺乏了解,默认开放的状态为卡盟提供了可乘之机;二是平台审核机制滞后,面对层出不穷的攻击手段,AI识别与人工审核的响应速度往往慢于黑产迭代速度,尤其对伪装成正常工具的恶意程序难以精准拦截;三是法律惩戒力度不足,尽管《个人信息保护法》明确禁止非法获取、买卖个人信息,但实践中对卡盟运营者的追踪与定罪难度较大,“违法成本低”导致黑产屡禁不止。这些短板共同构成了卡盟滋生的温床,让“强制进入”从技术可能变为现实威胁。

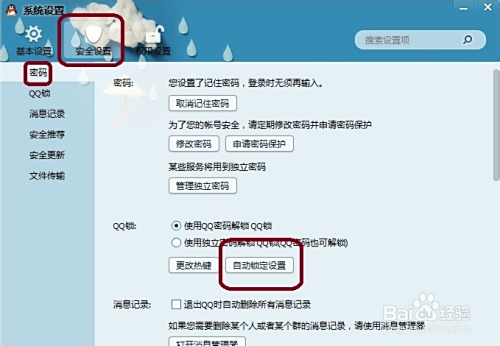

用户作为隐私保护的“第一责任人”,需从“被动防御”转向“主动管理”。首先,应严格设置QQ空间权限,关闭“允许陌生人访问”“显示最近访客”等高风险选项,仅对可信好友开放动态;其次,警惕任何要求输入账号密码的“第三方工具”,尤其是承诺“查看谁访问过你”“隐藏好友”等功能的链接,此类多为木马程序;最后,定期修改密码并开启“二次验证”,避免因在其他平台泄露密码导致QQ“撞库”风险。值得注意的是,部分用户为追求“空间装饰”“访客记录”等非核心功能,主动下载非官方插件,这无异于将家门钥匙交给陌生人,必须坚决杜绝。

社交平台需承担起“安全守门人”的责任,从技术与管理双维度加固防线。技术上,应建立“异常行为监测模型”,对短时间内频繁访问不同用户空间、批量导出数据等操作进行实时拦截;管理上,需完善“恶意链接库”与“木马特征库”,通过用户举报与主动扫描相结合,及时封禁违规工具;此外,平台应加强隐私保护引导,通过弹窗提醒、教程视频等方式,帮助用户理解权限设置逻辑,降低“无意泄露”风险。平台的安全投入不应仅停留在“亡羊补牢”的漏洞修复,更要构建“主动防御”的体系化能力,让卡盟等黑产“无机可乘”。

监管部门需织密法律与技术的“双重防护网”。一方面,应加快制定《数据安全法》实施细则,明确“强制入侵”的法律定义与量刑标准,提高黑产违法成本;另一方面,推动建立“跨平台数据共享机制”,整合社交、支付、电商等平台的数据资源,实现对黑产链条的全链路追踪;同时,加强国际合作,针对跨境数据犯罪建立司法协作体系,切断卡盟的技术与资金来源。只有让法律“长出牙齿”,才能让技术黑产付出沉重代价。

卡盟强制进入QQ空间的现象,本质是数字时代安全与便利的冲突缩影。当社交平台成为生活的一部分,隐私保护不再是“选择题”,而是“必修课”。唯有用户提升警惕、平台主动作为、法律严惩不贷,才能让“我的空间我做主”从口号变为现实,构筑起数字时代的隐私安全屏障。这不仅是对个体权利的守护,更是对数字社会信任基础的维护。