卡盟平台购买的QQ账号在改密后,密码框弹出哭脸符号,这一异常现象背后是技术漏洞、安全机制与灰色产业链的交织。哭脸符号并非偶然,而是账号非法交易风险的具象化警示,折射出虚拟交易市场的深层乱象。要破解这一困局,需从技术原理、平台责任、用户行为三重维度拆解其成因,并构建系统性的应对策略。

一、哭脸符号的技术本质:异常反馈的“伪装外衣”

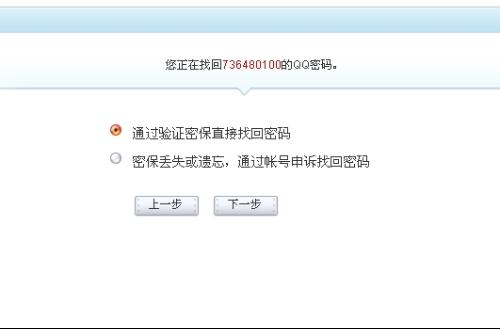

密码框显示哭脸,本质上是改密流程异常后的可视化反馈机制。从技术实现看,卡盟平台的改密工具通常基于自动化脚本模拟人工操作,通过QQ账号的找回接口或第三方漏洞实现密码重置。但当脚本触发腾讯的安全风控系统(如异地登录检测、设备异常识别、频繁操作拦截)时,服务器会返回错误码或异常状态,前端界面便将这种“失败”转化为直观的哭脸符号。值得注意的是,部分黑产平台会刻意将哭脸包装成“改密成功”的假象,利用符号的模糊性诱导用户继续支付“解锁费用”,形成二次诈骗。这种设计既掩盖了技术缺陷,又利用了用户对符号语义的惯性认知——正常情况下,密码修改成功会显示“√”或“成功”提示,哭脸则与“失败”强关联,但黑产却反其道而行之,制造认知混淆。

二、灰色产业链的运作逻辑:风险转嫁与责任规避

卡盟作为虚拟账号交易的灰色中介,其核心逻辑是“低买高卖”与风险转嫁。商家通过盗号、洗号等非法手段获取QQ账号,在卡盟平台挂牌售卖,买家支付后通过“改密服务”完成“所有权”转移。但这一流程存在天然矛盾:腾讯对账号交易持零容忍态度,一旦检测到异常操作,会立即触发安全策略,导致改密失败。此时,卡盟平台将哭脸符号作为“甩锅工具”,既规避了自身技术能力不足的责任,又暗示“账号已被原主申诉”等不可抗力因素,使用户误认为风险源于外部而非平台。更隐蔽的是,部分平台与黑产形成利益共同体,通过“哭脸-诱导解锁”循环持续收割用户:先以哭脸提示改密失败,再以“需要特殊工具解锁”为由索要额外费用,实则利用同一账号重复诈骗。这种模式下,哭脸符号成了产业链运转的“润滑剂”,既降低了用户的即时警惕,又为后续欺诈埋下伏笔。

三、用户认知偏差与安全防护的薄弱环节

多数用户对QQ账号的安全体系缺乏认知,是哭脸符号能够得逞的关键。腾讯的账号安全机制包含多层防护:设备锁(新设备登录需验证短信)、异地登录提醒(非常用地点登录通知)、敏感操作保护(改密需人脸/身份证验证)等。当卡盟改密脚本触发这些防护时,正常流程应被中断并要求验证,但黑产平台会绕过验证(如利用泄露的个人信息完成人脸识别),或直接伪造成功反馈。用户因急于获取账号,往往忽略安全提示,甚至将哭脸解读为“系统卡顿”等临时故障,继续提供更多个人信息(如手机号、身份证号)尝试解锁,最终导致账号彻底失控。此外,用户对“卡盟”平台的合法性存在认知偏差,将其等同于普通电商,忽视了虚拟账号交易本身的违法性,这种侥幸心理使其更容易陷入哭脸符号背后的陷阱。

四、破解困局的系统性路径:从技术到行为的全面重构

面对哭脸符号的警示,用户需立即采取“止损-溯源-维权”三步走策略。首先,停止所有账号操作,避免因反复尝试触发更严格的安全机制,导致原主申诉困难;其次,通过腾讯官方渠道(如QQ安全中心)尝试申诉,需提供账号注册信息、常用设备、历史聊天记录等证明材料,尽管非法账号申诉成功率较低,但这是唯一合法的维权途径;最后,保留与卡盟平台的交易记录、聊天截图等证据,向公安机关报案(若涉及金额较大),或通过12315平台举报平台违规行为。从行业层面看,需强化平台责任监管:监管部门应联合腾讯建立虚拟账号交易黑名单制度,对卡盟平台的IP、域名实施动态封禁;腾讯可升级风控系统,对频繁触发改密异常的设备/IP进行标记,从源头阻断黑产工具链。对用户而言,远离非法账号交易才是根本之策——QQ账号承载着社交关系、支付信息等核心数据,通过非法渠道获取无异于“引狼入室”,哭脸符号不过是风险的冰山一角。

五、反思与警示:虚拟交易时代的价值回归

哭脸符号的警示意义远超账号安全本身,它映射出数字经济中“效率与安全”“灰色需求与合法边界”的深层矛盾。卡盟平台的改密乱象,本质上是黑产利用信息差和监管漏洞逐利的产物,而用户的“占便宜”心理则为灰色产业链提供了生存土壤。随着《个人信息保护法》《网络安全法》的落地,虚拟账号交易的法律风险已日益凸显,2022年某地警方破获的“10亿条QQ数据泄露案”便显示,非法账号交易背后往往伴随大规模数据窃取。账号安全无小事,哭脸符号的“哭声”提醒我们:任何试图绕过法律与安全底线的捷径,终将以更大的代价偿还。唯有树立“合法用网、安全第一”的意识,才能让虚拟社交回归其本质价值,而非成为灰色产业的狩猎场。