卡盟京东抢那么火,真的能轻松抢到优惠券吗?随着电商促销节点的日益密集,“省钱”成为消费者的核心诉求,而京东作为头部电商平台,其优惠券的吸引力不言而喻。在此背景下,“卡盟京东抢券”悄然兴起,各类宣称“内部渠道”“秒杀技术”“100%中券”的卡盟平台在社交平台、社群中广泛传播,吸引着大量试图“薅羊毛”的用户。然而,当用户满怀期待地投入时间与金钱后,却发现“轻松抢到”往往只是镜花水月——卡盟抢券的热潮背后,暗藏的是技术规则的红线、信息差的陷阱,以及消费者被忽视的真实成本。

卡盟抢券的本质:流量变现与规则套利的灰色游戏

卡盟,最初是游戏充值卡、话费券等虚拟商品的交易平台,随着电商竞争白热化,迅速转型为“京东优惠券代抢”的核心渠道。这些平台通过搭建社群、招募代理、制作教程等方式,将“抢券”包装成一门“轻松赚钱”的生意。用户支付几元到上百元不等的“服务费”,即可委托卡盟代抢指定优惠券,部分平台甚至宣称“包赔”“失败退款”,以此打消用户顾虑。但深入分析便会发现,卡盟抢券并非简单的“技术代劳”,而是对平台规则的试探与套利。京东官方优惠券的发放通常有严格限制:如限时限量、针对新用户、绑定特定商品或满足消费门槛等。卡盟所谓的“内部渠道”,实则是通过批量注册账号、使用脚本模拟用户操作、利用网络延迟等技术手段,绕过正常的风控机制,实现“抢券优先权”。这种行为本质上是破坏了电商平台公平竞争的环境,将原本面向普通用户的优惠资源,异化为少数人牟利的工具。

“轻松抢到”的幻觉:小额试水与深度收割的套路

许多卡盟平台会通过“小额试水”让用户建立信任:例如花1元代抢一张“满100减10”的通用券,成功率接近100%,用户由此认为“卡盟确实靠谱”。但随着用户需求的升级,代抢高面值券、稀缺品类券时,服务费水涨船高,失败率也随之攀升。更隐蔽的套路在于“券的二次筛选”:卡盟抢到的优惠券往往附带严苛使用条件,如“仅限指定SKU”“需叠加其他优惠券”“有效期仅3小时”等,用户在实际使用时发现“根本用不掉”,却因“已抢到券”难以追责。部分平台还会在用户支付后发送伪造的“优惠券截图”,或引导用户点击钓鱼链接,窃取账号信息。曾有用户反映,委托卡盟代抢“满500减50”家电券后,收到的券却标注“仅限自营小家电,且不含品牌商品”,最终无法使用,而卡盟则以“券已发放”为由拒绝退款。这种“看似抢到,实则无效”的操作,让“轻松抢到”的承诺沦为收割用户的幌子。

技术对抗下的风险:账号安全与合规边界的双重危机

用户参与卡盟抢券,不仅面临财产损失,更可能触碰合规红线。京东平台对异常抢券行为有明确界定:通过外挂、脚本、多账号批量操作等手段获取优惠券,属于违规行为,轻则封禁优惠券,重则限制账号功能,甚至追究法律责任。卡盟为提高成功率,常要求用户提供京东账号密码,以便“手动操作”,但这直接暴露了用户的隐私与财产安全——一旦账号被用于恶意刷单、虚假交易,用户将面临信用风险。此外,卡盟平台本身缺乏监管,跑路、诈骗事件频发。2023年“618”期间,某知名卡盟突然关闭服务器,导致数万用户预付的“代抢服务费”血本无归,客服失联、投诉无门。这种“无资质、无保障、无监管”的三无模式,让用户在追求“省钱”的同时,可能付出更大的代价。

理性回归:官方渠道才是“真轻松”的正解

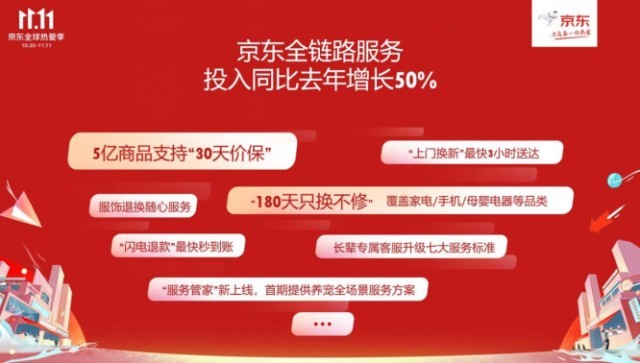

与其在卡盟的灰色地带冒险,不如回归电商平台本身的优惠逻辑。京东官方为提升用户粘性,已建立完善的优惠券体系:新人券、品类券、支付券、会员券等,通过APP首页、活动会场、购物车弹窗等正规渠道发放,且使用门槛清晰、规则透明。例如“京东限时秒杀”“领券中心”等板块,用户只需设置提醒、及时点击,完全有机会抢到心仪的优惠券。更重要的是,官方渠道的优惠券无需支付“服务费”,无需担心失效或套取信息,使用体验更安心。事实上,消费者对“轻松抢券”的渴望,本质是对性价比的追求,而这种追求完全可以通过合理规划实现:关注大促节点、凑单满减、参与平台互动活动,甚至利用信用卡支付叠加优惠,都能在不依赖第三方的情况下,实现真正的“省钱”。

卡盟京东抢券的热潮,折射出当下消费者在电商促销中的焦虑与盲从——当“优惠”被包装成“捷径”,当“技术”被异化为“作弊”,用户往往忽略了规则背后的风险。真正的“轻松抢券”,从来不是对灰色渠道的依赖,而是对平台规则的尊重与理性消费的践行。在电商生态日益规范的今天,唯有通过官方渠道、合规操作,才能让每一张优惠券都物有所值,让“省钱”回归其本质:为优质商品与服务支付合理价格,而非在虚假的“捷径”中迷失方向。