卡盟会员体系作为数字服务生态的重要纽带,其稳定性与权益保障直接影响用户粘性与平台信任度。然而“卡盟会员那么容易掉级吗?稳定权益有保障吗?”始终是用户心中的疑虑,这一问题背后折射出会员设计的底层逻辑与行业痛点。事实上,卡盟会员掉级并非偶然现象,其发生概率与机制设计密切相关,而权益保障的稳定性则取决于平台的诚信度与规则透明度。

卡盟会员掉级的核心诱因在于规则设计的“隐形门槛”与动态调整机制。多数卡盟平台的会员等级划分以消费金额或活跃度为基准,但具体规则往往存在模糊地带。例如部分平台将“自然月”作为考核周期,要求用户每月达到特定消费额或登录次数,否则自动降级;更有甚者采用“阶梯式清零机制”——当用户连续两个月未达标时,直接回退至初始等级,而非逐级递减。这种“一刀切”的规则看似高效,实则忽视了用户的真实使用场景:比如学生群体因寒暑假消费中断、职场人士因出差导致活跃度波动,都可能因非主观原因触发掉级。此外,部分平台在用户升级后悄然调整权益内容,例如将“专属客服”承诺降级为“优先接入”,或将“折扣力度”从8折缩减至9折,这种“权益缩水”行为虽未直接导致掉级,却让用户感受到会员价值的贬值,间接加剧了对“稳定权益”的担忧。

稳定权益保障的缺失,本质上是平台短期利益与长期信任博弈失衡的结果。在流量竞争白热化的背景下,部分卡盟平台将会员体系视为“快速变现工具”,通过设置严苛的保级规则刺激用户持续消费,却忽视了权益的可持续性。例如某知名卡盟平台曾推出“钻石会员”等级,承诺全年9折优惠与生日双倍积分,但在用户升级后不久,便与合作商户终止优惠协议,导致会员实际折扣恢复至原价,用户虽未掉级,却因权益落空选择用脚投票。更值得警惕的是,少数平台甚至利用“信息差”模糊权益边界:在会员协议中以“平台保留最终解释权”为由,单方面调整权益内容,且未通过显著渠道通知用户。这种“霸王条款”不仅违背契约精神,更让用户对“稳定权益”的保障产生根本性质疑。

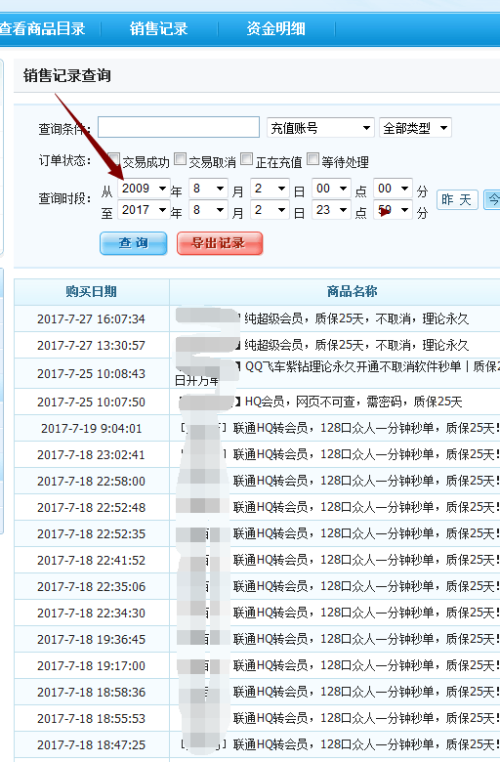

辨别卡盟会员体系的稳定性,需从规则透明度、权益可追溯性与用户反馈机制三维度切入。首先,优质平台的会员规则应具备“白盒化”特征——保级标准、权益内容、调整周期等关键信息需在官网显著位置公示,且避免使用“原则上”“一般情况下”等模糊表述。例如头部卡盟平台“卡盟通”便采用“规则可视化”设计,用户可在会员中心实时查看当前等级对应的权益明细,以及未来三个月的保级进度预测,这种透明化机制有效降低了用户的信息不对称风险。其次,权益保障需具备“可追溯性”,即用户的历史权益记录(如优惠订单、积分兑换明细)应永久保存,且在权益变更时通过站内信、短信等方式主动告知。最后,健全的用户反馈机制是稳定性的“试金石”:当用户对权益调整存在异议时,平台应提供便捷的申诉通道,并在规定时限内给予明确答复,而非敷衍了事。

从行业趋势看,卡盟会员体系的“稳定性”正从“单向约束”向“双向赋能”转型。随着用户对服务体验的要求提升,单纯依靠消费驱动的会员模式已难以为继,取而代之的是“权益个性化+规则柔性化”的新范式。例如新兴卡盟平台“优品汇”推出“弹性保级”机制,允许用户在连续两个月未达标时,通过完成指定任务(如邀请好友、参与调研)补足积分,避免直接掉级;同时将会员权益拆分为“基础权益(通用折扣)+定制权益(根据用户偏好推荐专属服务)”,让用户感受到“被重视”而非“被收割”。这种设计不仅降低了用户的保级焦虑,更通过精准权益匹配提升了会员感知价值,实现了平台与用户的共赢。

对于用户而言,选择卡盟会员时需警惕“过度承诺陷阱”——若某平台宣传的权益远超行业平均水平(如“终身保级”“100%折扣”),则需谨慎核实其资质与历史口碑;同时养成“定期核对权益”的习惯,在每次消费前确认当前等级对应的优惠力度,避免因规则变动产生损失。对于平台而言,唯有将“稳定权益”视为核心竞争力,通过透明化规则、个性化服务与柔性化机制构建用户信任,才能在激烈的市场竞争中留住长期用户,实现从“流量收割”到“用户经营”的跨越。

卡盟会员的掉级风险与权益保障问题,本质上是数字服务时代“契约精神”的微观体现。当平台将会员规则从“单向约束”转变为“双向约定”,将权益保障从“营销噱头”升维为“价值承诺”,用户才能真正感受到会员体系的温度,而卡盟生态也才能在信任基石上实现可持续发展。这不仅是行业健康发展的必由之路,更是数字时代商业文明的核心要义。