卡盟充值作为数字服务交易的重要场景,一旦出现“充值没到账”的情况,不仅影响用户对平台信任,更可能耽误游戏、社交等关键服务的使用。面对这类问题,多数用户会陷入反复联系客服却无果的困境,实则掌握正确的解决步骤能快速化解风险。卡盟充值没到账如何是好,哪些步骤能解决问题? 这一问题背后,是用户对交易安全与效率的双重诉求,而系统性的解决逻辑,能帮助用户从被动等待转向主动维权。

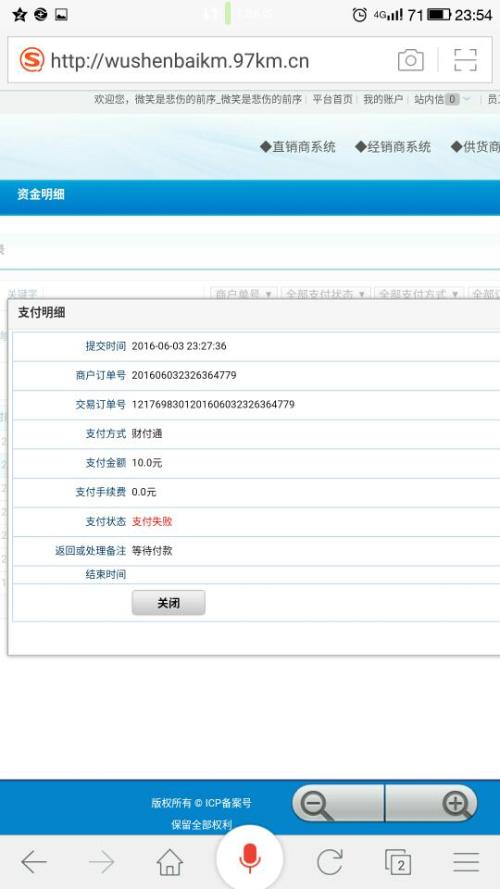

当“卡盟充值没到账”的提示出现时,多数用户的第一反应是慌张,但理性的第一步应是暂停操作,回到充值源头——订单信息本身。卡盟充值涉及多个关键信息点:充值平台订单号、支付渠道流水号、目标服务账号(如游戏ID、社交账号)、充值金额与面额,其中任何一项的细微偏差都可能导致资金“迷路”。例如,游戏充值时若少输一位角色ID,或卡盟平台与游戏服务器不匹配,资金可能被冻结在中间账户;支付渠道若选择“信用卡快捷支付”而非“储蓄卡支付”,部分银行的风控规则会延迟扣款,造成“已扣费未到账”的假象。用户需立即打开充值平台的订单详情页,核对上述信息是否与预期一致,同时截图保存订单状态(如“支付成功”“处理中”等),这是后续沟通的核心依据。

若信息核对无误,“卡盟充值没到账”问题仍存在,下一步需通过官方客服渠道介入。卡盟平台作为服务提供方,通常设有在线客服、工单系统或客服电话,用户需优先选择这些官方入口,避免通过第三方链接或非认证账号联系,以防二次泄露信息或遭遇诈骗。联系客服时,需清晰描述问题:充值时间、平台名称、订单号、支付金额、目标账号,并附上订单截图与支付凭证(如银行扣款短信、支付平台账单截图)。值得注意的是,部分卡盟平台的客服响应存在延迟,若首次沟通后24小时内未获解决,用户需主动通过平台“投诉建议”渠道或官方邮箱提交升级申诉,明确要求客服反馈处理进度与原因,避免陷入“已反馈技术部门”的被动等待。

当平台客服以“正在核实”为由拖延时,用户需主动联动支付渠道。以支付宝、微信支付为例,用户可在“账单详情”中查看交易状态:若显示“交易成功”但卡盟未到账,大概率是卡盟系统对接问题;若显示“处理中”或“退款中”,则可能是支付渠道风控拦截或银行系统维护。此时,用户需向支付渠道提供订单号与卡盟客服沟通记录,申请“资金状态追踪”。支付渠道能通过内部系统查看资金划转路径,定位卡顿节点——例如,资金已从用户账户划出但未到达卡盟平台,可能是银行清算系统延迟;若卡盟平台已收到资金但未到账用户账户,则需卡盟方补发充值指令。这一步骤的核心在于打破“平台-支付渠道”之间的信息壁垒,用户需作为协调者推动双方数据同步。

若多渠道沟通后“卡盟充值没到账”问题仍未解决,用户需启动“证据留存-升级投诉”流程。证据链需包含:充值订单截图(显示订单号、金额、时间)、支付成功凭证(银行扣款短信、支付平台账单截图)、与卡盟客服的沟通记录(聊天记录、通话录音)、以及问题持续影响的说明(如游戏道具未到账导致的损失)。这些证据是向消费者协会、12315平台或行业监管部门投诉的核心依据,也是后续法律维权的基础。值得注意的是,部分卡盟平台属于“无资质经营”,用户可通过“国家企业信用信息公示系统”查询其注册信息,若发现平台未取得“增值电信业务经营许可证”或“网络文化经营许可证”,可向当地文化市场综合执法部门举报,这类平台往往存在“跑路”风险,需优先选择退款而非等待到账。

从行业视角看,“卡盟充值没到账”问题背后是技术、流程与监管的多重博弈。技术层面,卡盟平台与支付渠道的系统接口可能因版本迭代、网络波动出现数据同步延迟;流程层面,部分平台为降低成本简化了充值验证机制,导致“伪成功订单”(支付成功但未触发到账);监管层面,卡盟行业作为数字服务的灰色地带,部分小平台缺乏资质,甚至存在“卷款跑路”的恶意行为。用户在选择卡盟平台时,需优先考虑有正规资质、用户评价稳定的服务商,从源头上规避风险。

解决“卡盟充值没到账”问题,本质是用户权益保障机制的实践——从自主排查的“主动性”,到多渠道协同的“联动性”,再到证据维权的“严谨性”,每一步都是对数字服务信任的加固。随着行业规范化推进,卡盟平台需建立“充值全流程可视化”与“实时异常预警”系统,而用户也需提升“风险前置意识”,在充值前确认平台资质、核对账号信息,让数字服务交易更安心。