在数字化生活加速渗透的当下,话费充值已成为高频刚需,而卡盟作为第三方充值渠道的典型代表,其“可靠吗”“能不能轻松搞定”的疑问,始终萦绕在用户心头。卡盟充话费的本质是通过聚合上游供应商资源,为用户提供话费充值服务,其核心价值在于打破官方渠道的单一性,但可靠性、便捷性等关键问题,直接关系到用户体验与资金安全,需从行业逻辑、技术支撑、用户实践等多维度深入剖析。

卡盟充话费的可靠性,本质是“平台背书+技术赋能”的双重结果。用户对卡盟的担忧,多源于对“第三方”身份的不信任——担心资金到账延迟、充值失败甚至遭遇诈骗。事实上,头部卡盟平台已通过建立严格的上游供应商准入机制构建起第一道防线。这些平台通常与具有运营商授权的一级代理商或省级服务商合作,通过签订供货协议明确责任划分,确保充值渠道的官方性。例如,部分头部卡盟要求供应商提供营业执照、电信业务经营许可证等资质文件,并缴纳一定比例的保证金,一旦出现充值失败或虚假充值,平台可直接从保证金中扣除赔付用户,形成“风险兜底”。

技术层面,卡盟平台通过实时对接运营商计费系统实现“秒级到账”。传统充值模式中,用户需等待人工核对订单,而卡盟采用API接口直连运营商核心数据库,用户提交充值指令后,系统自动完成号码校验、金额匹配、扣费与到账全流程,全程耗时通常不超过3秒。这种“去人工化”操作不仅提升了效率,更减少了人为干预导致的信息篡改风险。此外,主流卡盟平台已集成SSL加密传输、区块链存证等技术,用户支付信息与充值记录均被加密存储,可随时通过订单号追溯操作轨迹,从根本上杜绝数据泄露或订单丢失问题。

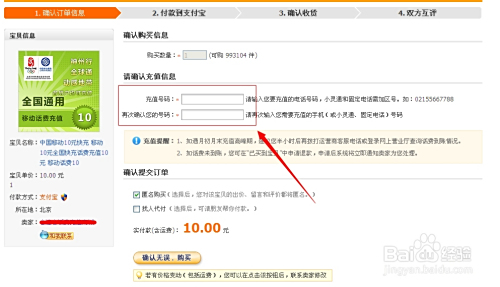

能否轻松搞定话费充值,关键在于“操作门槛”与“场景适配”的双重优化。相较于官方APP需下载注册、绑定银行卡的繁琐流程,卡盟充值将“便捷性”发挥到极致。用户无需单独安装应用,通过微信小程序、H5页面或合作电商平台(如淘宝、拼多多)的充值入口,即可输入手机号、选择金额并完成支付,全程操作步骤不超过4步。这种“即用即走”的模式,尤其适合应急场景——如手机欠费停机前,用户无需登录复杂系统,30秒内即可完成充值恢复通信。

针对不同用户群体,卡盟还提供了差异化便捷服务。对于企业用户,卡盟支持批量充值功能,可一次性导入上百个手机号实现统一充值,适合企业为员工发放通信补贴;对于老年用户,部分平台开通了“语音引导充值”服务,通过AI助手逐步提示操作步骤,降低数字鸿沟带来的使用障碍。此外,卡盟的支付方式高度灵活,支持微信、支付宝、云闪付及话费券抵扣等多种组合支付,满足用户对支付习惯的个性化需求。

卡盟充话费的核心价值,在于“效率提升”与“成本优化”的平衡。从效率角度看,卡盟打破了营业厅“营业时间限制”和官方APP“网络依赖”,7×24小时提供服务,尤其在农村地区或网络信号不佳的场景中,其稳定性优势更为明显。从成本角度看,卡盟通过规模化采购降低了上游渠道成本,用户常能享受到“95折”“满减”等优惠,长期充值可节省5%-10%的通信支出。这种“性价比优势”使其成为学生、自由职业者等对价格敏感群体的首选。

然而,卡盟行业仍面临“劣币驱逐良币”的挑战。部分中小平台为追求流量,降低供应商准入门槛,甚至对接无资质的“黑渠道”,导致用户遭遇“虚假充值”——即用户支付成功后,平台显示到账但运营商系统无记录,或到账金额与实际支付不符。这类问题的根源在于行业监管滞后,目前卡盟平台尚未纳入电信业务经营许可管理,导致服务质量参差不齐。用户在选择时需优先考察平台成立时间、用户评价数量及“失败赔付”条款,优先选择运营3年以上、支持“充值失败秒退款”的平台,从源头规避风险。

随着行业规范化推进,卡盟充话费的可靠性将进一步提升。工信部已明确要求第三方充值平台落实“实名制”与“溯源管理”,未来可能通过接入国家电信监管平台实现订单全流程可追溯。同时,AI技术的应用将优化风控模型,通过识别异常充值行为(如同一IP批量充值、非时段高频充值)自动拦截风险订单,进一步保障用户资金安全。

用户在选择卡盟时,可优先考察平台与运营商的合作资质、用户评价体系及售后赔付效率,将“可靠”与“轻松”的双重需求落到实处。卡盟充话费的终极目标,应是让用户在享受价格优惠的同时,感受不到“第三方”的存在——即用即充,省心省力,这才是数字化时代话费充值服务的本质回归。