卡盟刷会员怎么还没到账?这到底是怎么回事?这是许多用户在尝试通过卡盟平台快速获取会员服务时最常发出的疑问。随着互联网服务会员经济的兴起,卡盟作为第三方虚拟商品交易平台,因其便捷性和低价优势吸引了不少用户,但“到账延迟”问题却始终困扰着不少人。要解开这个谜团,我们需要从卡盟的运作逻辑、会员系统的结算机制以及用户行为的多重维度进行拆解。

卡盟刷会员本质上是一种通过中间平台快速获取虚拟会员服务的交易行为。用户在卡盟平台下单购买指定平台的会员,卡盟再向上游服务商(如游戏厂商、内容平台)提交订单,完成会员权益的发放。这种模式看似简单,实则涉及用户、卡盟平台、上游服务商三方,每个环节的延迟都可能导致“到账慢”的结果。卡盟会员到账延迟并非单一原因造成,而是多重因素交织的系统性问题,需要具体分析才能找到症结所在。

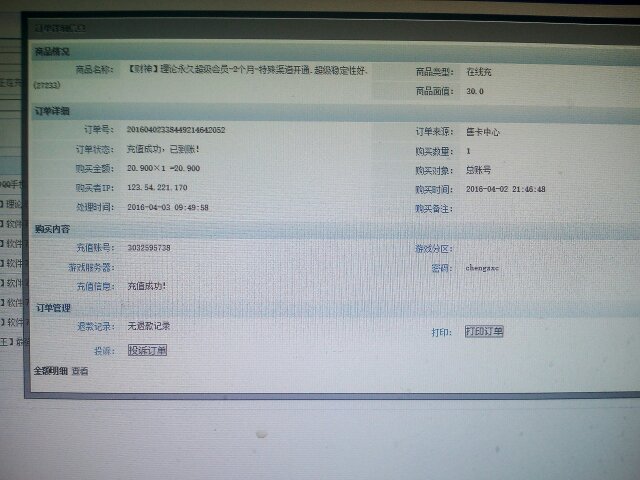

平台机制与结算周期是影响到账速度的核心因素。卡盟平台通常采用“批量处理”和“结算周期”机制,而非实时到账。上游服务商(如腾讯视频、爱奇艺、Steam等)每天会固定时间处理来自各渠道的订单,卡盟平台需要将当日订单汇总后统一提交,待上游确认后才会给用户到账。这个过程可能需要数小时甚至24小时,尤其是遇到节假日或大促活动,上游订单量激增,处理周期自然延长。此外,卡盟平台为规避风险,往往设置“订单审核”环节,对大额订单、异常IP订单或新用户订单进行人工核验,进一步拉长了到账时间。用户若不了解这种“非实时结算”的行业规则,很容易误以为平台“拖延到账”。

用户操作与信息错误是导致到账延迟的常见主观因素。部分用户在下单时因疏忽填写错误的账号信息(如平台ID、手机号、邮箱等),导致卡盟平台向上游提交的订单信息无效,上游服务商无法准确发放会员。此时卡盟平台需要联系用户核实信息,重新提交订单,自然造成延迟。还有用户在支付成功后因网络问题未及时跳转,误以为订单未提交,重复下单形成“重复订单”,系统需处理异常订单后才能正常到账。更有甚者,使用外挂脚本或批量下单工具,触发平台风控系统,被标记为“可疑交易”,导致订单冻结,需要人工介入审核。这些本可避免的用户操作失误,却成了“卡盟刷会员未到账”的重要推手。

外部环境与系统风险是客观存在的不可控因素。上游服务商的系统维护、接口故障或政策调整,会直接影响卡盟平台的订单处理效率。例如,某游戏厂商临时进行系统升级,会员发放接口暂时关闭,卡盟平台所有相关订单将被迫延迟。此外,网络波动、服务器宕机等 technical issues 也可能导致订单数据传输中断,用户虽已支付,但卡盟平台未收到成功回调信号,系统会自动识别为“待支付”订单,需等待网络恢复后重新同步。这类问题虽然不常见,但一旦发生,往往需要较长时间排查,用户只能耐心等待系统修复。

风控策略与合规审查是卡盟平台必须面对的运营难题。随着虚拟商品交易监管趋严,卡盟平台需严格执行反洗钱、反刷单等合规要求,对异常订单采取严格管控。例如,同一IP在短时间内频繁下单、使用非实名支付账户、购买与用户历史消费习惯差异巨大的会员类型等,都可能被风控系统拦截。平台会要求用户补充实名信息、消费用途说明或提供支付凭证,审核通过后才会放行。这种“安全优先”的风控逻辑虽能保障交易合规,却给正常用户带来了不便。尤其是一些对“刷会员”存在误解的用户,认为“快速到账”理所当然,却忽略了平台风控的必要性。

面对“卡盟刷会员怎么还没到账”的困扰,用户并非只能被动等待。首先,下单前务必核对账号信息,确保与目标平台注册信息完全一致,避免因信息错误导致订单失败。其次,选择正规卡盟平台,优先支持实时到账的会员类型,对于需批量处理的会员,提前了解其结算周期,合理预期到账时间。若遇延迟,可通过平台客服查询订单状态,提供支付凭证协助审核,而非盲目投诉或重复下单。同时,规范自身操作,避免使用第三方脚本,保持单账号单次单量正常消费,降低被风控系统拦截的概率。

解开“卡盟刷会员怎么还没到账”的疑问,不仅需要用户了解背后的运作逻辑,更需要行业在规范中寻求效率与安全的平衡。卡盟平台应优化订单处理流程,提升系统稳定性,缩短结算周期;上游服务商需加强与第三方平台的接口对接,实现订单实时同步;用户则应树立理性消费观念,认识到虚拟商品交易的特殊性,避免因“图快”而忽视操作规范。唯有三方协同,才能让“卡盟刷会员”真正回归便捷、高效的本质,让用户不再为“到账延迟”而焦虑。