卡盟刷会员真的那么神奇吗?原理究竟是什么?在流量经济的当下,许多平台和账号将“会员数量”视为衡量价值的核心指标,催生了“卡盟刷会员”这一灰色产业链。所谓“卡盟”,实则是提供各类虚拟资源(如会员、粉丝、点赞、浏览量)交易的线上平台,而“刷会员”即通过这些平台快速提升特定账号的会员注册量。从表面看,这似乎是一条“捷径”——一夜之间,一个新账号的会员数可从零跃升至十万,数据光鲜亮丽,仿佛瞬间拥有了“人气”。但这种“神奇”的背后,究竟隐藏着怎样的运作逻辑?其价值又是否如数据般耀眼?

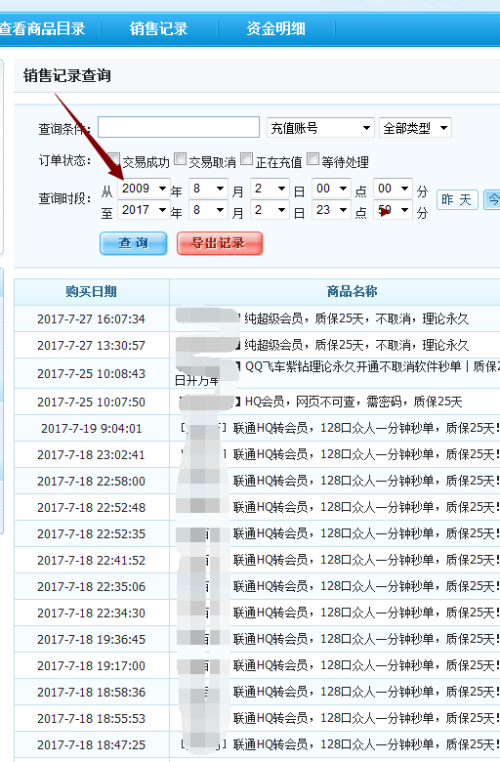

卡盟刷会员的“神奇”,本质是技术漏洞与需求错位的畸形结合。要理解其原理,需拆解为“资源供给”与“需求对接”两个层面。资源供给方,即卡盟背后的“刷单团队”,通常掌握着大量低成本虚拟资源:一方面,通过爬虫程序批量注册虚假账号,利用平台注册机制漏洞(如短信验证码接口可绕过、设备指纹识别不完善)制造“真人账号”;另一方面,与黑产合作购买低价值手机号、身份证信息,或利用AI批量生成虚拟身份,确保账号在形式上符合平台“真实用户”的基本要求。需求对接方,则是卡盟平台的中介作用——将刷单团队的“会员资源”与需要数据的客户(如自媒体、电商商家、甚至部分企业)匹配,通过加密通讯工具(如Telegram、QQ群)完成交易,客户提供目标账号ID,刷单团队在短时间内通过批量操作(如点击“开通会员”、领取“会员权益”)完成数据注入。

这种运作的核心在于“模拟真实用户行为”,但仅停留在“形似”而非“神似”。例如,刷会员的账号往往具有高度相似的行为特征:注册时间集中、登录IP地址异常(集中在少数服务器)、无真实消费或互动记录、会员权益领取后立即闲置。更隐蔽的技术手段包括“分布式刷单”,通过成百上千个不同设备的虚拟机或代理服务器分散操作,规避平台的风控系统。部分卡盟甚至声称“真人刷单”,即雇佣廉价劳动力手动注册,但这类操作成本高、效率低,实际占比极低,多数仍依赖机器脚本批量完成。原理的“巧妙”之处,在于利用了平台对“数量”的过度重视和对“质量”的审核滞后——当平台算法优先推荐高会员账号时,刷会员便能获得短期曝光,形成“数据越好看,越容易获得流量”的恶性循环。

然而,这种“神奇”的表象下,是虚假数据对真实价值的侵蚀。刷会员带来的“会员数量”,本质上是一种“数据泡沫”,无法转化为实际商业价值。例如,一个电商账号即便拥有十万“会员”,若这些账号从不复购、不互动,其转化率与真实运营的千名忠实会员相比可能天差地别。对平台而言,刷会员行为破坏了生态平衡:虚假会员挤占了真实用户的曝光资源,导致算法推荐失准,最终损害平台整体用户体验。更严重的是,随着平台反作弊技术的升级——如基于行为序列分析的“真人识别”、设备指纹库的完善、跨平台数据联防——刷会员的风险正在急剧上升:账号可能被批量封禁,资金投入打水漂,甚至面临法律追责(根据《反不正当竞争法》,虚假交易数据属于商业欺诈)。

卡盟刷会员的“神奇”,更折射出部分从业者的“数据焦虑症”。在流量至上的竞争环境中,许多中小商家和个人创作者急于通过“亮眼数据”证明自身价值,却忽视了真实用户运营的长期性。他们误以为“会员数=影响力”,却不知平台算法早已从“唯数量论”转向“质量优先”——如今,抖音、小红书等平台更关注用户的互动率、停留时长、转化率等深度指标,刷来的会员在这些维度上几乎为零,反而可能因数据异常被算法判定为“劣质内容”而限流。真正的“神奇”,从来不是虚假数据的堆砌,而是通过优质内容和服务积累的真实用户信任。

那么,面对卡盟刷会员的诱惑,从业者该如何抉择?答案或许藏在平台规则与用户需求的本质中:任何试图绕过真实价值创造的行为,终将被市场淘汰。与其沉迷于刷会员的“数据幻觉”,不如将精力投入到用户调研、内容优化、服务提升上——一个拥有千名真实活跃会员的账号,其商业价值远超十万“僵尸会员”。对于平台而言,则需要持续完善反作弊机制,建立“数据真实性”审核标准,让真实运营者获得公平竞争的环境。

归根结底,卡盟刷会员的“神奇”,是一场精心包装的骗局。其原理虽看似复杂,本质却是利用技术漏洞与人性弱点的短视行为。在互联网生态日益成熟的今天,数据真实性的价值远超数量本身——唯有回归“以用户为中心”的初心,才能在竞争中走得更远。刷会员或许能带来一时的“数据光鲜”,但唯有真实运营,才能铸就真正的“神奇”。