卡盟刷的会员靠谱吗?知乎上关于这个问题的讨论从未停歇,无数网友的真实体验像一面镜子,照见了虚拟商品灰色产业链下的光与影。当“9.9元开年卡”“30元体验会员季”的广告在卡盟平台铺天盖地时,有人心动于低价诱惑,也有人因账号被封、信息泄露而追悔莫及。这些碎片化的经历背后,藏着“靠谱”二字最残酷的定义——它从来不是绝对的,而是与风险、规则、人性博弈的结果。

卡盟刷会员的运作逻辑:低价背后的“灰色游戏”

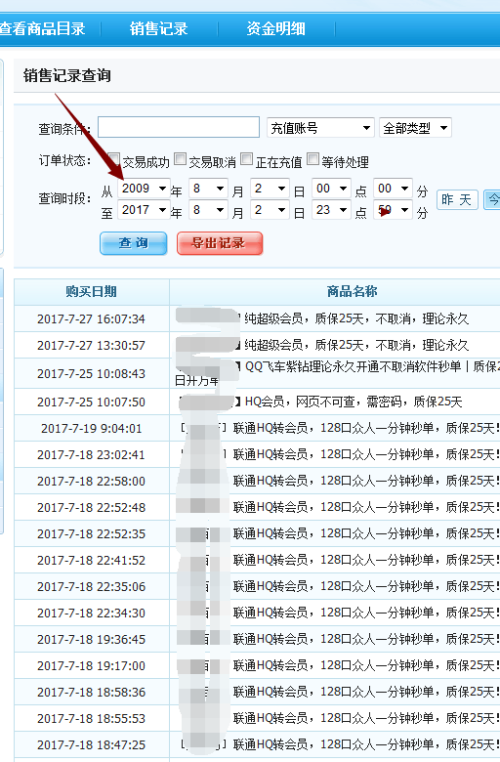

卡盟,这个听起来像游戏道具交易平台的名称,实则是虚拟商品的“地下超市”。在这里,视频网站会员、音乐软件VIP、办公软件订阅服务……几乎一切需要付费的数字权益都能被“刷”出来。知乎网友“数码拆解君”曾拆解过卡盟的运作链条:上游可能是通过撞库获取的已泄露账号、利用漏洞批量注册的虚假账号,或是与平台内部人员勾结的“内部渠道”;下游则通过加密聊天工具接单,用极低价格吸引用户。

这种模式决定了“卡盟刷的会员”从诞生起就带着原罪。知乎用户“合规老王”(某互联网公司法务)在回答中明确指出:“任何低于官方渠道价格的会员,本质都是对平台规则的规避。”当用户用9.9元购买原价198元的视频网站年卡时,支付的可能不是“折扣”,而是他人账号的共享权限、盗刷的支付渠道,或是即将失效的“试用陷阱”。知乎网友“追剧小能手”就分享过经历:花20元“刷”到的某平台会员,第三天就提示“账号异常”,联系卡盟商家已被拉黑,投诉无门。

“成功案例”的幻觉:短期便利与长期风险

知乎上关于“卡盟刷会员靠谱吗”的高赞回答中,不乏“用了半年没被封”“朋友一直在刷”的“成功经验”。但这些看似美好的体验,往往隐藏着更深的隐患。知乎用户“数据安全工程师老周”分析:“平台风控系统有滞后性,盗刷账号可能短期不会被检测,但一旦触发异常登录(比如异地登录、设备变更),立即会封禁。”

更隐蔽的风险在于信息泄露。知乎网友“宝妈小李”曾为了给孩子买教育平台会员,通过卡盟支付后,不仅会员没用成,还频繁接到推销电话,甚至发现关联的支付账户有异常扣款。“商家要的不是你的几十块钱,是你的账号密码、支付信息,甚至是身份信息。”她在回答中警示。这种“成功”的幻觉,本质是用长期的数据安全风险,换取短期的会员便利——这笔交易,从来都不划算。

失败案例的警示:封号、黑产与维权困境

与“成功案例”形成鲜明对比的,是大量知乎网友分享的“翻车现场”。这些经历共同指向一个结论:卡盟刷的会员,本质上是一场“赌局”,而用户大概率是输家。

知乎用户“职场人小王”的经历颇具代表性:为了节省办公软件会员费用,他通过卡盟购买了“企业版共享账号”,结果在使用过程中,该账号因“多人违规操作”被平台永久封禁,不仅影响工作进度,还导致公司账号被风控系统标记。“正规会员是工具,盗刷会员是炸弹。”他在回答中痛心疾首。更极端的案例是,部分卡盟商家会利用用户提供的手机号注册会员,并绑定支付功能,导致用户在不知情的情况下被自动续费,甚至陷入“洗钱”黑产。知乎法律从业者“维权律师张”指出:“参与卡盟刷会员,用户可能违反平台用户协议,情节严重的还可能涉及违法,维权时反而处于不利地位。”

“靠谱”的本质:规则意识与价值选择

为什么明知风险,仍有前赴后继的用户尝试卡盟刷会员?知乎网友“消费心理学研究者”在分析中提到:“部分平台会员定价脱离用户感知,叠加‘会员特权’的心理暗示,让用户产生了‘不买就吃亏’的焦虑。”这种焦虑,正是卡盟滋生的土壤。但“靠谱”从来不是价格高低决定的,而是对规则的尊重。

知乎高赞回答“我为什么从不刷会员”中,用户“理性消费者老陈”的观点很有代表性:“会员的本质是为优质内容和服务付费,而不是为‘拥有会员’这个标签付费。”当用户选择官方渠道购买会员,不仅是对平台创作者的支持,更是对自己数字资产的保护。这种选择看似“吃亏”,实则是最长远的“靠谱”。

结语:在捷径与规则之间,选择清醒

卡盟刷的会员靠谱吗?知乎网友的真实体验已经给出了答案:那些看似唾手可得的“便宜”,背后是账号安全、数据隐私甚至法律风险的代价;而所谓的“成功”,不过是暴风雨前的宁静。在这个数字化的时代,我们的每一次点击、每一次支付,都在为“靠谱”二字投票。与其在灰色地带试探,不如选择光明正大的消费方式——因为真正的“靠谱”,从来不是来自捷径的诱惑,而是来自对规则的敬畏,对自身权益的清醒认知。