当“卡盟刷蓝钻,真的靠谱吗?轻松获取宝藏福利!”的广告语在社交平台和游戏社群中频繁出现时,不少用户的心头难免泛起涟漪:仅需花费几元到几十元,就能拥有象征QQ身份的蓝钻特权,这种“低成本高回报”的诱惑背后,究竟藏着怎样的真相?作为虚拟社交领域的长期观察者,我们需要穿透“轻松获取”的表象,深入剖析卡盟刷蓝钻的运作逻辑、潜在风险与行业乱象,为用户拨开迷雾。

卡盟刷蓝钻的本质:灰色产业链下的“特权幻觉”

要判断其是否靠谱,首先需厘清“卡盟”与“刷蓝钻”的概念。卡盟,全称“卡片联盟”,最初是游戏点卡、虚拟道具的批发平台,后逐渐演变为各类虚拟服务的“灰色中介”。而“刷蓝钻”,本质是通过非官方渠道,利用技术手段或漏洞绕过腾讯的付费体系,为用户账号强行开通蓝钻特权。这种操作并非“官方福利”,而是游走在平台规则边缘的灰色产业——卡盟通过低价收购盗刷的支付渠道、利用虚拟号码批量注册、或通过“撞库”获取用户账号信息,再通过脚本模拟官方充值流程,实现蓝钻的“秒到账”。

用户看到的“宝藏福利”,不过是产业链精心包装的诱饵。官方渠道的蓝钻需通过正规支付渠道购买,价格与时长直接挂钩(如1个月蓝钻需10元),而卡盟提供的“永久蓝钻”或“超低价月钻”,往往是通过盗用他人支付账号、利用平台漏洞套取权益实现的。这种“羊毛”看似薅得轻松,实则是在为灰色产业链输送利益,甚至可能成为盗刷、洗钱等犯罪的“帮凶”。

“轻松获取”背后的风险:账号、财产与法律的三重陷阱

“靠谱吗?”的答案,藏在风险中。最直接的威胁是账号安全。卡盟刷蓝钻通常要求用户提供QQ账号与密码,声称“仅用于开通权限”,实则后台可随时登录账号,窃取好友列表、聊天记录、支付绑定的银行卡信息等隐私。曾有用户反馈,通过卡盟刷蓝钻后,不仅账号被盗转充游戏币,甚至关联的支付宝资金也遭洗劫——这正是“信息裸奔”的代价。

其次是平台封禁风险。腾讯对虚拟权益的获取有严格的风控系统,非官方充值行为一旦被识别,轻则蓝钻被强制回收,重则账号被永久封禁。用户花费低价购买的“特权”,可能随时化为乌有,甚至永久失去使用QQ的权利。更严重的是法律风险。根据《网络安全法》与《腾讯用户协议》,通过非法手段获取虚拟权益属于违规行为,情节严重者可能面临行政处罚。卡盟作为中介,其运营本身游走在法律边缘,用户与之交易,无异于将自己置于法律风险之中。

用户为何前赴后继?虚荣心与信息差下的“认知偏差”

明知风险,为何仍有用户趋之若鹜?根源在于“宝藏福利”背后的心理暗示与信息差。蓝钻作为QQ早期的付费特权,曾代表较高的社交身份,这种“身份象征”的心理惯性至今仍在。当看到好友列表中亮起的蓝钻标识,用户容易产生“我也需要”的从众心理,而卡盟正是利用这种虚荣心,将“低价蓝钻”包装成“提升社交价值”的捷径。

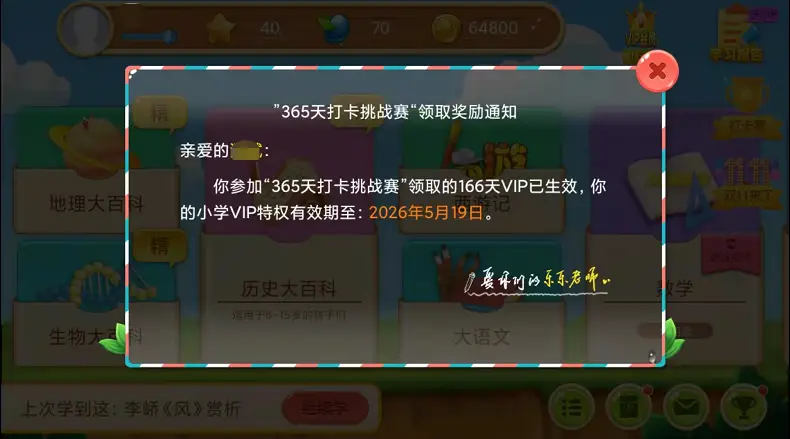

同时,信息差让用户低估了风险。多数人并不清楚卡盟刷蓝钻的具体操作,仅看到“到账快、价格低”的表象,忽略了背后的技术漏洞与法律隐患。部分卡盟甚至伪造“成功案例”,晒出虚假的到账截图,进一步强化用户的“靠谱”认知。这种“认知偏差”让用户在“轻松获取”的诱惑下,主动忽视了风险提示。

行业反思:当“福利”变成陷阱,我们该如何自处?

卡盟刷蓝钻的乱象,折射出虚拟权益监管与用户教育的双重缺失。从平台角度看,腾讯虽持续加强风控,但灰色产业链不断迭代“技术”,利用新注册账号、境外支付渠道等手段规避检测,监管难度较大。从用户角度看,提升对虚拟权益的认知、树立“合规获取”的意识至关重要——真正的“宝藏福利”,从来不是走捷径的短暂虚荣,而是通过正规渠道获得的服务保障。

事实上,官方渠道的蓝钻并非“高不可攀”。腾讯常推出新用户优惠、节日折扣等活动,1个月蓝钻有时仅需5元;此外,QQ会员体系还整合了游戏、影音、购物等多元权益,性价比远超“盗刷蓝钻”。用户若追求社交价值,不如通过优质内容输出、真实互动建立人际关系,而非依赖虚拟标识堆砌“人设”。

回归理性:拒绝“捷径诱惑”,守护数字生活的安全边界

回到最初的问题:“卡盟刷蓝钻,真的靠谱吗?”答案已然清晰——它是一场以“福利”为名的陷阱,用短期利益换取长期风险。在虚拟社交日益普及的今天,用户更需要擦亮双眼:任何违背规则、绕过监管的“轻松获取”,最终都可能反噬自身。真正的“宝藏”,是合规使用权益带来的安心,是数字生活中不被侵犯的安全边界,更是对自身信息的敬畏与保护。

与其在灰色产业链的边缘试探,不如拥抱官方渠道的透明与保障。毕竟,数字世界的“身份价值”,从来不是一串虚拟标识能定义的,而是你每一次合规操作、每一次理性选择所积累的信誉与安心。