卡盟售后保证金是否靠谱,直接关系到虚拟商品交易中玩家的资金安全与权益保障。在数字娱乐产业蓬勃发展的今天,游戏道具、账号等虚拟商品的线上交易日益频繁,卡盟平台作为重要的交易中介,其售后保证金机制本应是玩家的“定心丸”,但现实中,部分平台保证金形同虚设、赔付推诿等问题频发,让玩家对“卡盟售后保证金靠谱吗”的疑问愈发凸显。事实上,保证金的真实性并非无迹可寻,玩家需从平台资质、资金管理、赔付逻辑等多维度穿透式判断。

卡盟售后保证金的核心价值,在于为虚拟交易构建“风险缓冲带”。不同于实体商品,虚拟商品具有“交付即所有权转移”的特性,一旦出现“货不对板”“掉码失效”等问题,玩家极易陷入“维权无门”的困境。此时,保证金机制的意义便凸显出来——平台按交易规模或固定比例提取资金,存入独立账户,当交易纠纷发生且平台责任明确时,用保证金先行赔付玩家损失。理想状态下,这套机制能倒逼平台重视商品质量与服务规范,毕竟“真金白银”的保证金沉淀,意味着平台需为失信行为付出代价。然而,理想与现实的差距,恰恰是玩家疑虑的根源:部分平台将“保证金”作为营销噱头,仅用“账户截图”应付公示,实际资金却被挪用于平台运营;有的则设置“赔付门槛”,如要求玩家提供“官方开具的掉码证明”(而游戏厂商通常不针对个人交易出具此类证明),让保证金沦为“看得见摸不着”的空头支票。

要判断卡盟售后保证金的真实性,首先需穿透“宣传话术”,直指资金管理的本质。正规平台的保证金必须满足“第三方托管”与“动态公示”两大铁律。所谓第三方托管,即保证金需存放在与平台无资金关联的银行或支付机构账户(如支付宝、微信支付的商户保证金账户),而非平台自有账户——后者存在随时被挪用的风险。玩家在交易前,应主动要求平台出示保证金托管协议或账户证明,并通过官方渠道(如银行客服、支付机构后台)核实账户状态与余额动态。动态公示则要求平台定期(如每周/每月)公布保证金账户的收支明细,包括新增金额、赔付支出、余额结余等,且公示信息需附带托管机构的验证标识。若平台仅以“我们有百万保证金”等模糊表述搪塞,或拒绝提供托管证明,其保证金真实性便大打折扣。

其次,赔付规则的清晰度与执行力,是检验保证金“含金量”的关键。部分平台虽公示了保证金数额,却通过“霸王条款”架空赔付功能:例如将“售后范围”限定为“7天内自然掉码”,但对“人为封号”“游戏版本更新导致的失效”等常见问题一概免责;或要求玩家在发现问题后“24小时内提交申诉”,而虚拟商品的异常往往具有滞后性(如游戏封号可能发生在交易后的几天)。真实的保证金机制,必然对应着明确、可执行的赔付规则——包括清晰的免责条款(如“因玩家提供错误账号导致的损失不赔”)、合理的申诉时限(如72小时至7天)、透明的审核流程(如由平台与玩家共同认可的第三方鉴定机构介入)。玩家在交易前,务必仔细阅读平台的《售后保证金规则》,重点关注“赔付触发条件”“审核时限”“到账周期”等条款,对“最终解释权归平台所有”等模糊表述保持警惕,必要时可要求平台对规则条款进行书面确认。

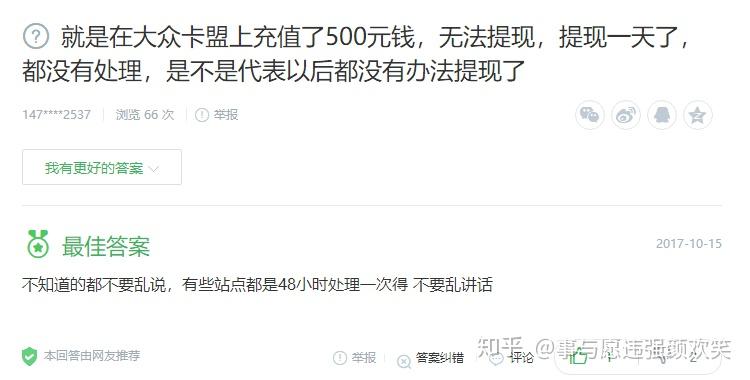

此外,平台的行业口碑与历史赔付记录,是判断保证金可靠性的“试金石”。虚拟商品交易领域,平台的“老赖”行为往往具有延续性:若某平台频繁被曝出“保证金不赔”“客服踢皮球”等问题,即便其当前公示的保证金数额再诱人,也难掩其失信本质。玩家可通过多种渠道验证平台的“赔付诚意”:一是查询玩家社区的讨论,如贴吧、知乎、游戏论坛中是否有“成功通过保证金获赔”的真实案例;二是关注第三方投诉平台(如黑猫投诉)的记录,重点看平台对投诉的响应速度与解决结果——若大量投诉均以“保证金不足”“不符合赔付条件”为由被驳回,该平台的保证金真实性便存疑;三是对比头部平台的操作,行业头部卡盟平台通常会将保证金赔付作为核心服务亮点,公开赔付案例与数据,这种“透明化”本身就是对保证金真实性的背书。

值得注意的是,随着监管趋严,部分平台开始通过“技术手段”伪装保证金真实性,如利用PS伪造银行余额截图,或通过“短期充值大额保证金、长期挪用”的方式欺骗玩家。对此,玩家需建立“动态验证”意识:在首次大额交易前,要求平台实时展示保证金托管账户的余额截图(需包含账户名称、余额、日期及托管机构验证码),并截图保存;对于长期合作的平台,可定期(如每月)复核保证金公示信息,若发现余额持续低于平台承诺的最低标准(如低于交易额的5%),需立即暂停交易并提现。

卡盟售后保证金的真实性,本质上是平台责任心的试金石。玩家唯有穿透“宣传话术”,以合规性、透明度、执行力为标尺,才能识别出真正能兜底风险的“真保证金”。而对行业而言,建立全国统一的虚拟交易保证金监管标准,推动资金托管与信息披露的强制化,才是让“靠谱”从口号变为现实的必由之路——毕竟,只有当玩家敢交易、愿交易,虚拟商品市场才能在健康生态中持续生长。