卡盟客服怎么总是离线呢,有遇到相同情况的吗?这几乎是每个在虚拟商品交易平台消费过的用户都曾困惑的问题。当卡密迟迟未到账、订单状态异常,或是遇到售后纠纷时,点击客服对话框却弹出“当前离线”的提示,这种“求助无门”的体验不仅消磨着用户的耐心,更折射出行业运营中的深层矛盾。卡盟客服的持续离线,本质上是平台运营逻辑与用户需求脱节的直接体现,而这一现象的普遍存在,既与平台成本控制、客服机制设计相关,更反映出整个虚拟商品交易行业在服务规范与用户体验上的集体短板。

从用户视角看,“卡盟客服总是离线”绝非偶然,而是高频痛点。无论是凌晨的游戏玩家急需充值卡密,还是白天的工作日遇到订单异常,用户往往发现卡盟平台的客服窗口长期处于“无人应答”状态。即便留言咨询,也常石沉大海,直到数小时甚至数天后才收到机械化的回复,甚至直接被忽略。这种“失联式客服”让用户对平台的信任度骤降——毕竟虚拟商品交易本身存在信息不对称,用户依赖客服作为保障交易安全的最后一道防线,而当这道防线形同虚设时,用户自然会质疑:卡盟客服怎么总是离线呢,有遇到相同情况的吗?这种共鸣并非空穴来风,而是行业服务缺位的真实写照。

深入分析平台运营逻辑,客服离线背后是成本与效率的失衡。多数卡盟平台以中小型团队为主,客服人力成本被视为“可压缩支出”。相较于推广、低价竞争等能直接带来流量的投入,客服团队的稳定性、响应速度往往被边缘化。部分平台采用兼职或外包客服模式,人员流动性大,培训不足,导致在线时间碎片化;更有甚者,通过刻意减少客服在线时长来降低运营成本,将“客服难找”作为筛选用户的手段——只愿意容忍延迟服务的用户才会继续交易,这种“劣币驱逐良币”的逻辑,最终让“卡盟客服离线”成为行业潜规则。此外,部分卡盟平台处于监管灰色地带,客服过度在线可能暴露运营细节,因此选择“低调离线”以规避风险,进一步加剧了用户与平台间的信息鸿沟。

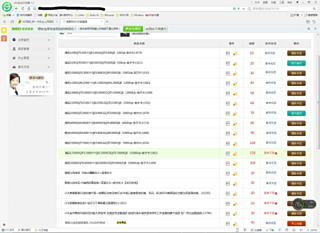

卡盟客服离线现象的普遍存在,还与行业服务标准的缺失密切相关。相较于电商、外卖等成熟领域,虚拟商品交易(尤其是游戏点卡、虚拟货币等细分赛道)缺乏统一的服务规范,客服响应时效、问题解决流程等关键指标完全由平台自主定义。多数平台将“客服”视为被动应答的角色,而非主动服务的窗口,导致客服机制形同虚设。当用户遇到“卡盟客服怎么总是离线呢”的困境时,往往找不到有效的投诉渠道或维权途径,只能默默承受或转向其他平台。这种“用脚投票”的行为,反过来又让平台误以为“客服离线”不会影响核心业务,形成恶性循环。

值得注意的是,并非所有卡盟平台的客服都“总是离线”。头部平台或合规运营的商家,通常会将客服响应速度作为核心竞争力,通过7×24小时在线、智能客服+人工客服双轨制等方式提升用户体验。这恰恰说明,“卡盟客服离线”并非行业必然,而是平台经营理念的差异所致。那些长期“离线”的客服,本质上是平台在短期利益与长期价值间的错误选择——牺牲用户体验换取成本压缩,最终只会被市场淘汰。用户“有遇到相同情况的吗”的疑问,既是对个体遭遇的共鸣,也是对行业服务升级的集体呼唤。

更深层次看,卡盟客服离线问题背后,是虚拟商品交易行业从“野蛮生长”向“规范发展”转型期的阵痛。早期行业门槛低、监管弱,平台通过低价、流量红利快速获客,却忽视服务体系建设;随着市场竞争加剧和用户需求升级,这种“重流量、轻服务”的模式难以为继。客服作为连接用户与平台的关键触点,其响应质量直接关系到用户留存与口碑传播。当“卡盟客服总是离线”成为常态,受损的不仅是单个平台的信誉,更是整个行业的公信力。用户在遇到问题时得不到及时响应,会逐渐对虚拟商品交易产生不信任感,甚至转向更规范的官方渠道,这对整个行业的生态健康无疑是不利的。

面对“卡盟客服怎么总是离线呢,有遇到相同情况的吗”的普遍困惑,用户并非只能被动接受。选择客服响应机制透明、用户评价良好的平台,主动通过订单留言、社交媒体等渠道寻求帮助,都是可行的应对策略。但对行业而言,根本解决之道在于将客服从“成本中心”转变为“价值中心”——平台需意识到,及时、专业的客服响应不仅能减少交易纠纷,更能通过服务体验建立用户信任,形成差异化竞争力。当“卡盟客服不再总是离线”成为行业共识,虚拟商品交易才能真正摆脱“低价低质”的标签,走向更可持续的发展道路。

卡盟客服的离线问题,看似是运营细节的缺失,实则折射出行业在用户思维与服务意识上的集体滞后。当用户一次次在对话框前等待“在线”的提示时,他们等待的不仅是问题的解决,更是对平台责任与行业规范的期待。或许,只有当“客服离线”不再是常态,用户才会真正放下“有遇到相同情况的吗”的疑问,而虚拟商品交易行业也才能在服务升级中赢得更广阔的未来。