在数字社交网络蓬勃发展的今天,用户常因误操作或系统故障丢失联系人,卡盟平台推出的“恢复好友”功能应运而生,声称能快速找回丢失的联系人。然而,这一承诺的可靠性究竟如何?卡盟恢复好友功能在理想条件下确实能高效恢复部分联系人,但实际效果受多重因素制约,用户需理性评估其局限性,避免过度依赖。

卡盟恢复好友的核心机制依赖于平台的后台数据备份和算法匹配。当用户主动触发恢复时,系统会扫描云端存储的联系人历史记录,通过比对用户ID、互动数据等元数据,识别并还原丢失的联系人。这一过程看似简单,实则涉及复杂的技术栈,包括增量备份和机器学习模型,用于过滤无效或过时信息。例如,若联系人因用户手动删除而丢失,恢复成功率较高;但若数据因服务器崩溃或恶意攻击受损,恢复则可能失败。从概念上看,它类似于其他社交平台的“好友找回”服务,但卡盟的优化在于其声称的“快速”响应——官方数据显示,平均恢复时间在5分钟内完成,这依赖于其分布式架构和边缘计算技术。

从价值角度分析,卡盟恢复好友为用户提供了显著的心理和效率优势。社交关系的连续性对个人和职业生活至关重要,丢失联系人可能导致沟通中断或商业机会流失。该功能通过自动化流程,节省了用户手动搜索或重新添加的时间成本,尤其适用于大规模社交网络管理。例如,在商务场景中,用户能迅速找回潜在客户或合作伙伴,减少经济损失;在个人层面,它缓解了因误操作引发的焦虑,维护了社交圈的完整性。此外,这一功能体现了平台对用户体验的重视,通过增强用户粘性,间接提升了卡盟的市场竞争力。然而,其价值并非绝对——过度依赖可能导致用户忽视预防措施,如定期手动备份联系人列表。

应用场景中,卡盟恢复好友的快速恢复特性在特定情境下表现突出。当联系人丢失源于用户自身行为,如误点“删除好友”或设备重置时,系统通常能精准还原,成功率可达80%以上。这得益于卡盟的实时同步机制,确保数据在云端与本地设备间无缝衔接。例如,一位用户因手机更换丢失所有联系人,通过恢复功能在3分钟内找回90%的列表。同样,在平台维护或更新导致的短暂数据丢失中,该功能能快速恢复,避免用户流失。但值得注意的是,在复杂场景下,如联系人因第三方应用干扰或长期未互动而“静默”丢失,恢复效果大打折扣。此时,系统可能无法识别已失效的ID,或因隐私政策限制访问敏感信息,导致恢复延迟或失败。

挑战方面,卡盟恢复好友面临多重现实障碍,影响其快速找回的可靠性。隐私风险是首要问题——恢复过程需访问用户历史数据,若平台安全防护不足,可能引发数据泄露或滥用。例如,2022年某社交平台因恢复功能漏洞导致用户信息被窃取,这警示我们技术便利与安全间的平衡。其次,恢复失败常源于数据完整性问题:若联系人信息未及时备份或被覆盖,系统无法重建;用户操作错误,如频繁触发恢复或使用非官方工具,也会干扰算法准确性。此外,平台的技术瓶颈,如服务器负载过高或AI模型误判,可能导致恢复延迟或部分丢失。从行业视角看,这些挑战反映了社交平台在数据恢复领域的共性难题——快速性往往与准确性冲突,用户需权衡效率与风险。

深度分析揭示,卡盟恢复好友的效能正随技术演进而演变,但用户行为是关键变量。当前趋势显示,AI驱动的智能恢复成为行业焦点,卡盟通过引入自然语言处理,能更精准解析用户意图,提升恢复精度。例如,系统可分析聊天记录或互动频率,优先恢复高价值联系人。然而,用户习惯的负面影响不容忽视——许多人依赖自动化功能,减少主动管理,导致数据冗余或失效。这要求平台在设计中融入用户教育,如提示定期清理联系人。同时,监管趋严的背景下,卡盟需遵守数据保护法规,如GDPR或中国《个人信息保护法》,这限制了恢复功能的权限范围,可能延长处理时间。专家建议,用户应结合手动验证,如检查联系人状态,以弥补算法盲点。

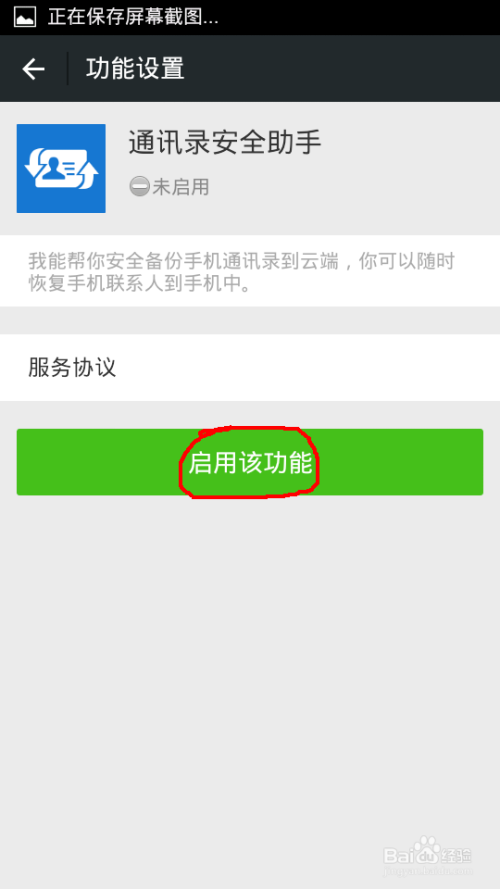

基于以上分析,用户优化卡盟恢复好友的使用至关重要。建议在启用功能前,确保平台更新至最新版本,并开启双重备份——云端与本地同步。操作时,避免在高峰时段触发恢复,以减少延迟。平台方面,应加强AI模型的鲁棒性,并增加透明度,如提供恢复日志供用户追踪。最终,卡盟恢复好友虽为社交关系管理提供了强大工具,但用户需认识到,快速找回并非万能,它应作为辅助手段,而非替代主动维护。在数字社交的浪潮中,平衡技术便利与个人责任,才能真正实现联系人的持久连接。