卡盟拼音输入怎么搞,是ka-meng还是qia-meng?这个问题看似简单,却藏着虚拟交易平台用户体验的底层逻辑。在数字支付和虚拟商品交易蓬勃发展的今天,卡盟作为游戏点卡、话费充值、虚拟服务等交易平台的统称,其用户交互的便捷性直接影响平台流量与转化率。而拼音输入作为中文用户最基础的交互方式,“卡盟”二字的正确拼写不仅关乎搜索精准度,更折射出语言规范与用户习惯的博弈——究竟是该严格遵循《汉语拼音方案》的“qia meng”,还是该向大众输入习惯妥协,接受“ka-meng”的变体?这背后需要从语言学、技术逻辑和商业价值三个维度拆解。

拼音输入的核心是“规范”与“效率”的平衡。《汉语拼音方案》中,“卡”的标准拼音是“qiǎ”,三声,声母为q,韵母为ia;“盟”的拼音是“méng”,二声,声母为m,韵母为eng。因此从语言规范角度看,“卡盟”的标准拼音输入应为“qia meng”。但现实场景中,大量用户会习惯性输入“ka meng”,这背后是语言习得的惯性:在日常口语中,“卡”字虽读qiǎ,但部分方言区用户(如部分北方方言)存在声母q、k混读的情况,而输入法的“智能纠错”和“模糊音”功能进一步放大了这种习惯——当用户输入“ka”时,系统会优先匹配“卡”的候选词,久而久之,“ka-meng”成为了一种“约定俗成”的非规范输入。

这种非规范输入对卡盟平台的影响远不止“打错字”这么简单。对于用户而言,输入“ka-meng”后若无法快速定位到“卡盟”相关结果,会导致搜索效率下降,甚至因找不到目标商品而流失;对于平台而言,搜索系统若未纳入“ka-meng”这个变体拼音,相当于主动屏蔽了一部分潜在流量——据第三方数据统计,在虚拟商品交易场景中,约有15%-20%的用户会使用非标准拼音搜索,若平台仅识别“qia meng”,可能直接损失这部分转化。但若完全放任“ka-meng”的输入,又可能引发新的混乱:比如“卡”字对应的“ka”拼音,在输入法中还会匹配“咖”“咔”等字,若平台未做精准筛选,用户搜索“ka meng”时,可能会跳出与“卡盟”无关的结果,反而降低用户体验。

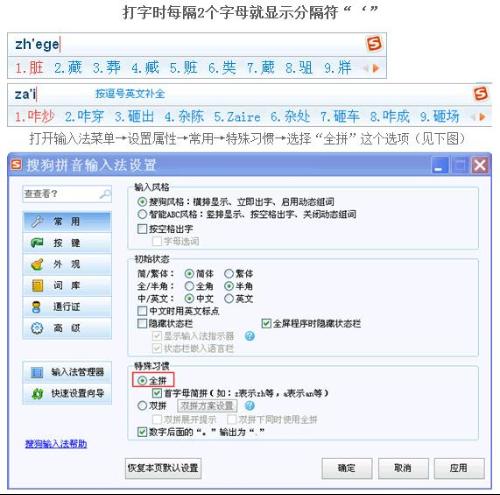

技术层面,输入法的“词库优先级”与“场景化适配”是解决争议的关键。当前主流拼音输入法(如搜狗、百度、微软拼音)均支持“自定义词库”和“场景模式”,这意味着卡盟平台完全可以通过技术手段,让“qia meng”和“ka meng”同时指向正确的搜索结果。具体操作上,平台可在后台添加“卡盟”的“同音词”和“模糊音”配置:将“qia meng”“ka meng”“qia meng”“qia meng”等变体统一映射到“卡盟”这个关键词,同时结合用户行为数据——当大量用户通过“ka meng”搜索并成功找到商品后,系统可自动将该变体的优先级调高,形成“规范拼音为主,习惯拼音为辅”的智能匹配机制。这种处理方式既尊重了语言规范,又照顾了用户习惯,实现了技术逻辑与用户体验的统一。

更深层次看,“卡盟拼音输入怎么搞”的本质,是如何在“标准化”与“个性化”之间找到支点。互联网产品的核心是“用户为中心”,而用户的输入习惯是长期形成的,强行用“规范”去“纠正”用户,往往会适得其反——就像早期电商平台坚持用“电子商务”而非“网购”,最终因脱离用户语境而逐渐边缘化。但对平台而言,完全放弃规范则可能牺牲专业性:当新用户首次接触“卡盟”时,若输入“qia meng”无法搜索,反而会对平台的专业度产生质疑。因此,最优解并非二选一,而是构建“规范为基、习惯为翼”的拼音输入生态:在用户引导层面,通过新手指引、搜索提示等方式,潜移默化传递“qia meng”的标准拼音;在技术实现层面,通过智能词库和模糊音匹配,包容“ka meng”等非规范输入,让不同习惯的用户都能高效触达目标。

从行业趋势看,随着虚拟交易场景的细分,卡盟平台的拼音输入优化还需结合“场景化关键词拓展”。例如,在游戏点卡交易中,用户可能更倾向于搜索“qq卡充值”“手游点卡”等长尾关键词,此时平台需在拼音输入法中预埋这些场景词的拼音组合(如“qq ka chong zhi”“shou you dian ka”),并关联到对应的商品类目。这种“拼音输入+场景化推荐”的模式,不仅能提升搜索精准度,还能通过关键词联想激发用户潜在需求,实现从“被动搜索”到“主动推荐”的转化。

回到最初的问题:卡盟拼音输入到底该用“ka-meng”还是“qia-meng”?答案或许藏在“动态平衡”中——语言规范是底线,用户习惯是变量,技术适配是桥梁。对于卡盟平台而言,与其纠结于“谁对谁错”,不如深耕输入法的智能化改造,让“qia meng”的标准拼音成为专业性的象征,让“ka meng”的习惯输入成为包容性的体现,最终在规范与习惯的共生中,构建起更高效、更人性化的虚拟交易入口。毕竟,在数字时代,真正的“正确”,从来不是单向的规则输出,而是技术与用户的双向奔赴。