在卡盟平台支付后却查不到订单,这种“钱货两空”的焦虑,正困扰着越来越多虚拟商品交易者。无论是游戏点卡、话费充值还是软件会员,支付完成本应伴随订单生成,但部分用户却面临“支付记录消失”“订单查询无果”的困境——支付资金究竟流向了何处?卡盟查不到单的背后,究竟是技术故障、平台规则漏洞,还是隐藏着不为人知的风险?要解开这个谜团,需从交易链条的技术逻辑、平台运营机制及用户行为习惯多维度拆解。

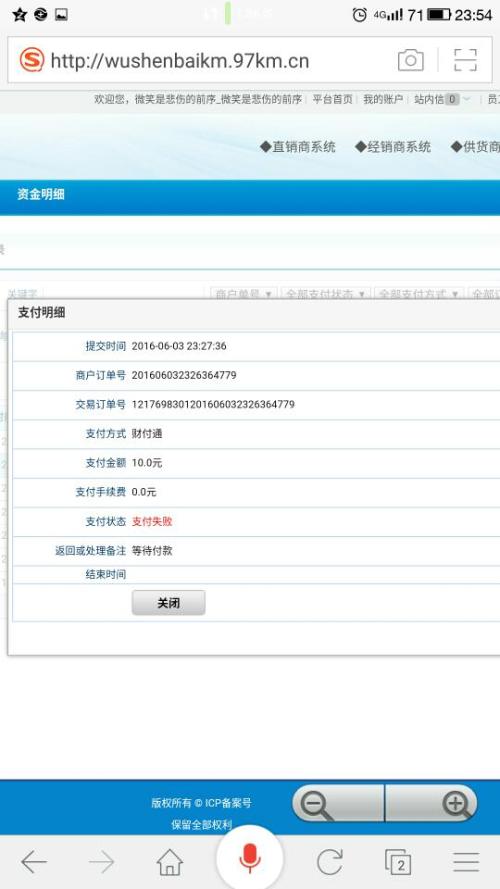

支付记录消失,首先指向技术层面的数据同步问题。卡盟平台作为虚拟商品中介,交易流程涉及用户端支付、第三方支付接口响应、平台订单系统生成、商品发放等多个环节。若支付成功后订单未生成,大概率是“支付回调失败”所致。当用户在支付宝、微信等渠道完成支付,支付平台会向卡盟系统发送“支付成功”的回调通知,若此时网络波动、接口参数错误或平台服务器宕机,导致回调未成功接收,订单状态便会卡在“待处理”,用户端自然查不到订单记录。值得注意的是,部分中小型卡盟平台为降低成本,采用第三方开源订单系统,未针对高并发场景做优化,在支付高峰期极易出现数据堆积或丢失,这种“支付成功-订单未创建”的断层,正是用户遭遇“查不到单”的技术主因。

其次,平台规则与机制设计缺陷,可能导致“支付记录被隐藏”而非真正消失。部分卡盟平台为规避风险,会设置“订单自动归档”机制:若用户支付后未及时提取商品(如游戏点卡未及时到账),系统可能在一定时间后(如24小时)将订单状态更新为“已完成”并移出查询列表,用户若不主动查看历史订单,便只会看到“暂无订单”。此外,少数平台会区分“显性订单”与“隐性订单”:通过特定支付渠道(如USDT充值)或享受折扣的订单,可能被标记为“特殊订单”,需通过专属入口查询,若平台未明确提示,用户便会误以为订单“消失”。更值得警惕的是,个别平台存在“订单状态篡改”行为:当检测到异常支付(如涉嫌盗卡、频繁退款),平台可能单方面将订单状态改为“已取消”且不通知用户,导致支付记录看似“凭空蒸发”。

用户操作习惯与安全意识不足,也是“卡盟查不到单”的重要诱因。部分用户在支付时误选“游客模式”或“匿名支付”,导致订单信息与当前登录账号不匹配;或支付后未截图保存交易凭证,切换设备登录时因缓存清理无法查看历史订单。此外,钓鱼攻击与误点虚假链接的风险不容忽视:用户若通过非官方渠道进入卡盟平台(如短信中的钓鱼链接),支付资金可能流向诈骗账户,而“订单查询”页面实际为伪造的空白页面,这种情况下,并非平台未生成订单,而是用户自始至终都在与虚假平台交互。数据显示,2023年虚拟商品交易类钓鱼诈骗案件中,超60%的受害者因未核实平台域名而遭遇“支付后查不到单”,最终资金难以追回。

更深层次看,“卡盟查不到单”折射出虚拟商品交易行业的信任危机与监管困境。卡盟平台多属于轻资产运营,缺乏实体商品交易的可追溯性,一旦出现订单异常,平台常以“系统故障”“用户操作不当”为由推卸责任,用户维权面临举证难、周期长的困境。从行业生态看,部分平台为吸引流量,刻意简化支付流程却弱化订单提示,甚至利用“查不到单”的漏洞拖延发货或拒绝退款,形成“劣币驱逐良币”的恶性循环。监管层面,虚拟商品交易长期处于“灰色地带”,虽明确要求平台履行订单信息保存义务,但对“数据同步失败”“订单异常处理”等场景缺乏细化标准,导致平台钻空子,用户权益难以保障。

面对“卡盟查不到单”的困境,用户需建立“事前预防-事中留存-事后维权”的完整防护链。支付前务必核实平台资质,选择支持第三方担保交易或具备ICP备案的正规卡盟;支付时主动保存支付凭证(如交易单号、支付截图),并确认订单页面显示“处理中”状态;若遭遇订单消失,立即通过官方客服渠道提交申诉,要求提供支付回调日志,同时向支付平台(如支付宝、微信)申请交易争议处理。对行业而言,技术升级是根本:平台需采用分布式数据库确保订单数据一致性,建立支付回调失败重试机制,并优化用户端订单查询界面,增加“异常订单提醒”功能;监管层面则应加快虚拟商品交易行业标准制定,强制平台保存订单记录不少于180天,对“故意隐藏订单”“无理由拒绝发货”等行为实施信用惩戒。

卡盟查不到单的谜题,本质是技术、规则与信任的博弈。当支付记录从“消失”到“可追溯”,从“模糊处理”到“透明公开”,虚拟商品交易才能真正摆脱“卡脖子”的信任危机。对用户而言,擦亮双眼、留存凭证是底线;对行业而言,技术向善、规则先行才是破局关键。唯有双方共同筑牢安全防线,才能让每一笔支付都对应着清晰的订单,让虚拟商品的交易回归“一手交钱、一手交货”的本质。