游戏玩家对“点券”的需求从未停止,从《王者荣耀》的皮肤到《原神》的创世结晶,虚拟道具的购买往往与充值绑定。然而,当官方渠道的定价让部分玩家望而却步时,“卡盟点券充值”作为一种替代方案悄然兴起。随之而来的疑问是:卡盟点券充值可靠吗?真的能充到游戏币吗?这两个问题,直击玩家对“安全”与“实效”的双重诉求,也折射出数字消费时代灰色交易的复杂性。

卡盟点券充值,本质上是第三方游戏点券交易平台提供的充值服务。这类平台通常以“低价折扣”“快速到账”为卖点,吸引对价格敏感的玩家群体——比如学生党或追求性价比的休闲玩家。其运作逻辑,是通过批量采购、回收或非官方渠道获取游戏点券,再以低于官方的价格转售。理论上,这种模式能为玩家节省开支,但“可靠”二字,却始终笼罩在不确定性之中。毕竟,卡盟并非游戏官方授权渠道,其背后的货源、资质、技术保障,都远不如官方充值体系透明。

要判断卡盟点券充值是否可靠,需从“安全性”与“实效性”两个维度拆解。安全性方面,最大的风险在于“平台跑路”与“账号封禁”。部分卡盟平台利用“先付款后到账”的模式,在收取费用后以“系统维护”“人工审核”等借口拖延,甚至直接失联。更有甚者,会诱导玩家提供游戏账号密码,导致账号被盗、装备点券被洗劫一空。实效性方面,“能否充到游戏币”则取决于卡盟与游戏官方的技术博弈。游戏官方通常禁止第三方交易,会通过风控系统监测异常充值行为——比如短时间内大量充值、非常用IP登录支付等。一旦被判定为“非官方充值”,轻则点券被追回,重则账号被永久封禁。此时,即便卡盟声称“能充到”,也只是暂时的“表面到账”,后续风险全由玩家承担。

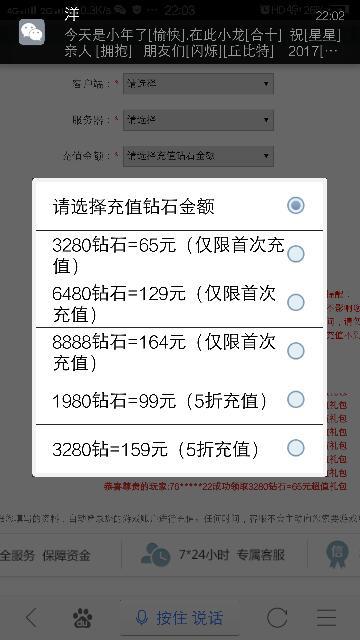

那么,为什么仍有玩家前赴后继选择卡盟点券充值?核心原因在于“价格差”。官方渠道的点券往往定价固定,比如《王者荣耀》6元=60点券,而卡盟可能打出“4.5元=60点券”的折扣,对高频充值的玩家而言,累计节省的金额相当可观。此外,部分卡盟承诺“秒到账”“24小时客服”,迎合了玩家对效率的需求。但这种“性价比”的背后,是隐性成本的增加——比如个人信息泄露风险(注册卡盟需手机号、支付信息)、账号安全风险(部分卡盟要求提供游戏账号辅助充值),以及一旦出现纠纷,维权几乎无门的困境。毕竟,卡盟平台多注册在监管宽松的地区,甚至使用境外服务器,玩家很难通过法律途径追责。

更深层次看,卡盟点券充值的存在,本质上是游戏官方定价策略与玩家消费需求失衡的产物。当官方将虚拟道具与社交属性、竞技体验深度绑定(如限定皮肤只能通过点券购买),却又维持较高定价时,自然会催生灰色交易市场。卡盟正是抓住了这种“刚需”,在规则边缘游走。但值得注意的是,随着游戏行业对反作弊、反盗刷技术的升级,卡盟充值的“成功率”正在下降。例如,部分游戏已引入“设备指纹”“行为分析”等技术,能精准识别第三方平台生成的点券,即使到账也会被快速回收。这意味着,玩家投入的真金白银,可能只是换来一场“空欢喜”。

对于坚持选择卡盟点券充值的玩家,并非没有降低风险的方法。首先,需严格筛选平台——优先选择运营时间长、用户评价真实、支持第三方担保交易的平台(如通过支付宝、微信支付等有交易保障的渠道),避免直接转账。其次,坚持“小额试充”——初次充值时尽量选择最低金额,确认到账稳定且账号无异常后,再逐步增加。最后,务必保护个人信息,绝不向平台提供游戏账号密码、身份证号等敏感数据。即便如此,这些操作也只能降低风险,无法完全规避“卡盟充值不可靠”的本质问题。

从行业趋势看,随着国家对虚拟货币交易、游戏外挂等灰色产业的打击力度加大,卡盟点券充存的生存空间正在被压缩。游戏厂商也在通过优化充值活动(如节日折扣、首充优惠)来分流玩家,减少对第三方渠道的依赖。但对普通玩家而言,与其在“卡盟点券充值可靠吗”的疑问中冒险,不如回归官方渠道——虽然价格可能略高,但安全与售后保障是卡盟无法比拟的。毕竟,虚拟世界的“性价比”,不该以现实世界的财产安全为代价。

卡盟点券充值的“可靠性”,从来不是一道非黑即白的判断题,而是一场关于风险与收益的博弈。它像一面镜子,照见数字消费时代用户对“低价”的执念,也暴露出行业监管与自律的缺失。对于玩家而言,“真的能充到游戏币”只是第一步,“安全充、安心玩”才是长久之计。在虚拟与现实的边界日益模糊的今天,理性选择充值渠道,既是对个人财产的保护,也是对健康游戏生态的维护。毕竟,游戏的本质是快乐,而非在充值陷阱中焦虑。