在快节奏的现代生活中,送礼逐渐从“心意表达”异化为“时间消耗”——为挑选一件合适的礼物反复比价、担心收礼人喜好不符、包装配送耗时耗力,甚至因异地距离而错过重要时刻。卡盟礼品卡平台的出现,正是对这一痛点的精准回应,它以“轻松搞定送礼难题,省心省力!”为核心价值,通过数字化整合与流程优化,让送礼回归纯粹的情感传递本质。

现代送礼场景的困境远不止“选择困难”这么简单。对于职场人而言,节日福利、客户维护需要批量处理礼物,传统实物采购不仅成本高昂,还难以满足员工或客户的个性化需求;对于家庭用户,长辈的健康需求、朋友的兴趣偏好差异巨大,线下挑选往往“众口难调”;而异地送礼更面临物流时效、包装破损等风险。这些问题叠加,使得“送礼”从一件温暖的事变成了沉重的负担。卡盟礼品卡平台通过“品类聚合+灵活兑换”的模式,从根本上打破了这些限制——用户无需再纠结于“送什么”,而是通过平台提供的多品牌、多场景礼品卡,让收礼人按需自选,既保障了礼物的实用性,又省去了挑选、包装、配送的全流程操作。

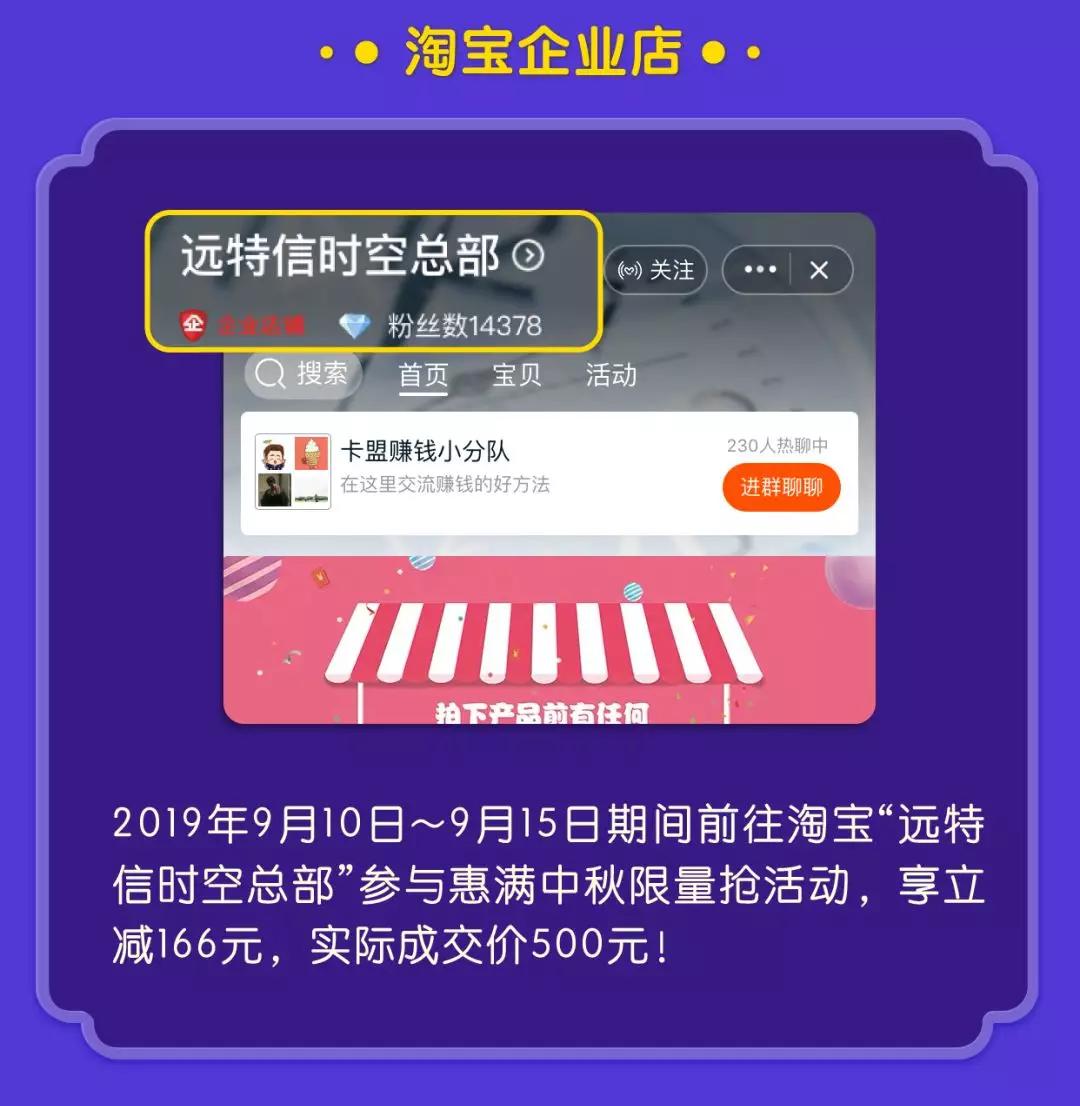

从运作逻辑看,卡盟礼品卡平台的核心是“资源整合”与“体验简化”。上游对接品牌方,涵盖餐饮(如星巴克、麦当劳)、电商(如京东、淘宝)、娱乐(如视频会员、游戏充值)、生活服务(如家政、体检)等多元领域,形成“一站式礼品卡库”;下游连接用户,通过线上平台(APP/小程序/网站)实现“选卡-下单-支付-配送”全流程数字化。用户只需几分钟即可完成操作,支持电子卡券即时到账(如发送至微信或短信),或选择实体卡快递配送,彻底告别“提前十天备礼”的焦虑。这种“去中间化”的设计,不仅降低了时间成本,更通过规模化采购压缩了价格,让用户用更少的预算实现更高的送礼价值。

对个人用户而言,卡盟礼品卡平台的价值体现在“精准匹配”与“情感兼顾”。例如,为喜欢咖啡的同事选一张瑞幸礼品卡,为爱读书的朋友选一张当当购物卡,为父母选一张体检服务卡——平台清晰的分类标签和搜索功能,让“按需送礼”变得轻而易举。更重要的是,它解决了“礼物闲置”的尴尬:传统礼物可能因尺寸、款式不符而被束之高阁,而礼品卡赋予收礼人自主选择权,确保每一份心意都能被“用出去”。部分平台还支持自定义贺卡、定时发送等功能,在便捷的同时保留了情感温度,让数字化工具不再是冷冰冰的交易媒介,而是心意的“传递者”。

企业用户则是卡盟礼品卡平台的另一大受益群体。在员工福利场景中,传统实物福利(如米面油、家电)不仅采购流程繁琐,且难以满足年轻员工对“个性化”的需求——有人喜欢数码产品,有人偏好体验类服务。而礼品卡平台支持“统一采购、自主兑换”,员工可根据喜好选择商品或服务,企业则通过后台批量管理订单、发放数据统计,大幅降低行政成本。在商务往来中,礼品卡作为“轻量级”礼品,搭配企业定制功能(如印制LOGO、专属祝福语),既能传递诚意,又避免了贵重礼品的合规风险。此外,节日期间企业通过平台向客户批量发送礼品卡,不仅能提升客户好感度,还能借助平台的数据分析功能,追踪客户兑换行为,为后续营销提供参考。

从行业趋势看,卡盟礼品卡平台正朝着“智能化”与“生态化”方向深度演进。一方面,大数据与AI技术的应用让平台更懂用户:通过分析收礼人的消费习惯(如常购品牌、偏好品类),智能推荐合适的礼品卡;通过用户画像标签(如年龄、地域、职业),实现“千人千面”的选卡建议。例如,为Z世代用户推荐潮流品牌电商卡,为中年群体推荐健康服务卡,精准度大幅提升。另一方面,生态整合成为平台竞争的关键——与本地生活服务平台打通,实现“礼品卡+外卖/到店服务”组合;与社交软件联动,支持微信直接发送卡券并查看对方是否兑换;甚至与数字人民币结合,探索更安全、便捷的支付方式。这些创新不仅拓展了礼品卡的使用场景,更让其成为连接“人-货-场”的数字化纽带。

当然,行业快速发展也伴随着挑战。部分平台存在卡券真伪难辨、售后响应滞后等问题,这要求平台加强品牌合作审核,建立完善的客服体系;税务合规性是另一重点,企业采购礼品卡需符合相关规定,平台需提供合规发票与消费凭证;此外,如何在“便捷”与“情感”之间找到平衡,避免送礼行为过度工具化,也是平台需要思考的方向——例如,通过虚拟礼物包装、AI生成祝福语等功能,让技术服务于情感表达,而非取代它。

归根结底,卡盟礼品卡平台的价值不止于“解决送礼难题”,更在于重构了现代人际交往中的“效率与情感”关系。它剥离了传统送礼中繁琐的形式主义,让用户将更多精力放在“心意”本身,而非“流程”负担。对于普通用户,它是省时省力的“送礼神器”;对于企业,它是高效管理的“福利工具”;对于整个行业,它是数字化浪潮下“礼品经济”升级的缩影。选择正规平台、关注服务细节,让每一次送礼都既轻松又有温度——这或许就是卡盟礼品卡平台带给我们的最朴素的启示。