当前青少年游戏沉迷问题已成为社会关注的焦点,而作为游戏分发与运营的关键节点,卡盟平台在防沉迷体系中的作用尚未被充分挖掘。当游戏厂商的端内防沉迷系统面临“多账号绕过”“数据滞后”等困境时,卡盟作为连接用户、游戏与支付的核心枢纽,能否主动调整防沉迷系统架构,成为保障青少年健康游戏的关键突破口。卡盟并非简单的游戏渠道,而是构建全链路防沉迷生态的“数据枢纽”与“管理闸门”,其系统调整不仅关乎技术实现,更涉及平台责任与行业协同的深层变革。

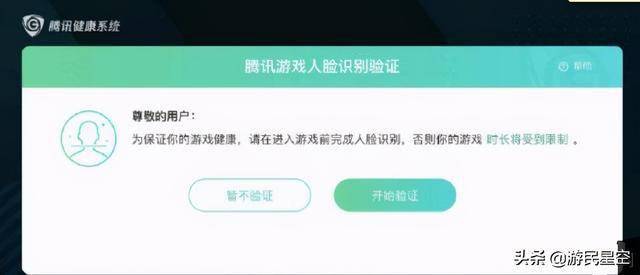

现有防沉迷体系的痛点,恰恰凸显了卡盟调整的必要性。目前多数游戏的防沉迷系统依赖厂商端独立运行,导致“数据孤岛”现象普遍:青少年可通过购买不同游戏账号、借用家长身份信息、使用多设备切换等方式规避限制。据行业观察,超三成未成年人曾通过“租号”“买号”突破时长限制,而卡盟作为账号交易与充值的主要场景,天然具备识别异常行为的技术优势。例如,当同一设备在短时间内登录多个不同游戏账号,或支付行为与年龄特征明显不符(如深夜高频小额充值)时,卡盟的系统能通过数据建模提前预警。这种“前置式干预”比游戏厂商的“后置式封禁”更主动,能有效切断沉迷链条的起始环节。

卡盟调整防沉迷系统的核心价值,在于其“跨平台整合能力”与“用户行为全周期管理”。不同于单一游戏厂商只能掌握本产品的用户数据,卡盟平台连接了数十甚至上百款游戏,能构建覆盖“注册—登录—充值—游戏行为”的全链路数据模型。通过整合不同游戏的使用时长、时段偏好、消费记录等数据,系统可精准识别“沉迷用户画像”:如某青少年在工作日深夜仍持续多款游戏登录,或月均充值远超同龄人平均水平。基于此,卡盟可联动游戏厂商实施差异化管控——对疑似沉迷用户自动触发“强制下线提醒”,或限制其在非节假日的充值额度。这种“平台级协同”打破了各游戏厂商各自为战的局限,让防沉迷从“单点防御”升级为“立体防控”。

技术落地层面,卡盟调整防沉迷系统需聚焦“精准识别”与“柔性管理”两大方向。在精准识别上,可引入AI行为分析与设备指纹技术:通过捕捉用户操作习惯(如点击速度、路径选择)、设备硬件特征(如MAC地址、CPU序列号),建立“唯一用户ID”,即便更换账号或设备也能持续追踪。例如,当系统检测到同一设备在不同游戏账号中均出现“连续在线超4小时”的行为时,可自动判定为沉迷风险,并同步向家长端推送预警。在柔性管理上,需避免“一刀切”式封禁,转而采用“时长分级+内容过滤”模式:对12-16岁用户默认限制单日游戏时长不超过1.5小时,且禁止在21:00后登录;对含暴力、低俗内容的游戏,即使通过实名认证也禁止未成年人访问。这种“精准滴灌”式的管控,既能有效限制沉迷,又不会剥夺青少年适度娱乐的权利。

行业协同是卡盟系统调整落地的关键支撑。防沉迷并非卡盟的单方责任,而是需要游戏厂商、监管部门、家长、学校共同参与的系统工程。卡盟可牵头建立“游戏防沉迷数据联盟”,推动成员厂商共享用户行为数据,统一异常行为判定标准;同时对接公安部门实名认证系统,确保用户年龄信息真实有效。在家长端,卡盟可开发“青少年游戏监护”小程序,允许家长绑定孩子账号后,实时查看游戏时长、消费明细,并通过“一键禁玩”“时段设置”等功能远程管控。这种“平台搭台、多方唱戏”的模式,能让防沉迷从“被动合规”转向“主动共建”,形成监管有力度、平台有精度、家长有参与度的良性生态。

当然,卡盟调整防沉迷系统也面临成本与用户体验的双重挑战。技术上,数据整合与AI模型研发需要持续投入,中小型卡盟平台可能难以承担;运营中,过度严格的管控可能引发用户流失,尤其对依赖青少年用户的休闲游戏而言。对此,卡盟可通过“分层服务”平衡商业利益与社会责任:对接入防沉迷系统的游戏给予流量倾斜,优先推荐“健康游戏”标签;对主动配合管控的厂商降低技术服务费,形成“合规即受益”的行业导向。同时,通过优化提醒机制(如游戏结束前推送“休息提示”)而非强制中断,减少用户抵触心理,让防沉迷从“限制”变为“引导”。

归根结底,卡盟调整防沉迷系统不仅是技术升级,更是对“游戏价值”的重新定义。当青少年在游戏中获得的不再是短暂的感官刺激,而是通过适度放松激发学习动力、通过团队协作培养社交能力时,游戏才能真正成为成长的助力。卡盟作为游戏产业的“基础设施”,其系统调整的成败,将直接影响千万青少年的数字生活轨迹。唯有以技术为笔、以责任为墨,才能在游戏与成长之间画出清晰的边界,让卡盟平台成为守护青少年健康游戏的“第一道防线”,而非沉迷滋生的“灰色地带”。这不仅是对社会关切的回应,更是游戏产业迈向高质量发展的必由之路。