卡盟自动扣款怎么回事?钱是如何不翼而飞的呢?这是许多虚拟商品交易用户近年来频繁遇到的困惑。在游戏点卡、话费充值、虚拟服务等卡盟平台上,“自动扣款”本应是提升用户体验的功能,却逐渐演变成部分用户钱款流失的隐形陷阱。究其本质,卡盟自动扣款并非神秘的技术黑箱,而是用户授权、平台规则与支付机制共同作用的结果,其中暗藏的信息不对称、条款模糊与监管漏洞,才是导致钱款“不翼而飞”的关键。

卡盟作为虚拟商品的线上交易平台,其核心业务围绕游戏点卡、软件授权、会员服务等数字化产品展开。为提升用户复购率与操作便捷性,平台普遍引入自动扣款功能——用户首次支付时勾选“自动续费”或“一键订阅”,后续便可在约定周期内直接扣款,无需重复输入支付信息。然而,这种“便捷”的背后,往往隐藏着对用户权益的忽视。部分平台在自动扣款的授权流程中刻意模糊操作路径:将“自动续费”选项默认勾选,或将其隐藏在冗长的用户协议中,用户在不经意间便完成了授权;更有甚者,在用户取消自动扣款时设置复杂流程,如要求通过客服电话申请、等待3-7个工作日审核,或以“会员权益未到期”为由拒绝即时生效,导致用户在等待期间仍被持续扣款。

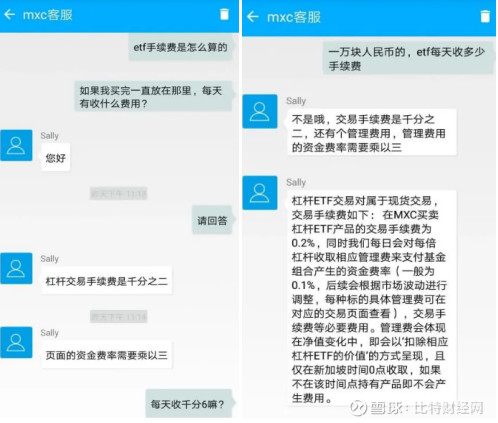

从技术机制层面看,卡盟自动扣款的实现依赖三方协作:用户端支付工具(如微信支付、支付宝)、卡盟平台与支付机构接口。用户授权后,平台根据预设规则(如每月1日自动续费)向支付机构发送扣款指令,支付机构验证用户账户余额或支付额度后完成转账。这一流程看似严谨,实则存在多个风险节点。其一,授权验证机制薄弱。部分平台仅通过用户单次点击完成授权,未设置二次密码验证或生物识别,一旦账户被盗用或遭遇钓鱼链接攻击,不法分子可轻易利用已保存的自动扣款权限盗刷资金。其二,扣款规则不透明。平台未在扣款前通过短信、App推送等方式明确告知用户扣款金额、用途及周期,用户往往在收到银行扣款通知后才察觉异常,此时资金已转出,追回难度极大。其三,支付接口风控缺失。个别平台为追求交易量,降低支付机构的风控门槛,对异常扣款(如同一账户短时间内多次扣款、异地登录扣款)未触发预警机制,为恶意扣款提供了可乘之机。

用户钱款“不翼而飞”的核心原因,在于卡盟平台对“用户授权”的异化处理。法律意义上,有效的用户授权需建立在“知情且同意”的基础上,但现实中,平台常利用信息差将“默认勾选”包装成“用户主动选择”。例如,某游戏点卡平台在用户购买首月会员时,以“开启自动续费立享5折优惠”为诱饵,将“自动续费”选项设置在支付按钮下方的小字区域,用户急于完成支付时极易忽略;续费周期届满前,平台仅以系统弹窗形式提示“即将自动续费”,但关闭弹窗即视为同意续费,用户若未仔细阅读弹窗中的“继续使用即视为同意”条款,便会陷入“被续费”的陷阱。此外,部分平台通过“会员等级绑定”“特权延续”等话术,暗示用户若取消自动扣款将失去已享权益,变相胁迫用户维持授权,这种“捆绑式授权”已超出正常商业合作的范畴,涉嫌侵犯消费者的自主选择权。

更深层次的行业乱象,源于虚拟商品交易领域的监管滞后与平台逐利本性。相较于实体商品交易,虚拟服务的“无形性”使得自动扣款的争议难以通过物流、商品质量等标准界定,监管部门缺乏明确的处罚依据;而自动扣款带来的稳定现金流,让平台有动力通过“技术手段”延长用户生命周期——有数据显示,开通自动扣款的用户平均年消费额是普通用户的3倍以上,这驱使平台在用户协议中设置“霸王条款”,如“自动续费需提前30日申请取消,未申请则视为续费”,将用户的“取消权”转化为“续费默认权”。更值得警惕的是,部分中小卡盟平台为降低成本,使用非正规支付接口或自建支付系统,缺乏数据加密与安全防护,用户支付信息可能被平台内部人员盗用或泄露,导致“自动扣款”沦为盗刷资金的“合法外衣”。

面对卡盟自动扣款的风险,用户需提升自我保护意识:在支付时仔细核对页面选项,取消不必要的“自动续费”勾选;定期检查支付账单,发现异常扣款立即联系平台客服并支付机构申请退款;同时,避免在公共网络环境下完成支付操作,防止账户信息被窃取。对平台而言,合规经营是长远发展的基石:应将自动扣款选项设为“非默认勾选”,在扣款前通过用户预留联系方式发送明确通知,简化取消流程,实现“一键关闭”。监管部门则需加快虚拟商品交易立法,明确自动扣款的授权标准、信息披露义务及违规处罚措施,建立“平台-支付机构-用户”三方联动的纠纷解决机制,让每一笔扣款都经得起“知情同意”的检验。

卡盟自动扣款本身并非洪水猛兽,它是数字经济发展的产物,其初衷是为了提升交易效率。但当“便捷”成为侵犯用户权益的借口,当“授权”沦为平台逐利的工具,这一功能便失去了存在的正当性。唯有用户保持警惕、平台坚守底线、监管及时补位,才能让自动扣款回归“服务用户”的本质,避免更多人的钱款在“不知不觉”中不翼而飞。