卡盟账号被封禁,对依赖其进行交易或运营的用户而言,无异于数字资产被“冻结”。为何有些账号能快速解封,有些却石沉大海?卡盟解封的神秘感,实则源于平台规则的模糊性、申诉机制的信息差,以及用户对违规认知的偏差。要实现账号重获自由,并非依赖“玄学”,而是需穿透表象,掌握合规解封的核心逻辑,同时建立长期账号安全意识。

卡盟账号被封禁,本质是平台对违规行为的管控。常见的封禁原因包括:涉嫌虚假交易、使用外挂或第三方插件、信息泄露导致账号被盗用、频繁触发风控系统等。但平台的《用户协议》往往条款宽泛,如“维护平台生态”“禁止恶意行为”等表述缺乏明确界定,导致用户对“违规边界”认知模糊。这种规则的不透明,直接造就了卡盟解封的“神秘感”——用户不清楚自己究竟触碰了哪条红线,更不知申诉时该从何入手,只能被动等待平台裁决,或尝试非正规渠道“疏通”,反而陷入更深的违规风险。

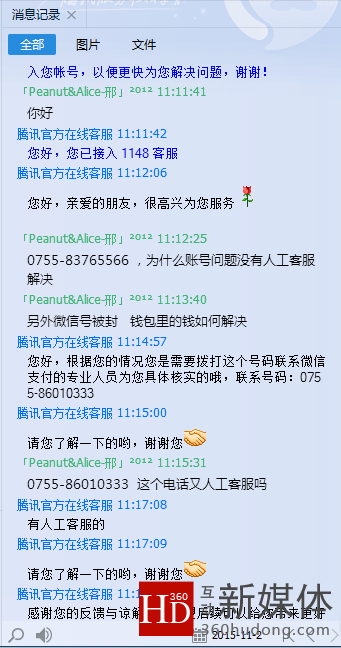

解封的神秘性,还体现在申诉机制的信息壁垒上。多数平台仅提示“账号违反规定”,却未提供具体的违规节点、时间戳或证据链。用户申诉时,常因无法针对性回应而石沉大海。例如,某用户因“异常登录”被封,却不知是异地登录触发了风控,还是设备ID被标记;某商家因“虚假交易”被限权,却无法判断是买家投诉还是系统误判。这种信息不对称,让解封过程如同“盲人摸象”,用户只能凭猜测提交申诉材料,成功率自然低下。此外,平台的审核标准并非一成不变,会根据市场环境、政策调整动态变化,进一步增加了用户应对的难度。

要打破这种神秘感,需回归“合规解封”的本质:用平台可验证的证据链,证明账号行为的正当性,或证明封禁存在误判。具体而言,合法解封需把握三个核心步骤:精准定位违规原因、构建有效申诉材料、建立高效沟通渠道。

首先,精准定位违规原因,是解封的前提。用户需通过平台提供的申诉入口、客服反馈或第三方工具(如登录日志、交易记录),反向推导封禁触发点。例如,若因“频繁登录失败”被封,需核查是否为密码错误过多、网络异常或设备更换;若因“交易异常”被限权,需梳理订单详情,确认是否存在退款、投诉或刷单行为。这一过程需要用户具备“数据思维”——将模糊的“违规提示”转化为具体的可验证行为,避免主观臆断。

其次,构建有效申诉材料,是解封的关键。申诉材料的核心是“证明清白+表明整改”,而非单纯辩解。具体而言,需包含三部分:一是身份验证,证明账号使用权归属,如身份证、绑定的手机号或历史交易记录;二是行为证据,针对违规原因提供佐证,如异地登录的行程单、设备更换的购买凭证、交易纠纷的聊天记录等;三是整改承诺,说明已针对问题采取的措施,如修改密码、停止可疑交易、参加平台合规培训等。例如,某用户因“发布虚假商品信息”被封,若能提供商品实拍图、供应商合同及过往好评记录,并承诺完善商品描述,申诉成功率将大幅提升。值得注意的是,材料需真实可验证,伪造证据不仅会导致解封失败,还可能面临账号永久封禁的处罚。

最后,建立高效沟通渠道,是解封的加速器。平台的申诉流程往往存在“响应滞后”问题,用户需主动跟进,而非被动等待。一方面,可通过客服电话、在线留言等多渠道提交申诉,确保材料被及时处理;另一方面,若初次申诉被拒,需根据反馈补充新证据,而非重复提交相同内容。例如,某平台因“账号关联风险”封禁用户,若用户能证明关联账号为家人使用,并提供亲属关系证明及共同使用说明,二次申诉的成功率会显著提高。此外,保持沟通态度的专业性也很重要——情绪化的指责或威胁,只会增加审核员的抵触心理,反而不利于问题解决。

然而,现实中仍有部分用户试图通过“灰色渠道”实现“快速解封”,如购买第三方解封服务、找平台内部人员“通融”。这些行为看似“轻松”,实则暗藏巨大风险:第三方解封服务可能窃取账号信息,导致二次被盗;所谓“内部关系”多为诈骗,不仅无法解封,还可能让用户遭受财产损失。更重要的是,依赖非正规渠道解封,本质是对规则的漠视,即便短期恢复账号,未来仍可能因同类问题再次被封。真正的“轻松解封”,建立在合规基础上,而非投机取巧。

账号重获自由后,更重要的是建立长期安全意识,避免陷入“封禁-解封-再封禁”的恶性循环。这需要用户做到三点:一是主动学习平台规则,定期关注《用户协议》更新,明确“可为”与“不可为”;二是规范账号操作,如定期修改密码、开启双重验证、避免使用公共网络登录敏感账号;三是理性参与交易,在卡盟平台中保留完整的沟通记录、凭证单据,以便在纠纷发生时提供证据。账号安全不是“一次性解封”的终点,而是持续管理的起点。

卡盟解封的神秘感,本质是规则认知与信息不对称的产物。打破这种神秘,无需寻找“捷径”,而需回归合规逻辑:用证据证明清白,用沟通化解误解,用预防杜绝风险。账号重获自由的过程,也是用户对平台规则、数字资产管理的深度理解过程。唯有将合规意识内化为行为习惯,才能让账号真正“自由”驰骋于数字市场,而非在封禁与解封的循环中消耗精力。