在未成年人网络保护日益受到重视的背景下,国家防沉迷系统通过实名认证、人脸识别、时长限制等手段,为青少年健康成长筑起了一道“数字防火墙”。然而,随着防沉迷机制的不断完善,市场上却涌现出大量声称能“解除防沉迷限制”的“卡盟解除防沉迷平台”,这些平台以“轻松绕过”“无门槛解锁”为卖点,吸引着急于为孩子“解绑”的家长,或是试图突破游戏限制的未成年人。那么,这些所谓的“卡盟解除防沉迷平台”真的有效吗?其宣称的“轻松绕过限制”究竟是技术突破还是违法陷阱?

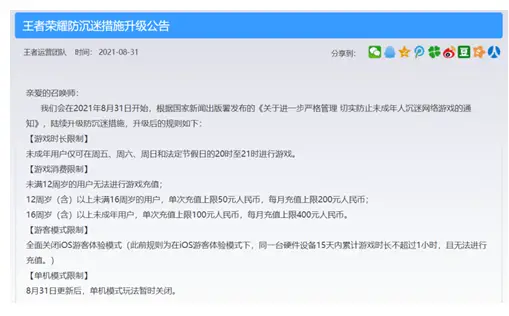

防沉迷系统的技术壁垒与政策逻辑,决定了“解除”服务的先天无效性。 当前主流游戏平台的防沉迷系统,核心依托于国家统一的实名认证数据库与动态人脸识别技术。前者通过对接公安部身份信息核验系统,确保账号注册信息的真实性与唯一性,从源头上杜绝虚假实名;后者则通过AI算法实时监测用户行为,当检测到账号登录与实名信息不符、或短时间内连续登录异常时,会触发强制人脸核验,甚至直接暂停账号功能。这种“硬核”技术组合,本质上是将未成年人保护从“平台自律”升级为“国家强制”,其数据安全性与技术权威性远非民间“卡盟平台”所能破解。所谓“卡盟解除防沉迷”,通常不过是利用早期防沉迷系统的漏洞(如部分平台未接入人脸识别),或通过租借、购买已实名成年账号的方式“曲线救国”,但随着政策要求全面落地,这类手段早已失去生存空间——2022年起,所有新注册游戏账号必须强制接入人脸识别,存量账号也需定期核验,所谓“租借大号”不仅面临账号被封禁的风险,更可能因涉及公民个人信息买卖而触犯法律。

“轻松绕过”的营销话术背后,隐藏着多重风险与法律红线。 这些“卡盟解除防沉迷平台”的运作模式,本质上是通过信息差与用户焦虑牟利的灰色产业链。它们或以“技术破解”为噱头,诱导用户下载恶意插件,窃取账号密码与支付信息;或以“内部渠道”为幌子,收取高额服务费后提供虚假的“实名认证服务”,实则使用伪造的身份信息或批量注册的“僵尸号”,一旦被平台检测到,轻则账号被永久封禁,重则用户因参与虚假认证面临法律责任。更值得警惕的是,部分平台甚至与境外黑灰产勾结,通过非法获取的公民身份信息为未成年人“实名认证”,这种行为已涉嫌违反《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国个人信息保护法》,甚至可能构成“侵犯公民个人信息罪”。事实上,国家新闻出版署多次明确表示,任何形式的“代充值”“解防沉迷”服务均属违规,游戏平台一旦发现此类行为,将依法依规对账号进行处置,绝不姑息。

未成年人沉迷游戏的根源,不在于“防沉迷系统是否可绕过”,而在于家庭与社会引导的缺失。 现实中,不少家长选择通过“卡盟平台”为孩子解除防沉迷,本质上是将教育责任外包给技术手段,忽视了沉迷问题的深层成因——或许是家庭陪伴不足,或许是孩子现实社交受挫,又或是游戏设计本身具有的成瘾性机制。研究表明,防沉迷系统的有效性,不仅在于技术限制,更在于家庭监管的协同。例如,通过“成长守护平台”与孩子共同制定游戏时间、培养线下兴趣,远比冒险使用违规“解除服务”更有效。值得注意的是,部分未成年人为了绕过防沉迷,会主动寻求“卡盟平台”的帮助,这恰恰暴露了网络素养教育的缺失——当孩子无法正确认识游戏与现实的边界时,简单的“限制”或“解除”都无法从根本上解决问题,唯有通过学校、家庭、社会的合力,引导他们建立健康的网络使用习惯,才是治本之策。

技术向善是数字时代的必然要求,防沉迷系统的完善方向更应是“精准保护”而非“简单限制”。 随着AI、大数据技术的发展,未来的防沉迷系统将更加注重个性化与人性化。例如,通过分析用户行为数据区分“正常娱乐”与“病态沉迷”,对后者提供心理干预而非一刀切限制;或通过家庭共享功能,让家长与孩子共同协商游戏时间,实现“疏堵结合”。这种技术升级,不仅不会为“卡盟解除平台”留下可乘之机,反而会倒逼整个行业从“规避监管”转向“合规创新”。事实上,近年来主流游戏平台已在积极探索“游戏适龄提示”“家长监控模式”等创新功能,这些举措既保护了未成年人,也尊重了成年用户的合理娱乐需求,真正实现了技术的社会价值。

面对“卡盟解除防沉迷平台”的诱惑,我们必须清醒认识到:任何试图绕过国家监管、突破法律底线的行为,最终都将付出沉重代价。防沉迷系统不是“枷锁”,而是守护青少年成长的“安全网”;所谓“轻松绕过”不是“捷径”,而是通向违法与风险的“歧途”。唯有全社会共同筑牢技术防护、法律惩戒与家庭教育“三道防线”,才能让网络空间真正成为未成年人健康成长的沃土,让技术进步的成果服务于人的全面发展,而非成为规避责任的工具。