近期“卡盟被封”的消息在虚拟交易圈持续发酵,不少用户突然发现自己常用的充值平台无法访问,相关社群里“卡盟还能用吗”的疑问刷屏。这场看似突然的监管风暴,实则暴露了虚拟交易行业长期积累的结构性问题——卡盟这个曾游走在灰色地带的“虚拟物品超市”,究竟为何走到今天这一步?它还有没有存在的空间?

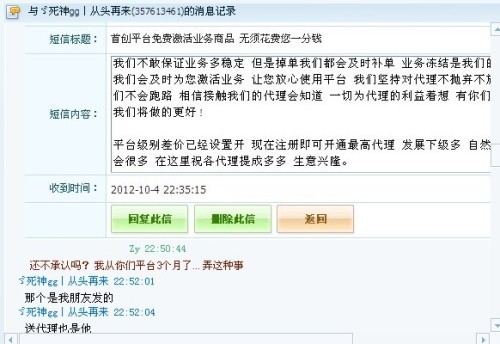

卡盟,全称“卡盟平台”,最初是游戏充值卡、Q币、话费等虚拟商品的分销渠道。早期它以“低价充值”为卖点,通过批量采购运营商折扣卡、游戏厂商代理资格,再以低于官方价10%-30%的价格卖给中小用户和下级代理,形成了一套“金字塔式”的分销体系。但随着规模扩大,部分平台开始触碰红线:有的用“虚假充值”(比如利用系统漏洞生成临时卡密)吸引用户,有的沦为洗钱工具(通过虚拟交易转移非法资金),还有的直接售卖游戏外挂、盗版软件等违禁品。这种“野蛮生长”的模式,最终让卡盟成为监管的重点对象。

事实上,卡盟被封并非孤立事件,而是国家“清朗网络空间”行动的必然延伸。近年来,《网络安全法》《反电信网络诈骗法》等法规相继实施,监管部门对虚拟交易平台的合规要求日益严格。卡盟模式中“资金流向不透明”“交易主体匿名”“商品来源存疑”等问题,与监管要求的“实名制”“反洗钱”“商品溯源”形成直接冲突。例如,某头部卡盟平台因未落实用户实名认证,被卷入一起洗钱案件,涉案金额超亿元,最终被警方关停。这类案例让监管部门意识到,放任卡盟野蛮生长,可能成为网络犯罪的温床,因此“一刀切”式的关停违规平台,成为净化网络环境的必要手段。

从行业本质看,卡盟的“低价优势”建立在违规成本之上。为了维持低价,平台必须压缩进货成本,这就导致两种可能:要么与运营商“内鬼”勾结,获取非正规渠道卡密(这种行为本身就违法);要么通过“拆东墙补西墙”的庞氏骗局维持运转,用新用户的充值款支付老用户的提现。2023年某知名卡盟突然跑路,导致超10万用户无法提现,涉案金额达5000万元,这类事件让用户对卡盟的信任度降至冰点。更严重的是,部分平台在用户注册时索要身份证信息、银行卡号等敏感数据,但安全防护措施却形同虚设,导致大量用户信息被泄露,甚至被用于电信诈骗。当“低价”背后是“高风险”,卡盟的崩塌只是时间问题。

与此同时,社交媒体的放大效应让卡盟问题从“行业潜规则”变成“公共议题”。在抖音、小红书等平台,“卡盟跑路”“卡盟被封”的搜索量激增,大量用户分享维权经历,有的甚至曝光平台与代理勾结欺骗消费者的细节。媒体也持续跟进调查,从“揭秘卡盟暴利模式”到“监管漏洞如何让卡盟存活多年”,报道的深度和广度不断加码。这种舆论压力不仅倒逼监管部门加大执法力度,也让更多用户意识到“低价充值”背后的风险,开始主动远离不合规平台。当用户用脚投票,卡盟的生存空间自然被进一步压缩。

那么,卡盟还能用吗?答案是:合规的“卡盟”或许能存在,但必须彻底告别过去的“灰色模式”。目前,已有部分平台尝试转型:比如与官方运营商合作,成为正规授权分销渠道,所有交易记录可追溯,资金由第三方支付平台托管;再比如聚焦虚拟商品的“合规增值服务”,比如游戏账号安全检测、虚拟物品交易担保等,通过专业服务而非低价吸引用户。这类平台虽然失去了“低价”标签,但凭借合规性和安全性,正在重新赢得用户信任。例如,某转型后的卡盟平台在2024年第一季度,合规交易额同比增长了40%,用户投诉率下降了80%。这证明,合规化并非“死路”,而是卡盟行业“重生”的必由之路。

长远来看,卡盟行业的生存逻辑正在发生根本性改变。过去“靠信息差赚钱”的模式,在监管趋严和用户意识觉醒的双重压力下难以为继;未来,只有“靠合规和服务赚钱”的平台才能存活。这意味着卡盟需要从“虚拟物品倒卖者”转变为“虚拟交易服务商”:不仅要确保商品来源合法,还要为用户提供交易安全保障、纠纷解决机制,甚至利用区块链技术实现虚拟商品的溯源和确权。这种转型虽然艰难,却是行业走向成熟的必经之路——当虚拟交易不再是法外之地,卡盟才能真正摆脱“被封”的阴影,成为数字经济中健康的一环。

归根结底,“卡盟还能用吗”的疑问背后,是用户对虚拟交易安全性的焦虑,也是行业对合规路径的探索。封禁违规卡盟不是终点,而是引导整个虚拟交易行业走向规范化的起点。对于用户而言,选择平台时不妨多问一句“是否合规”;对于从业者而言,放弃“打擦边球”的侥幸,拥抱合规经营,才是长久之道。虚拟交易的本质是连接需求与供给,而合规则是连接的基石——只有基石稳固,虚拟经济的“大厦”才能建得更高更稳。