卡盟作为虚拟商品交易的重要平台,其退款流程的可靠性与投诉后的退款成功率,直接关系到用户权益保障与平台信任度。现实中,不少用户在遭遇交易纠纷时,常因退款流程复杂、投诉无门而陷入维权困境——卡盟退款流程靠谱吗?投诉后能否顺利拿到退款?这需要从流程机制、责任界定、维权路径等多维度拆解。

当前多数卡盟平台的退款流程,多遵循“用户申请-平台初审-商家处理-结果反馈”的链条。但实际操作中,“初审”环节常因规则模糊成为争议点:部分平台要求用户“未使用且未激活”才能退款,却未明确“使用”的判定标准(如游戏卡号是否绑定账号);商家则可能以“虚拟商品特殊性”为由拒绝退款,却忽略自身未履行如实告知义务的情况。这种规则不透明导致用户在申请退款时缺乏预期,甚至因不符合商家单方面制定的“隐性门槛”而被直接驳回,让“卡盟退款流程”在用户眼中打上“不靠谱”的标签。

平台责任缺位是影响退款体验的关键因素。部分卡盟平台为吸引商家入驻,对商家资质审核宽松,甚至默许商家设置“不退不换”的霸王条款。当用户与商家产生纠纷时,平台往往以“交易已完成”为由推卸调解责任,仅提供简单的投诉通道,却未建立强制性的商家赔付机制。例如,有用户反映购买的游戏点卡实际面值与描述不符,商家以“卡密一经概不退换”为由拒绝处理,平台客服则仅回复“建议与商家协商”,最终导致用户维权无门。这种“重流量、轻管理”的模式,使得卡盟退款流程的可靠性大打折扣,也让“投诉后能否顺利拿到退款”成为用户心中的巨大问号。

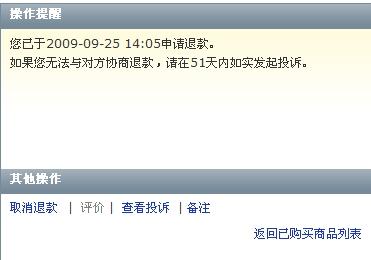

投诉渠道的有效性直接决定退款成功率。用户在协商无果时,通常会选择平台投诉、第三方监管投诉或支付渠道争议处理三种途径。平台内部投诉是最直接的入口,但若平台与商家存在利益关联,投诉处理可能流于形式——部分平台甚至在用户投诉后向商家通风报信,导致商家采取拖延、拉黑等手段逃避责任。相比之下,12315、消费者协会等第三方监管渠道更具公信力,但需用户提供完整证据链,包括订单截图、支付凭证、沟通记录等,这对部分不熟悉维权的用户而言存在操作门槛。支付渠道投诉(如微信支付、支付宝)则通过资金争议处理机制介入,若商家存在违规收款,用户可能通过交易撤销申请挽回损失,但此方式对“已发货虚拟商品”的退款支持有限,毕竟支付机构更侧重资金流向真实性,而非商品质量纠纷。

虚拟商品的“非实物性”特征进一步增加了退款难度。与实体商品不同,虚拟商品(如游戏点卡、话费充值、软件授权等)一旦交付(如卡密发送、账号激活),商家常主张“已履行合同义务”,而用户可能因卡密无效、与描述不符等要求退款。此时,平台规则是否明确“商品描述不符”的举证责任、是否设置“冷静期”(如虚拟商品7天无理由退货),直接影响退款流程的公平性。现实中,多数卡盟平台未针对虚拟商品特性制定差异化退款规则,而是简单套用实体商品标准,导致用户在“已使用”与“未使用”的界定中陷入被动。

那么,用户是否只能被动接受“退款难”的现状?其实不然。通过分析大量成功退款案例,可提炼出提升投诉成功率的核心逻辑:证据完整性与规则认知度。例如,某用户购买的游戏点卡到账后显示“区域不支持”,其通过保存商家宣传截图(标注“全国通用”)、支付记录、客服沟通记录(商家承认“未告知区域限制”)等证据,向12315投诉后成功退款。这说明,若用户能证明商家存在虚假宣传、未履行告知义务等违规行为,即便虚拟商品已部分使用,仍可能获得退款。此外,优先选择支持“第三方担保交易”的卡盟平台,可降低资金风险——这类平台在用户确认收货前暂扣款项,若发生纠纷,平台可直接从商家保证金中赔付。

对卡盟平台而言,建立透明、高效的退款机制是长远发展的必然要求。一方面,需细化虚拟商品退款规则,明确“商品描述不符”“未使用”“部分使用”等场景的处理标准,避免商家利用规则漏洞逃避责任;另一方面,应强化商家准入与退出机制,对多次违规的商家实施永久封禁,并将退款履约率纳入商家评级体系。唯有如此,“卡盟退款流程”才能真正从“不靠谱”走向“规范化”,让用户投诉后不再为“能否顺利拿到退款”而焦虑。

归根结底,卡盟退款流程的可靠性,本质是平台责任与用户权益的博弈。对用户而言,提升维权意识、保存交易证据是底线;对平台而言,放弃“短流量”思维,构建“用户信任优先”的退款生态,才能在虚拟商品交易的红海中立足。毕竟,虚拟商品的交易价值,终究建立在靠谱的流程与可预期的权益保障之上——这既是行业健康发展的基石,也是用户选择卡盟平台的根本前提。