在商盟卡用户群体中,一个普遍的困惑始终存在:商盟卡购物哪家软件更划算? 当手持这张集折扣、返利、积分于一体的消费权益卡时,用户的核心诉求已不再是“能否省钱”,而是“如何通过精准比价实现权益最大化”。事实上,商盟卡的价值释放,关键在于选择适配的购物平台与科学的比价策略——这不仅关乎单次消费的性价比,更是对用户长期消费行为的理性重构。要破解这一命题,需从商盟卡的权益逻辑、主流平台比价机制、以及实操比价攻略三个维度展开深度剖析。

商盟卡的核心价值:权益与消费场景的深度耦合

商盟卡的本质是“消费权益聚合体”,其价值通过折扣力度、返现比例、积分兑换等权益实现,但这些权益并非在所有平台均能等价释放。例如,部分电商平台对商盟卡用户开放“专属价”或“返现券”,而生活服务类平台则侧重积分抵扣,这种权益分配的差异性,直接决定了“商盟卡购物哪家软件更划算”的答案并非唯一。用户需明确自身高频消费场景:若以3C数码、家电为主,京东、苏宁易购的商盟卡叠加“满减+白条免息”可能更具优势;若偏好日用百货、快消品,淘宝、拼多多的“百亿补贴+商盟卡返现”组合或许更优。因此,商盟卡比价的前提,是对自身消费需求的精准锚定。

主流商盟卡合作软件的比价逻辑:数据与权益的博弈

当前市场上,商盟卡已接入淘宝、京东、拼多多、美团、饿了么等数十个平台,各平台的比价逻辑存在显著差异,需逐一拆解。

电商类平台中,淘宝的“商盟卡专属价”常与“跨店满减”叠加,但需注意部分商品标价虽低,却通过“运费险”“包装费”变相抬价,此时需用“最终到手价”作为比价基准;京东的优势在于“自营+物流”,商盟卡用户可叠加“京东PLUS会员券”,且“价保服务”能规避短期价格波动,适合对时效性要求高的用户;拼多多的“百亿补贴”与商盟卡返现结合后,低价商品性价比突出,但需警惕“非补贴商品”溢价,可通过“多多比价”插件实时监控同款价格。

生活服务类平台则更侧重“权益灵活性”。美团外卖的“商盟卡红包”可与“满减活动”叠加,但需区分“商家自营券”与“平台补贴券”,后者通常覆盖范围更广;饿了么的“商盟卡积分兑换红包”适合低频用户,而高频用户则应关注“月度会员”与商盟卡的权益互补。值得注意的是,部分平台的“商盟卡权益”存在隐藏门槛,如限定商品类别、设置返现上限,用户需在比价前仔细阅读规则,避免“看似划算实则受限”。

“划算”的深层解构:价格、权益与体验的三维平衡

“商盟卡购物哪家软件更划算”的核心,在于打破“唯低价论”的误区。真正的划算,是“商品价格+商盟卡权益+服务体验”的最优解。例如,某款商品在A平台价格低5元,但B平台提供“商盟卡返现10%+次日达”,若B平台最终到手价更低且时效更优,则选择B平台更划算。

实操比价需遵循“三步法则”:

第一步,明确“基准价”。打开多个平台,筛选同款商品,剔除“先涨后降”的虚假折扣,记录各平台无商盟卡时的裸价;

第二步,叠加“商盟卡权益”。计算商盟卡专属折扣、返现券、积分抵扣后的实际支付价,部分平台需手动领取权益(如京东的“领券中心”),避免遗漏;

第三步,评估“隐性成本”。包括物流时效(京东自营>淘宝普通快递)、售后保障(京东价保>淘宝小部分商家)、退换货难度(拼多多仅7天无理由,京东可30天退换)等,这些隐性成本往往影响长期消费体验。

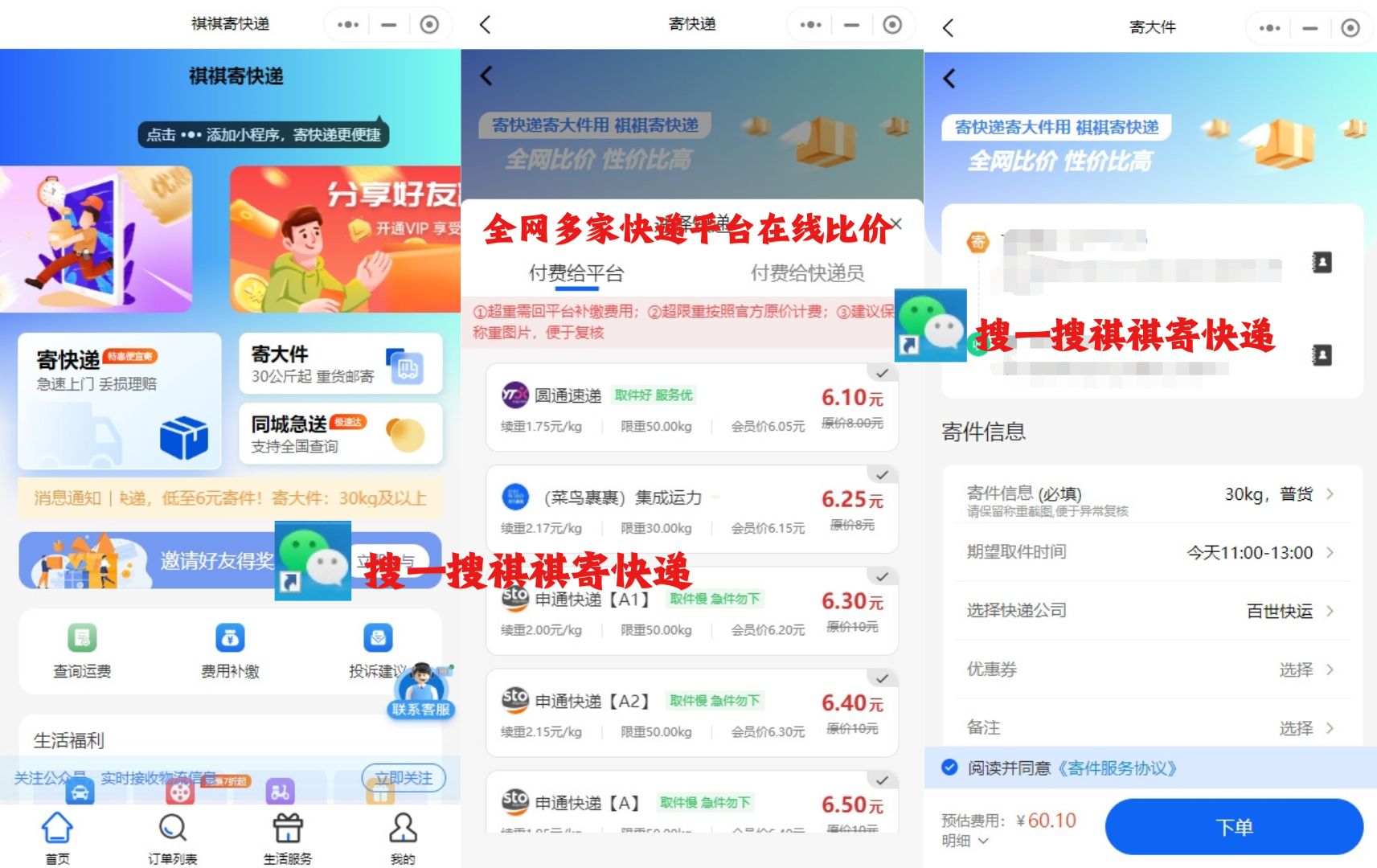

此外,利用比价工具可大幅提升效率。如“慢慢买”“什么值得买”等平台支持“历史价格查询”,用户可避开商品价格峰值;“惠惠购物助手”“一淘”等插件能实时跨平台比价,自动计算商盟卡叠加后的最优价,将“手动比价”升级为“智能比价”。

挑战与趋势:从“被动比价”到“主动权益管理”

尽管商盟卡比价策略已相对成熟,但用户仍面临信息过载、规则复杂等挑战:部分平台频繁更新商盟卡权益,用户难以及时掌握;少数商家通过“提价再打折”制造虚假优惠,比价工具若数据滞后易被误导。未来商盟卡比价的趋势,将向“个性化”与“智能化”演进:一方面,平台可能基于用户消费数据,推送定制化商盟卡权益(如针对母婴用户推送奶粉折扣);另一方面,AI比价工具或能整合价格、权益、物流等多维度数据,自动生成“最优购物路径”,用户无需手动操作即可实现“一键划算”。

对用户而言,掌握商盟卡比价攻略的本质,是建立“理性消费”的思维框架——商盟卡是工具,而非目的;比价是手段,而非终点。在信息爆炸的消费时代,唯有将商盟卡权益与自身需求深度结合,通过科学比价剔除“消费噪音”,才能真正实现“花更少的钱,买更好的生活”。这不仅是商盟卡 holder 应具备的消费智慧,更是对现代消费价值观的深刻诠释。