地铁逃生黄卡盟,这卡盟靠谱吗?真的能救命吗?近年来,随着城市地铁网络的扩张和公众安全意识的提升,“地铁逃生”成为热议话题,“地铁逃生黄卡盟”也随之进入大众视野。这类宣称能提供“一键逃生”“救命保障”的卡片或联盟,究竟是应急救生的新方案,还是营销驱动的噱头?要回答这个问题,需从其核心逻辑、实际效用、市场乱象等维度展开剖析。

地铁逃生黄卡盟的本质,是“应急工具+知识+社群”的捆绑式服务。市面上常见的黄卡盟,通常包含一张印有地铁逃生指南的卡片(部分附带微型破窗器、呼吸面罩等工具),以及一个线上互助社群。其宣传逻辑是:当突发险情(如火灾、恐袭、踩踏)时,卡片能快速指引逃生路线,工具能破窗或防烟,社群能实时共享险情信息并组织互助。这种模式看似填补了“个人应急准备”的空白——毕竟,地铁内的应急标识和广播依赖官方信息传递,而个人携带的“逃生包”又因体积不便常被忽视。但问题在于,这类“卡盟”的“救命”能力,严重依赖其专业性和用户的正确使用,而这两点恰恰是当前市场中最薄弱的环节。

先看“工具”部分。部分黄卡盟宣称的“微型破窗器”,实际可能仅是一块硬度不足的塑料或合金,在紧急情况下根本无法击碎钢化玻璃;所谓的“呼吸面罩”,若过滤层未达防烟标准,反而可能因吸入有毒气体加速窒息。应急管理专家指出,地铁逃生工具的核心指标是“可靠性”和“易用性”,而一些卡盟为压缩成本,选用劣质材料,甚至未通过基本的防火、抗压测试。曾有消费者实测发现,某品牌“破窗器”需用全身力气敲击十余次才能留下划痕,而地铁火灾中,浓烟和高温会极大削弱人的行动能力,这种“无效工具”反而可能成为逃生负担。

再看“知识”部分。卡片上的逃生路线是否准确?是否覆盖不同站点、不同车厢的差异化险情?多数卡盟仅笼统标注“出口方向”,却未考虑地铁结构的复杂性:例如,部分站点的安全出口位于非付费区,需反向闸机;换乘站的通道可能因施工临时封闭。更关键的是,逃生知识需结合场景动态调整——火灾时要低姿前进、湿巾捂口,踩踏时要“双手交叉护胸”避免摔倒,而卡片上的静态文字无法传递这种“情境化”技能。消防部门曾强调,真正的应急知识需通过反复演练形成“肌肉记忆”,单看一张卡片,远不足以应对瞬息万变的险情。

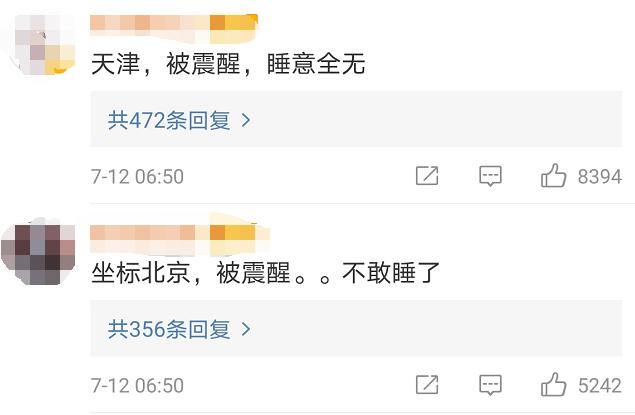

最值得警惕的是“社群”部分。一些卡盟宣称“万人互助群,实时共享险情”,但实际运营中,群内信息鱼龙混杂:有人误传“某站发生爆炸”引发恐慌,有人发布过时或错误的“逃生攻略”,甚至有诈骗分子借“互助”名义收集个人信息。地铁运营方明确表示,突发情况下的官方信息(如列车广播、站台屏幕)才是唯一可靠的信息源,而民间社群的信息滞后性、随意性,反而可能干扰正确判断。

那么,“地铁逃生黄卡盟”是否毫无价值?也并非如此。从积极层面看,它至少唤醒了部分公众对“地铁逃生”的重视——毕竟,仍有不少人认为“地铁是最安全的交通方式”,忽视了潜在风险。一张小小的卡片,或许能提醒用户“留意车厢内的紧急装置”“记住最近的安全出口”,这种“应急意识启蒙”本身就具有意义。但需明确:黄卡盟的定位应是“应急辅助提醒”,而非“救命神器”。它的价值不在于“能否救命”,而在于“能否让人在平时多一分准备,在紧急时少一分慌乱”。

当前市场的混乱,根源在于“需求被过度营销放大”。商家利用公众对“未知风险”的恐惧,将“黄卡盟”包装成“生存必需品”,甚至宣称“没带黄卡盟=放弃逃生机会”。这种话术忽视了两个基本事实:一是地铁运营方已配备完善的应急设施(如灭火器、应急灯、手动报警器),二是个人应急能力的核心是“知识储备+心理素质”,而非依赖外部工具。应急管理研究显示,在突发险情中,能冷静判断、正确使用应急设施的人,生存率远高于依赖“外挂工具”的人。

如何辨别“靠谱的黄卡盟”?专业机构建议关注三点:一是资质,看产品是否有国家消防质量认证,工具是否标注执行标准;二是内容,逃生指南是否由地铁运营方或应急管理专家参与制定,是否包含站点差异化信息;三是社群,线上互助机制是否与官方应急体系联动,能否过滤虚假信息。但更重要的是,公众需建立“主动应急”意识:平时多留意地铁内的安全标识,参与社区或地铁运营方组织的应急演练,学习基础的急救和逃生技能——这些“免费且有效”的准备,远比一张昂贵的“黄卡盟”更救命。

归根结底,“地铁逃生黄卡盟”的出现,折射出城市化进程中公众对“安全感”的渴求。但真正的安全感,不应来自对“救命神器”的迷信,而来自对风险的清醒认知、对应急知识的主动掌握,以及对公共安全体系的信任。当每个人都成为“自己的应急第一责任人”,地铁逃生的“生命通道”才能真正畅通无阻。