在数字音乐时代,网易云音乐作为中国领先的流媒体平台,播放量成为衡量作品成功的关键指标。然而,一种灰色手段——卡盟刷播放量——悄然兴起,引发广泛争议。卡盟,作为提供刷量服务的平台,声称能通过技术手段快速增加网易云音乐歌曲的播放次数,但这种操作真的能提升播放量吗? 实际上,卡盟刷播放量虽能制造短期数据泡沫,却无法带来真实价值,反而埋下多重隐患。本文将深入剖析卡盟刷播放量的机制、应用场景及其真实性挑战,揭示其本质风险,并倡导合规运营的重要性。

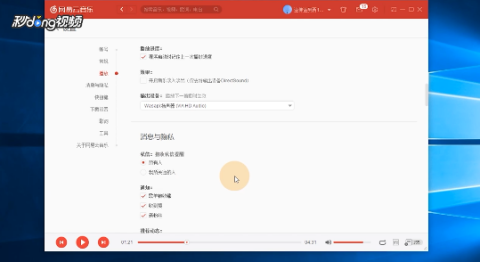

卡盟刷播放量,本质上是一种通过自动化工具或人工点击伪造播放数据的行为。在网易云音乐平台上,播放量直接影响歌曲的推荐排名和艺人曝光度,因此一些创作者或推广者转向卡盟平台寻求“捷径”。卡盟通常提供套餐服务,如“1000次播放仅需10元”,通过模拟真实用户行为或利用漏洞批量操作。然而,这种技术手段并非万无一失。平台算法日益智能,能识别异常流量模式,如短时间内播放量激增却无互动(点赞、评论),导致刷量行为极易被检测。此外,卡盟服务的质量参差不齐,许多平台使用低效脚本,不仅无法保证数据真实,还可能触发平台反作弊系统,使播放量不升反降。

为什么有人愿意冒险使用卡盟刷播放量?动机源于行业竞争压力。在音乐产业中,高播放量能吸引投资、签约机会和商业合作,尤其对独立音乐人而言,这被视为快速破局的方式。卡盟的便捷性——无需复杂操作,付费即可见效——迎合了这种需求。例如,一些新歌发布后,创作者通过卡盟在24小时内刷出数万播放,以制造“热门”假象,吸引自然流量。但这种应用场景充满悖论:刷量虽能提升表面数据,却无法转化为真实用户粘性。听众一旦发现播放量与实际口碑不符,信任度崩塌,反而损害艺人形象。卡盟刷播放量的价值仅停留在虚荣指标层面,而非可持续的艺术传播。

深入探讨卡盟刷播放量的机制,其技术挑战不容忽视。卡盟平台常采用IP代理或分布式网络模拟多设备访问,但网易云音乐已部署AI监测系统,分析用户行为序列。正常播放应包含完整收听时长、跳转路径和社交互动,而刷量往往忽略这些细节,导致数据“死气沉沉”。例如,一首歌曲若刷出10万播放却无收藏或分享,算法会判定为异常,降低其权重。更关键的是,卡盟服务的可靠性存疑——许多平台是非法运营,数据可能被平台清洗,播放量一夜归零。这种应用不仅无效,还浪费资源,创作者投入资金却换来虚假繁荣,陷入恶性循环。

那么,卡盟刷播放量真的能提升播放量吗?答案是否定的。短期来看,刷量可能让歌曲短暂登上热榜,但播放量的提升并非真实增长。平台算法优先考虑用户留存率和互动质量,刷量数据无法通过这一关。真实播放量源于优质内容和自然传播,而非机械操作。行业数据显示,刷量歌曲的平均播放时长不足30秒,而自然热门歌曲可达数分钟,这直接反映在推荐机制上。此外,刷量行为违反平台协议,一旦被发现,歌曲可能被下架,账号遭封禁,得不偿失。卡盟的“提升”只是幻象,它无法替代艺术创新和用户共鸣。

潜在风险是卡盟刷播放量最严峻的挑战。首先,法律和合规风险:在中国,刷量行为被认定为不正当竞争,违反《反不正当竞争法》,可能面临罚款或诉讼。网易云音乐已加强监管,与公安机关合作打击黑产,2023年就有多个案例曝光,创作者因刷量被列入黑名单。其次,声誉风险:听众对虚假数据的容忍度极低,刷量一旦曝光,艺人公信力扫地,长期粉丝流失。例如,某歌手因刷量事件引发舆论哗然,播放量暴跌80%。卡盟刷播放量的挑战不仅在于技术失效,更在于它侵蚀了音乐产业的诚信基础。

行业趋势显示,监管趋严是必然方向。随着数字经济发展,中国政府倡导清朗网络空间,平台纷纷升级反作弊系统。网易云音乐引入区块链技术追踪播放数据,确保真实可溯。同时,行业自律组织推动“真实播放”标准,鼓励通过内容创作提升播放量。卡盟刷播放量这种灰色手段,在合规浪潮下正加速淘汰。未来,音乐产业将更注重用户行为分析,播放量不再是唯一指标,互动深度和传播广度成为新焦点。创作者应顺应趋势,而非依赖捷径。

面对卡盟刷播放量的诱惑,创作者应寻求合规替代方案。提升播放量的根本途径是优化内容质量:通过短视频营销、社交媒体引流或参与平台活动,吸引真实听众。例如,网易云音乐“云村”社区功能允许创作者与粉丝互动,建立忠实用户群。此外,利用数据分析工具了解用户偏好,调整创作方向,比刷量更有效。卡盟刷播放量的教训警示我们,真实价值源于艺术真诚,而非数字游戏。

卡盟刷播放量现象虽存在,但其提升播放量的能力微乎其微,风险远大于收益。在音乐产业规范化进程中,创作者应坚守诚信,用作品说话。唯有如此,才能赢得长久成功,而非昙花一现的虚假繁荣。