在流量经济的驱动下,社交平台数据成为个人或企业展示影响力的重要指标,“刷赞”行为应运而生。其中,“卡盟漏洞免费刷赞”作为一种被包装成“技术捷径”的噱头,频繁出现在各类网络社群,吸引着追求快速提升数据的用户。但深入分析会发现,所谓“学会卡盟漏洞免费刷赞”,既不具备真正的技术可行性,更暗藏多重安全风险,本质上是一场利用用户焦虑设计的陷阱。

所谓“卡盟漏洞免费刷赞”,通常指向一种通过“卡盟”平台利用所谓“系统漏洞”实现社交平台点赞数免费获取的操作。卡盟最初是游戏虚拟道具交易平台,后衍生出提供各类社交数据服务的灰色产业链,其宣称的“漏洞”多指平台算法缺陷、接口漏洞或内部数据泄露。但事实上,主流社交平台经过多年发展,已建立成熟的风控体系:通过行为轨迹识别(如点赞频率异常、设备指纹重复)、数据校验机制(如点赞需关联真实用户账号)以及AI算法监测,批量刷赞行为会被快速标记。所谓“漏洞”往往是过时的技术信息,或骗子虚构的诱饵——即便存在零星未被修复的漏洞,其利用门槛极高,普通用户根本无法掌握,且一旦被平台发现,相关账号会立即被封禁,所谓的“免费”背后是账号永久失效的代价。

从技术实现角度看,“卡盟漏洞免费刷赞”的可行性几乎为零。首先,社交平台的点赞机制并非孤立存在,而是与账号体系、用户行为、数据加密深度绑定。例如,微信、抖音等平台会要求点赞操作必须通过官方APP发起,且需验证用户登录状态,任何脱离官方客户端的自动化操作都会被判定为异常。所谓“卡盟”提供的脚本或工具,本质是通过模拟用户操作或伪造请求包来实现点赞,但平台的风控系统能轻易识别出非自然人行为特征:如同一IP地址短时间内大量点赞、不同账号使用相同设备指纹、点赞内容高度集中等。其次,“漏洞”的生命周期极短,一旦被发现,平台会紧急修复并追溯异常数据,声称“永久免费漏洞”的说法违背了平台安全迭代的基本规律——正规平台投入大量资源维护数据安全,不可能允许长期存在的“免费刷赞”漏洞被公开利用。

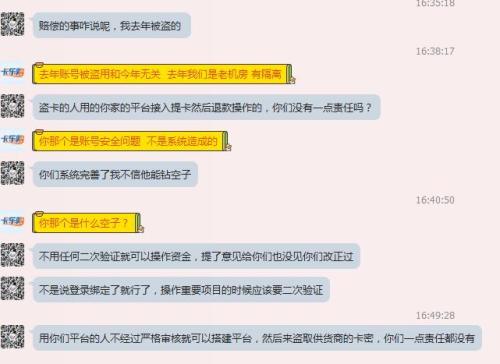

更关键的是,“卡盟漏洞免费刷赞”的安全性风险远超想象,用户一旦尝试,可能面临法律、财产、隐私三重威胁。法律层面,《网络安全法》《计算机信息网络国际联网安全保护管理办法》明确规定,未经授权访问计算机信息系统、干扰网络正常功能属于违法行为,情节严重者可追究刑事责任。所谓“利用漏洞”本质是对平台系统的入侵,即便用户主观上“只想刷赞”,客观上已构成违法风险。财产安全层面,多数“卡盟”平台要求用户预付押金或购买“会员权限”,但实际操作中,用户要么无法获得 promised 的“免费刷赞”,要么账号被封后无法退款,甚至被诱导下载携带木马病毒的软件,导致银行账户、支付密码被盗。隐私安全层面更为隐蔽:用户注册“卡盟”时提供的手机号、社交账号等信息,会被打包出售给下游黑灰产,用于精准诈骗或身份冒用,后续可能接到大量骚扰电话,甚至遭遇“账号盗刷”等二次侵害。

这类骗局能够持续存在,本质是利用了用户的“流量焦虑”与“技术崇拜”。在社交平台主导的传播生态中,点赞数、粉丝数被简单等同于影响力,部分用户为快速获得关注,宁愿相信“技术捷径”;同时,普通用户对“漏洞”“脚本”等技术概念缺乏认知,容易被“内部渠道”“独家技术”等话术迷惑。但事实上,社交平台的数据价值在于真实性——虚假点赞带来的流量无法转化为实际转化率,反而可能因数据异常被平台降权,影响账号长期发展。对企业而言,刷赞行为更会损害品牌公信力,一旦被曝光,可能引发消费者信任危机;对个人用户,虚假数据无法带来真实社交连接,反而会陷入“数据攀比”的恶性循环。

真正有价值的社交数据增长,从来不是依赖“卡盟漏洞”的虚假繁荣,而是基于合规运营的内容创作与用户互动。例如,通过分析平台算法规则优化发布时间、利用话题标签提升内容曝光、开展社群活动增强用户粘性,这些方法虽然需要时间投入,但能带来可持续的粉丝增长与真实互动。此外,平台官方提供的推广工具(如微信广告、抖音DOU+)虽需付费,但能精准触达目标受众,性价比远高于“刷赞”的风险。对用户而言,与其耗费精力研究“漏洞刷赞”,不如深耕内容质量——优质内容自带传播属性,自然能获得真实点赞,这才是社交平台生态的正向循环。

归根结底,“学会卡盟漏洞免费刷赞”是一个伪命题,其“可行性”建立在虚假宣传之上,“安全性”则完全不存在。在数据合规日益严格的今天,任何试图通过“捷径”获取虚假流量的行为,终将付出远超预期的代价。社交平台的价值核心始终是真实连接,用户唯有放弃投机心理,回归内容本质,才能在数字时代构建真正有影响力、有温度的社交资产。