微信支付在卡盟平台上总失败,已成为困扰无数商户与用户的现实难题。这一现象并非偶然,而是卡盟平台的业务特性、微信支付的风控逻辑、技术对接机制以及外部环境等多重因素交织作用的结果。要破解这一困局,需从底层逻辑出发,深入剖析各环节的潜在冲突与优化空间。

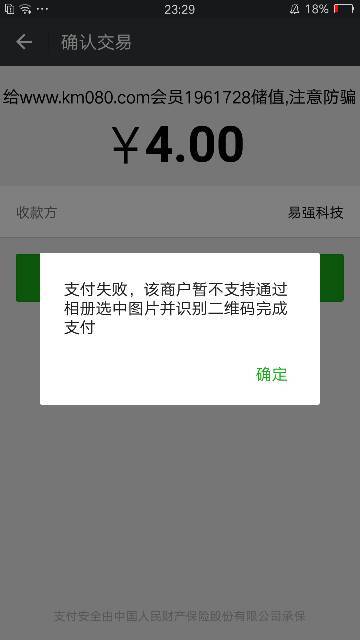

卡盟平台作为虚拟商品交易的重要场景,其业务特性与支付需求存在天然的复杂性。这类平台主要聚焦游戏点卡、虚拟装备、会员服务等数字化商品,交易呈现高频次、小额化、非标化的特点。单笔交易金额可能仅几元至几十元,但日交易量可达数千甚至上万笔,对支付系统的并发处理能力与稳定性提出极高要求。然而,部分卡盟平台为快速上线,在技术架构上存在先天不足——未采用官方推荐的支付接口,或通过第三方中介进行非正规对接,导致支付请求参数传递异常、回调机制失效。例如,商户在发起支付时若未正确传递商品订单号、金额签名或用户标识,微信支付系统会判定为非法请求,直接返回失败结果。这种技术层面的“水土不服”,是导致微信支付在卡盟平台频繁失败的基础原因。

更深层的冲突在于微信支付的风控逻辑与卡盟平台的业务场景存在天然张力。微信支付作为国民级支付工具,将“安全合规”置于首位,建立了覆盖交易全链路的风控体系:从用户行为识别、商户资质审核,到交易金额监控、异常行为拦截,每一环节都设置多重阈值。而卡盟平台的交易场景恰恰容易触发这些风控“红线”。一方面,虚拟商品交易缺乏实体物流凭证,天然存在洗钱、盗刷、虚假交易等风险,微信支付对这类场景的审核尤为严格。例如,同一用户短时间内频繁在多个卡盟平台进行小额支付,或交易IP地址与常用登录地频繁切换,系统会自动判定为异常交易,触发临时冻结或拒绝支付。另一方面,部分卡盟平台为吸引流量,默许甚至引导用户通过“代付”“分账”等非常规方式完成交易,这种操作违反了微信支付的交易规则,一旦被系统识别,整个商户的支付接口都可能被限制,导致后续所有支付请求失败。

商户端的操作规范与账户状态同样直接影响支付成功率。部分卡盟平台商户缺乏支付系统运维经验,对微信支付的接口文档理解不透彻,导致参数配置错误。例如,商户密钥(API Key、Secret Key)泄露或过期未更新,支付回调地址(notify_url)填写错误或无法访问,都会导致支付流程中断。此外,商户自身的微信支付账户状态异常也是重要诱因:若商户账户因存在违规交易被限制收款,或结算账户信息不完整、未完成实名认证,微信支付会直接拒绝其支付请求。值得注意的是,部分卡盟平台为追求交易效率,使用同一商户号承接多个子平台的支付需求,这种“多商户共用资质”的行为违反了微信支付“一户一码”的规定,一旦被系统检测到,不仅支付失败,还可能面临账户冻结的风险。

用户端的行为特征与账户状态同样不可忽视。对于普通用户而言,在卡盟平台支付失败可能源于操作失误,如误选支付方式、输入错误支付密码,或账户余额不足、信用分不足导致支付功能受限。但更常见的情况是,用户账户被微信支付风控系统临时标记。例如,用户短时间内频繁在多个设备上登录微信,或在非活跃时段(如凌晨)进行大额虚拟商品交易,系统会判定为“账户被盗用”风险,要求用户进行身份验证或临时限制支付功能。此外,部分用户使用“虚拟设备”“多开软件”等工具进行交易,这种异常行为也会触发微信支付的设备风控机制,导致支付失败。

外部环境与政策变化同样对支付成功率产生潜移默化的影响。近年来,支付行业监管政策持续收紧,对虚拟商品交易的合规性要求不断提高。部分卡盟平台因未取得《网络文化经营许可证》等资质,或涉及游戏私服、虚拟货币等违规业务,被微信支付列入“黑名单”,其支付接口被直接关闭。同时,网络环境的波动也不容忽视:用户在支付过程中若遇到网络延迟、丢包,可能导致支付请求重复发送或回调超时;微信支付系统进行版本升级或维护时,部分接口可能短暂不可用,造成区域性支付失败。这些外部因素虽具有临时性,但若平台未建立应急预案,仍会严重影响用户体验。

微信支付在卡盟平台总失败的现象,本质上是支付合规性与业务灵活性之间的矛盾,也是虚拟商品交易行业规范化进程中的阵痛。对卡盟平台而言,唯有主动拥抱合规——完善商户资质、规范技术对接、优化风控模型,才能与支付机构建立长期稳定的合作;对用户而言,需规范自身交易行为,避免触发支付风控;对微信支付等支付机构而言,则需在严控风险的基础上,针对虚拟商品场景推出更精细化的接口方案,平衡安全与效率。唯有各方协同发力,才能破解这一困局,推动虚拟商品交易生态的健康发展。