在数字资源分销领域,“思德卡盟”这类平台常以“低门槛创业”“被动收益”等标签吸引关注,但用户的核心疑问始终聚焦:思德卡盟,这个平台靠谱吗?真的能赚大钱吗? 要解答这两个问题,需从其运营模式本质、合规性边界、市场空间及用户实际收益逻辑等多维度拆解,而非仅停留在表面宣传话术。

一、靠谱性:资质与模式的双重检验

“靠谱”一词包含两层核心含义:平台是否具备合法合规的运营资质,以及其商业模式是否具备可持续性。从资质角度看,思德卡盟这类虚拟资源分销平台,首先需确认其工商注册信息是否完整,经营范围是否包含“增值电信业务”“互联网信息服务”或“出版物经营”等与虚拟商品交易相关的许可。现实中,部分小平台可能仅以“科技公司”名义注册,实则游走在灰色地带,一旦监管部门加强虚拟商品交易合规审查(如要求落实实名制、商品溯源等),这类平台极易面临关停风险,用户账户资金、库存资源的安全性也无从保障。

从模式可持续性看,思德卡盟的运营逻辑通常为“分级代理+差价变现”,即用户缴纳不同等级的代理费(如普通代理、核心代理、总代理),获得以折扣价采购虚拟商品(如游戏点卡、视频会员、教育课程兑换码等)的资格,再通过加价销售给终端用户或发展下级代理赚取差价。这种模式本身在商业领域并不罕见,但关键在于是否以“真实商品交易”为基础,还是依赖“拉人头”的层级裂变。若平台主要收益来源是发展新代理的代理费而非实际商品销售,则涉嫌违反《禁止传销条例》中“要求被发展人员以交纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格”的规定,此类“伪分销”模式本质上与传销无异,自然谈不上“靠谱”。

二、能赚大钱:收益结构与市场现实的博弈

“赚大钱”是所有创业者的目标,但思德卡盟这类平台的盈利能力,需结合其收益结构和市场现实客观分析。从收益来源看,普通代理的利润主要来自商品差价,例如某游戏点卡平台进货价90元,代理售价100元,单张毛利10元,若每日销售100张,日收益仅1000元,扣除推广成本(如社群运营、广告投放)后实际利润更低。而高级代理(如总代理)虽能获得更低进货价,但往往需要承担发展下级代理的任务——这意味着“赚大钱”的核心路径从“卖商品”转向“发展代理”,本质上成为“金字塔顶端”的少数人,多数普通代理则陷入“自购省钱,推广无门”的困境。

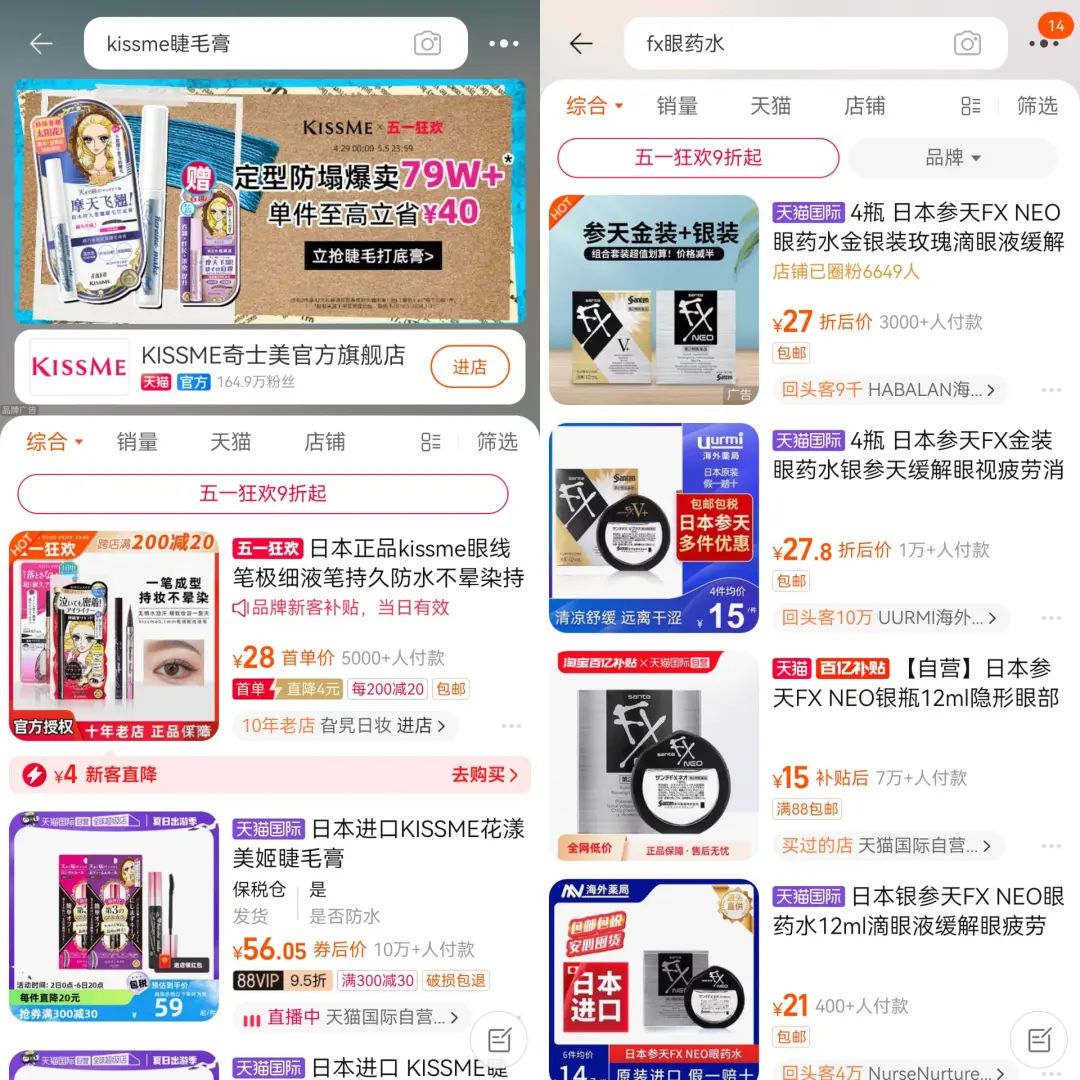

市场现实层面,虚拟资源分销早已进入红海竞争阶段。一方面,头部平台(如腾讯官方直充渠道、阿里云市场)凭借货源优势、品牌信任度和技术支撑,占据大部分市场份额;另一方面,中小平台为生存不得不陷入“价格战”,压缩代理利润空间。此外,虚拟商品的同质化严重,用户对价格的敏感度远高于对代理平台的忠诚度,导致代理需要持续投入成本引流,却面临转化率低、复购率差的问题。更关键的是,随着监管对“虚拟货币”“游戏道具”等交易的规范,部分高利润品类(如低价充值、破解软件)的生存空间被压缩,进一步挤压代理收益。

三、行业趋势与用户理性:警惕“暴利陷阱”,回归价值本质

数字资源分销行业并非没有机会,但“思德卡盟能否让人赚大钱”的答案,需置于行业趋势中重新审视。当前,合规化、专业化是虚拟商品交易的核心方向:平台需具备ICP备案、EDI许可证等资质,商品需提供正规发票或授权链路,用户交易数据需符合《个人信息保护法》要求。这意味着,依赖“信息差”“灰色货源”的小平台将逐步被淘汰,而具备稳定供应链、合规运营能力和精细化服务能力的平台,才能在竞争中立足。

对用户而言,选择思德卡盟这类平台时,需警惕“零门槛高收益”的宣传陷阱。真正的靠谱平台,应透明展示货源渠道、代理成本与收益结构,而非用“日入过万”“躺赚”等模糊话术诱导投入。若个人具备特定资源(如垂直领域社群、私域流量运营能力),或许可通过分销虚拟商品获得额外收益,但需明确“副业”定位,避免将“赚大钱”的希望寄托于平台本身——毕竟,任何商业模式的成功,都离不开对市场需求的理解、对产品价值的把控以及对合规底线的坚守。

归根结底,思德卡盟的“靠谱性”取决于其是否经得起资质与模式的双重检验,“赚大钱”的可能性则受限于市场现实与个人能力。在数字经济的浪潮中,没有“一劳永逸”的暴利神话,唯有脚踏实地、理性评估,才能在合规的框架内找到可持续的盈利路径。对于普通用户而言,与其追逐“平台红利”,不如提升自身价值——这才是穿越周期、实现收益增长的底层逻辑。